【逍遥の記(26)】やり取りの積み重ねが文学史 日本近代文学館「編集者かく戦へり」展

プロの編集者とはどんな人たちなのか。文芸記者の立場からみると、新刊が出たばかりの作家をインタビューするときに横にいて話を聞いている(ときに話に入ってくる)のが編集者である。その存在が作家にとっていかに大きいかということを、いろんな場面で実感する。前に出たがらないというか、黒子であることを美徳と考えているタイプの人が多いが、それでも有名になってしまう人たちがいる。

「彼に言われて冒頭を一から書き直した」「正しい指摘でありがたかった」「彼女の依頼だから書かなければと思った」。そんな言葉を作家たちから聞いた。複数の作家の口から、繰り返し名前が出てくるような編集者もいて、そういう人は記者から見ても、少しまぶしい。

思えば、大半の作家は編集者によって見いだされるし、作品一つ一つも編集者とのせめぎ合いや協力、共闘をへて世に出る。中には「編集者の意見は全く入れない」という“大作家”もいるが、そういう人でも新人の頃はそうではなかったのではないか。

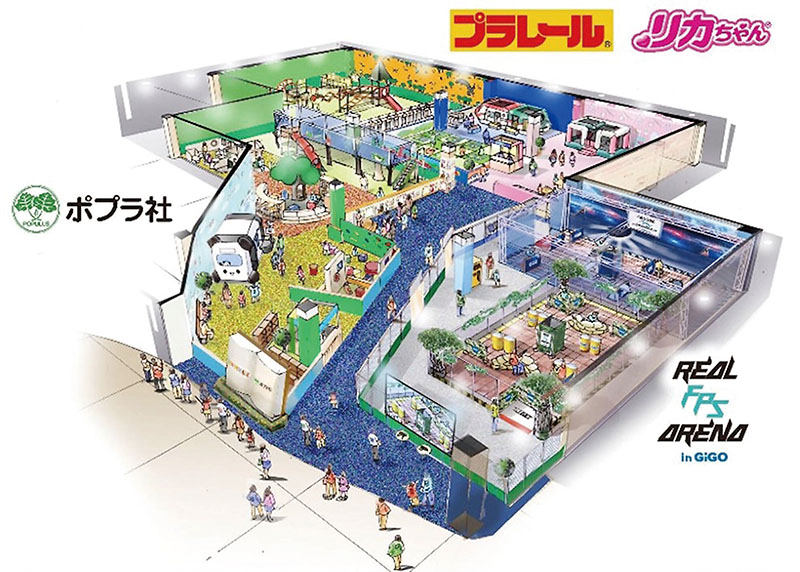

東京都目黒区駒場の日本近代文学館の秋季特別展は「編集者かく戦へり」(11月23日まで)。タイトルとその企画趣旨を知って、そのユニークさに惹かれ、面白さを予感して、内覧会に向かった。

■信頼、葛藤、屈折も

「そこには信頼があり、敬愛があるかもしれない。喜び、甘え、葛藤、屈折なども……? こんなやり取りの積み重ねが文学史である」。本展編集委員の武藤康史が図録にそう書いている。

執筆依頼、催促、第一読者としての読み込み、部分的な修正や抜本的な書き直しの提案、そしてボツも―。編集者と作家とのそうしたやり取り自体を「文学史」と捉えているのが興味深い。そして共感する。

武藤によると、本展で紹介している編集者は十数人。展示資料は、古くは1892年から、最も新しい2014年まで、122年間に及ぶ。多くは作家が編集者に宛てて書いた手紙やはがきで、そこから編集者の働きぶりや苦労がうかがえる。とはいえ、中央公論の滝田樗陰(ちょいん)、文芸春秋の菊池寛、新潮社の斎藤十一や坂本忠雄、河出書房の坂本一亀(かずき)、講談社の橋中雄二といった名前を見ると、知る人ぞ知る編集者たちで、スター揃いである。

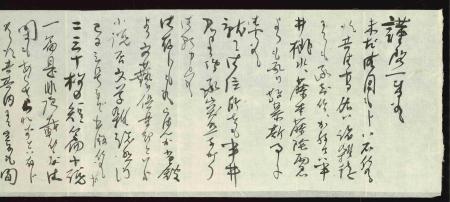

樋口一葉宛ての編集者の手紙にまず、注目したい。博文館の大橋乙羽(おとわ)から一葉宛ての最初の手紙だ。1895年3月29日付。達筆の丁寧な候文、ひたすら低姿勢で「二、三十枚の短篇小説」を依頼している。原稿依頼のお手本のような文面である。

1892年のはがきは金港堂の編集者(作家でもあった)藤本藤陰(とういん)から一葉に宛てたもの。赤い字で、原稿料を渡すので明日11時までに取りにくるよう書かれている。12月27日付。一葉が年末の金策に窮していたということなのだろうか、翌28日に本郷菊坂町から人力車で日本橋の金港堂に駆けつけたという。

太宰治は1942年8月7日、博文館の石光葆(しげる)宛てに「申し上げにくいのですが、三百円だけ、また印税の内から拝借致したいのですが」と書き送り、三島由紀夫は1948年11月2日、坂本一亀(音楽家の坂本龍一の父)に「仮面の告白」について「何かもつとよい題ありませんかね」と相談している。

■「あの手法は死ぬ」

丹羽文雄や北原武夫が橋中雄二に、菊池寛が滝田樗陰に「どうしても書く時間がなくなりました」「ゆるして下さい」「どうしても書けません」などと書いている。武者小路実篤にいたっては「少し暑さにあてられて」という理由で滝田からの原稿依頼を断っている。

編集者からの書き直し要求に対して、作家はどう返答しているか。

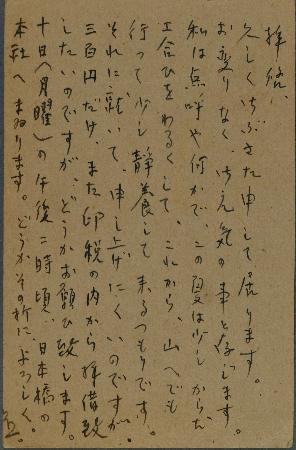

水上勉は「霧と影」を3回書き直したというが、2度目か3度目の書き直しのときに水上が書いたと思われる坂本一亀宛ての手紙にはこう記している。「書き直しながら、坂本さんの御意見はすべてもっともで、あの草稿は、未完成なもので、特に後半は投げやりなものだったことを痛感しました」(1959年5月4日)。さらに「海の牙」について水上は、坂本一亀にこう懇願している。「冒頭の部分を五度目の書き直しをしています。もうひと晩、時間をくれませんか。(略)助けて下さい。かならずお届けします。助けて下さい」

「鬼の坂本」の異名もある坂本の書き直し要求を拒否したのは、原爆小説「屍の街」などで知られる大田洋子である。大田は、坂本の提案通りにすれば「あの手法は死ぬ」「あじわいというべきものは消え去る」と拒絶し、「可能な限り御意見を入れ短くもいたしたのに……」と嘆いている(1962年7月4日)。大田はこの翌年、1963年に死去した。坂本に持ち込んだのはどんな原稿だったのか、気になる。

「文学界」(文芸春秋)の高橋一清は、中上健次の「岬」の原稿を受け取ると、幾つもの提案をした。ゲラが出てからもなお、9回手直しを求めた。のちに高橋は「9回の手直しなど数のうちにはいらない」と回想しているというから驚く。まさに共同作業である。

■親の声で受賞の連絡

作家の坂上弘と編集者の坂本忠雄の交流も起伏に富み、興趣をそそられる。

2人は同じ慶応大文学部の出身で、坂上は坂本の後輩である。坂上は大学在学中に「三田文学」に書いた小説が芥川賞候補になるなど注目され始めていたが、卒業して会社勤めを始めてからは、坂本のいる「新潮」には長く小説を掲載してもらえなかった。

坂上から坂本への1962年4月5日付のはがきには「原稿のっけていただけなくて残念です」「もう少しぼくの小説を認めて養成してくれないものかと思っています」と率直な思いをぶつけている。

そんな坂上が30年後に「優しい碇泊地」で読売文学賞に決まったときには「三十年余り、お力添えいただき」と坂本に感謝をつづっている(1992年2月1日)。また、「台所」で川端康成文学賞に決まったときの坂上の手紙を読むと、坂本から坂上に連絡がいき「おい、受かったよ」と告げたことが分かる。その声は「(子どもの)受験の発表を見に行った親の声だな、と思いました」とも書かれている。

2人の関係は半世紀以上に及んだ。本展に展示された最新のはがきは、慶応義塾大学出版会の会長になっていた坂上から、「三田文学」で「小林秀雄と河上徹太郎」の連載を始めた坂本に宛てたもので、「ご完成の暁にはぜひ小社でご本にさせて下さい」と記している。立場が逆転したのだ。(敬称略/共同通信編集委員・田村文)