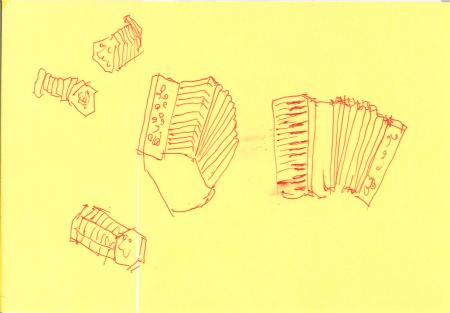

【名作文学と音楽(28)】蛇腹楽器はどこへゆく

アコーディオン、あるいはその小さな仲間であるコンサーティーナ――古くは一括りに<手風琴>と呼ばれた――の音が<可愛い><お洒落>などと感じられるようになったのは比較的最近のことかもしれない。以前の日本では、親しまれながらも、どこか垢抜けないイメージがあった。武田麟太郎の『反逆の呂律』(1930年)では「ブウブウ」、林芙美子の『風琴と魚の町』(1931年)では「ヴウ! ヴウ!」、田宮虎彦の『足摺岬』(1949年)では「わびしい音色」とあまり愛情のない表現をされている。

それには理由がある。内田百鬼園(門構えに月の字を表示できないため別号で記したが、勿論ひゃっけん先生である)の『魔阿陀会』(1950年)に、氏が高等小学校の頃に手風琴がはやりだし、初めは家庭に入ったが、薬の行商の伴奏楽器に使われ、往来を流すようになって品格が下落したと書いてある。そして林、武田、田宮の前記作品はいずれも、軍服姿で手風琴を鳴らし、「オイチニ、オイチニ」で始まる宣伝文句を唄い歩く<オイチニの薬売り>が出てきた。ちなみに、『魔阿陀会』などを基に作られた黒澤明監督の映画『まあだだよ』にも、松村達雄演じる内田教授の元教え子たちが<オイチニ>の節に合わせて行進するシーンがあった。

海外ではどうか。先月紹介したガブリエル・ガルシア=マルケスの『百年の孤独』に出てくるアコーディオンは、言うならば<はぐれ者の楽器>だった。今回取り上げるE・アニー・プルー(1935~)の長篇小説『アコーディオンの罪』(1996年)において、アコーディオンは<移民の楽器>と位置付けられている(邦訳は集英社刊・上岡伸雄訳)。19世紀の終わり頃に1台のアコーディオンがシチリアからニューオリンズへ持ち込まれ、約100年かけてアメリカ各地のさまざまな民族集団の間を流浪していく。題名に<罪>という言葉があり、確かに幾つもの犯罪が出てくるけれど、犯罪小説というわけではない。社会の下層に置かれた移民たちの苦難をたどりながら、読者は彼らの愛するさまざまなアコーディオン音楽を知ることになる。

著者についてひとこと。代表作は全米図書賞とピュリツァー賞を受賞したベストセラー『港湾ニュース』。アン・リー監督によって映画化され、ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞などに輝いた『ブロークバック・マウンテン』の同名原作も彼女が書いている。

『アコーディオンの罪』の主役は緑色の小さなボタン・アコーディオン(鍵盤ではなく、ボタンを押して音を出すタイプ)である。アメリカで楽器店を開き、一旗揚げることを夢見たシチリアの職人が丹精込めて作り、ニューオリンズへ携えてきた。職人は反イタリア感情の犠牲になって殺されたが、その楽器はドイツ系、メキシコ系、フランス系、アフリカ系、ポーランド系、アイルランド系、バスク系、ノルウェー系の人々の手から手に渡り、それぞれの民族音楽を奏でることになる。全てについて述べていたら大変な長さになってしまうので、今回はメキシコ系、フランス系、アフリカ系の音楽に絞って見ていくことにする。

アベラルド・レランパゴ・サラサールが、のちに妻となるアディーナとダンスパーティーで出会ったのは、1924年のことだった。彼は<テキサスの綿花の町>で緑色のアコーディオンを5ドルで買い、そのパーティーで演奏していた。楽器の元の持ち主は、かつてポルカ・バンドを組んでいたドイツ移民だった。

アベラルドは音楽に打ち込み、レコードも出した。演奏を始めた頃のことを息子のベイビー(彼もアコーディオン奏者になった)にこう語っている。「俺は畑で演奏を学んだんだ。ナルシソからな。ナルシソ・マルティネス、谷間のハリケーン(ウラカン・デル・バリエ)。やつが楽団(コンフント)音楽を始めたんだ」。ナルシソ・マルティネスは実在した名アコーディオン奏者である。アベラルドによれば、それまで<古いメキシコのくだらない音楽>(マリアッチを指している)ばかりだったところへ、ナルシソや彼自身が登場してシーンが変わった。

<コンフント>を大ざっぱに説明しておく。メキシコの伝統音楽にポルカやワルツを取り込み、南カリフォルニアで発展した音楽で、ボタン・アコーディオンとバホ・セスト(12弦ギター)などからなる<楽団>で演奏されることからそう呼ばれる。テックス・メックスともいい、代表的なミュージシャンにフラコ・ヒメネスがいる。

参考のため、この章で名前を挙げられている曲を一つだけ挙げておこう。バレリオ・ロンゴリア(Valerio Longoria)の『エル・ロサリート』(El Rosarito)。YouTubeでも聴くことができる。

アベラルドはある時、演奏している店に来る客の一人から、怪しげな仕事を頼まれる。その客が時々持ってくる包みを受けとり、駐車場に止めてある車の後部座席に載せるという簡単な用件だ。彼は1年2カ月の間、それに関わった。報酬は月の初めに千ドル札で渡される。包みの中身は麻薬だろうと想像がつくが、千ドル札などというものがあるのだろうか。私は知らなかったが、実は存在していた。アメリカン・センター・ジャパンのサイトを見たら、1969年に流通が中止されるまで、銀行間の決済などに使われていたと書いてあった。

アベラルドは、紙幣を緑のアコーディオンの蛇腹の中に隠した。折り目の内側にニスで接着したのである。彼が毒蜘蛛に刺されて死ぬと、楽器はベイビーの手に移ったが、ベイビーは演奏先のミネアポリスで、それをタクシーの中に置き忘れてしまった。大金が入っているとは知らぬままに。

忘れ物を拾ったのは、メイン州で生まれたフランス系の若者ドロール・ギャニオンだった。陸軍を除隊するとき、飛行機を間違えてミネアポリスに着き、そこで乗ったタクシーにベイビーのアコーディオンが残されていた。ドロールは弾き方を知らなかったが、父のシャルルはパリ育ちのアコーディオン弾きで、1931年に大西洋を渡ってカナダ、そしてアメリカへ移ってきた。ミュゼット(3拍子主体のダンス音楽)やジャズの名手ジョー・プリヴァがシャルルの英雄だった。

このあとの長い話は簡略にする。ドロールは故郷へ戻ってアコーディオンを独習し、下手なヴァイオリンを弾く友人とユニットを組んだ。『マイ・ブルー・ヘヴン』『ユー・アー・マイ・サンシャイン』などを演奏したが飽き足らず、自分のルーツであるフランス風の音楽を探しにカナダのケベック州まで行き、モンマニーという町で伝統音楽の夕べを聴いて圧倒された。彼はしばらくして音楽から離れ、緑のアコーディオンは妻の姉夫婦が新婚旅行先のルイジアナへ持って行って売って来ることになった。そのころドロールは突然、チェーンソーで自殺した。理由は分からない。

ルイジアナでは妻の親戚、バディ・メールフットがアコーディオンを115ドルで買ってくれた。バディはアコーディオンやフィドル(民俗音楽ではヴァイオリンのことをそう呼ぶ)が中心のケイジャン・ミュージック(ルイジアナに定住するフランス系の人々が始めたダンス音楽)を父親たちと演奏していた。そのバンドに加わり、トライアングルなどを担当していた黒人オクテイヴが緑のアコーディオンを250ドルで買い取り、ルイジアナの黒人音楽<ザディコ>に軸足を移して頭角を表した。自分のアコーディオンにドラムス、フロットアール(凹凸のついた金属板をスプーンなどで掻き鳴らす楽器)を加えた編成だった。

ここで少し立ち止まり、<ザディコ>という言葉について申し述べたい。綴りはzydecoで、辞書の発音記号やインターネット上の発音ガイドでは<ザイディコ>だが、日本ではほとんど例外なく<ザディコ>と表記される。現地の発音も<ザディコ>のようだ。有名な曲に『そのインゲン豆は塩辛くない』があり、インゲン豆を意味するフランス語les haricots(定冠詞の付いた複数形、ルイジアナの発音ではレ・ザリコ)がzydecoに変化し、ジャンル名にもなったと考えられている。

話をオクテイヴに戻す。彼はやがてシカゴへ出た。ボタン・アコーディオンには限界を感じていたので質屋に持ち込んだ。ボタン式よりも、ザディコの王様クリフトン・シェニエが弾いているような鍵盤式の楽器が欲しかった。

このあと、緑のアコーディオンは質屋や骨董品屋、ガレージセールを通じて持ち主が変わっていく。最後は廃品回収に出され、運搬車の窓から投げ捨てられた。

放棄場所の近くで遊んでいた子供たちが道で1枚の千ドル札を拾った。彼らは1ドル札だと思い、食料品店でソーダを買って飲んだ。釣りはもらわなかった。帰り道で草の中に落ちていたボロボロのアコーディオンを拾い上げ、上に乗って遊んだりしたあと、ハイウェイのあたりまで持って行った。1台のトレーラー・トラックがうなり声をあげ、熱い空気を吹き付けて通り過ぎた。そのとき、アベラルドが蛇腹に隠していた残りの千ドル札が砂塵交じりの突風とともに舞い上がった。

ここで『アコーディオンの罪』は終わる。本コラムの性格上、時代背景や移民の苦しみについてはあまり触れなかったが、二度の世界大戦や人種差別、貧困、アメリカ社会への同化をめぐる葛藤などが、単なる図式ではなく、具体性をもって描かれていることを言い添えておく。もちろんアコーディオンの種類・構造・メーカー、それぞれの音楽の歴史や代表的な演奏家についての言及も豊富だ。450頁2段組とかなり長いが、読み応えのある1冊である。

バスク語文学の代表的作家ベルナルド・アチャガ(1951~)が2003年に発表した『アコーディオン弾きの息子』(新潮社刊、金子奈美)は、スペイン・バスク地方の架空の町オババで生まれ、父からアコーディオンの演奏を仕込まれたダビ、彼の幼少時からの友人ヨシェバの両者が主人公であり、同時に語り手でもある。やや込み入った作りになっているので、最初に全体の構造を簡単に説明しよう。カリフォルニアに渡って伯父の牧場を継いだダビには、生前に書き残した回想録『アコーディオン弾きの息子』があった。成功した作家になっていたヨシェバが、それを基にしてダビの記憶を書き直し、拡大して同名の本(すなわち本書)に仕立てたという設定だ。

ダビとヨシェバは1940年代の終わり頃に生まれ、70年代にはバスク解放運動にかかわって地下活動に入り、逮捕された経験がある。また、親の世代は1930年代にスペイン内戦の当事者だった。彼らの母語はバスク語だが、スペイン語とフランス語も話せ、それらの言語は作中に混在する。以上のことに関心を寄せて読むならば、小説のテーマはバスクの現代史と言語ということになるだろう。蝶やボクシング、宇宙船といったモチーフが巧妙に配され、絡み合っていることも興味深い。しかし、私がこの作品を読んで一番生き生きしていると感じたのは、彼らが仲間の少年少女と時を過ごしたオババの日々であり、また、ダビと妻メアリー・アンがサンフランシスコで初めて出会った時のことである。

本作の冒頭は1957年9月。学期始めの日だった。ダビは放課後に父アンヘルのレッスンを受けるので楽器を学校へ持ってきていた。新任の先生が授業の最後に1曲弾いて欲しいと言う。「ダビは不機嫌そうな顔を作ろうとしたが、それでも笑みがこぼれた。学校で、それも女の子の前でチャンピオンになるのはいい気分だったのだ」。弾いた曲は『パダン・パダン』。エディット・ピアフが得意にしたシャンソンのことだろう。その年のコンクールの課題曲でもあった。どのような規模のコンクールだったのかは分からないが、オババでは、あるいはバスクではこの時代、アコーディオンが盛んだったことが察せられる(叙述が事実に近いとすればではあるが)。

ダビの父はアコーディオン教室を開き、ホテルのパーティーや各種の催しではダンスの伴奏をしていた。不思議なことに、地方政治に影響を持つ人物でもあった。どうやらそれは、内戦時にフランコ側だったからであるらしい。ダビは成長するにつれてそのことに気づき、父が反対派の銃殺にも関係していたのではないかと疑い始める。ダビが父と一緒に演奏していたホテルの経営者もやはりフランコ側につき、ナチのニュース映画に感化されてベルリンを訪問したため<ベルリーノ>と綽名されていた。

ダビは喧嘩騒ぎで教会に呼び出されたとき、キューバの歌手アントニー・マチンがヒットさせたボレロ『黒い天使たち』をリード・オルガンで弾いて司祭に腕を認められ、日曜のミサでも弾くよう頼まれた。ダビはこの曲が教会にふさわしいと思ったのであり、司祭もいい曲なので聖体拝領のときにうってつけだと考えた。ちょっとおかしな話である。ここは笑うべきところなのかもしれない。

1970年になり、ダビは学費稼ぎのため、ホテルのパーティーで『黒いオルフェ』や『可愛い花』(ザ・ピーナツが歌って日本でもヒット)などを演奏した。最後はいつも『カザチョック』で盛り上げた。この曲名にピンと来る人は少ないと思うが、メロディーは誰でも知っている。ロシア民謡の『カチューシャ』をアレンジしたもので、『花のささやき』で知られるカンツォーネ歌手ウィルマ・ゴイクも歌っていた。

地下活動の時代には音楽の影が薄くなる。しかし全くないわけではない。同志の一人が暮らすパリのアパートでは、会話が盗聴されぬよう、バスクの作曲家ヘスス・グリーディのオーケストラ曲を大音量でかけた。同志たちと列車で移動するとき、アコーディオンを持って乗り込んだ。どんちゃん騒ぎをする若者を装ったつもりだったが、酔っぱらいのふりをして近づいてきた警官に見破られ、逮捕された。

最後に1983年春のカリフォルニアを訪れよう。ダビは伯父の持つ当地の牧場で働いて1年になる。休暇をもらってサンフランシスコへ来ていた。東海岸からの旅行者メアリー・アンと知り合い、恋に落ちた。初めて会った日、バスク人だと自己紹介すると彼女は「羊飼いね!」と反応した。(『アコーディオンの罪』にも出てきたが、アメリカにはバスク人の羊飼いが多いらしい)。ダビはそれに乗っかって面白半分に羊飼いだと自称したが、数日のちにアコーディオン奏者のいるイタリア・レストランで会話しているとき、父はアコーディオン弾きで、実は自分も弾くのだと口をすべらした。メアリー・アンはダビの言うことが本当なら弾かせてみようと考えて店の演奏家に話をつけに行き、ダビも引っ込みがつかなくなって借りた楽器を手に取った。考えた末に演奏したのは、あの『パダン・パダン』だった。

オババ時代、ダビは父から強制的にアコーディオンを習わされた。暗い過去を持つ父との関係は次第に悪化したが、アコーディオンとは縁が切れなかった。回想録を<アコーディオン弾きの息子>と自ら題したのには、複雑な思いがあっただろう。(松本泰樹・共同通信記者)

まつもと・やすき 1955年信州生まれ。数年前、骨董市に出ていたアコーディオンを見て心が動いた。学校教育用の楽器にしても3000円はお買い得だ。恐る恐る膝に載せ、キーを押してみた。思ったより重く、かなり音が大きい。結局、居室のスペースも考えて買うのを諦め、鍵盤ハーモニカに方向転換した。