豊作願う伝統行事「モノツクリ」 長瀞の養蚕農家、最後の飾り

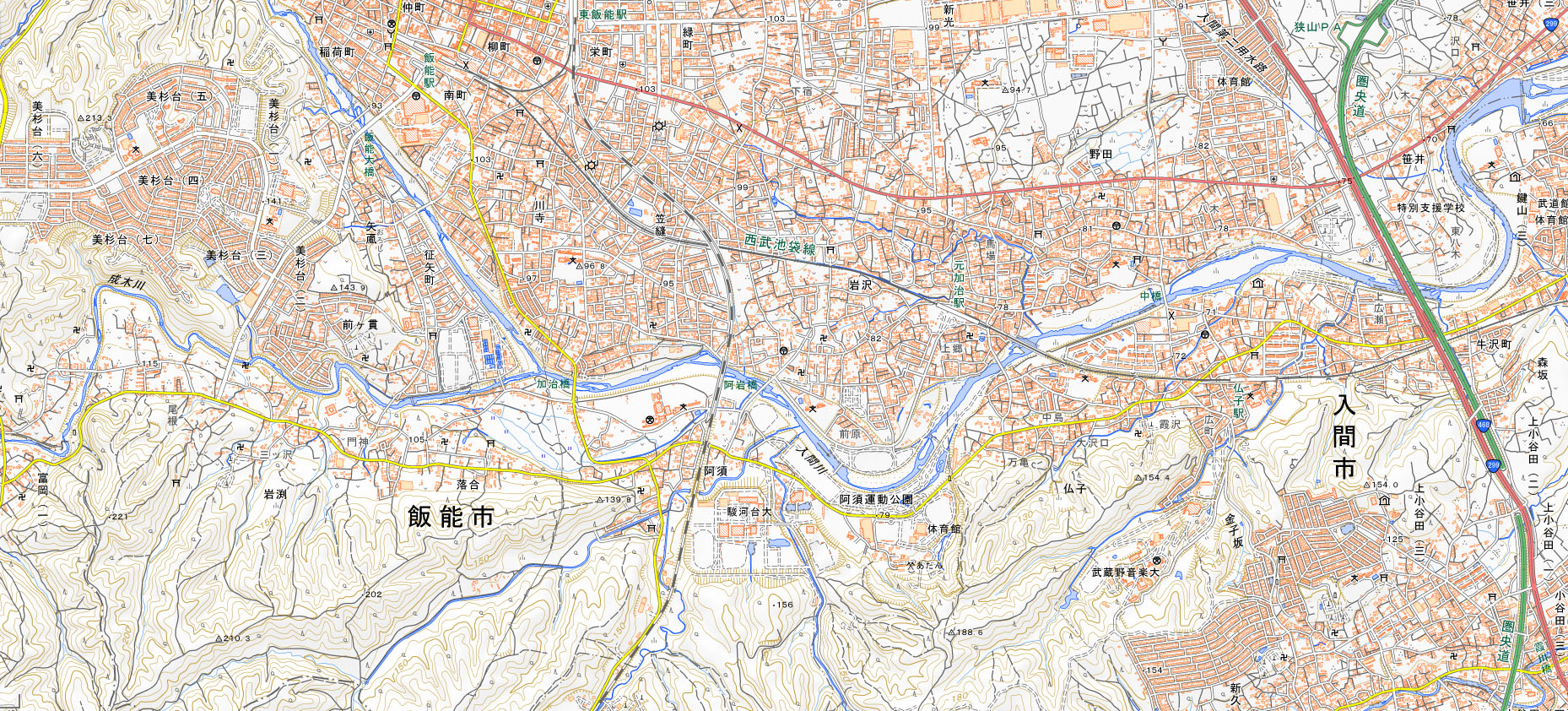

15日の小正月に合わせ、長瀞町長瀞の養蚕農家・瀬能紀夫さん(84)方で13日、今年の繭(まゆ)の豊作や無病息災を願う予祝行事「モノツクリ」が行われた。鎌を巧みに操り、木の枝を削った造花「削り花」などを製作する瀬能さん。「養蚕業に携わる以上、守り続けなければならない伝統行事」として、30年前から父親の故正雄さんの意思を継いできた。年齢と体力を考慮し、本格的にモノツクリを行うのは今年で最後という。「養蚕業の衰退とともに伝統が消えていくのは必然だが、モノツクリの楽しさを知ってもらい、農家の思いをつないで」と瀬能さんは願っている。

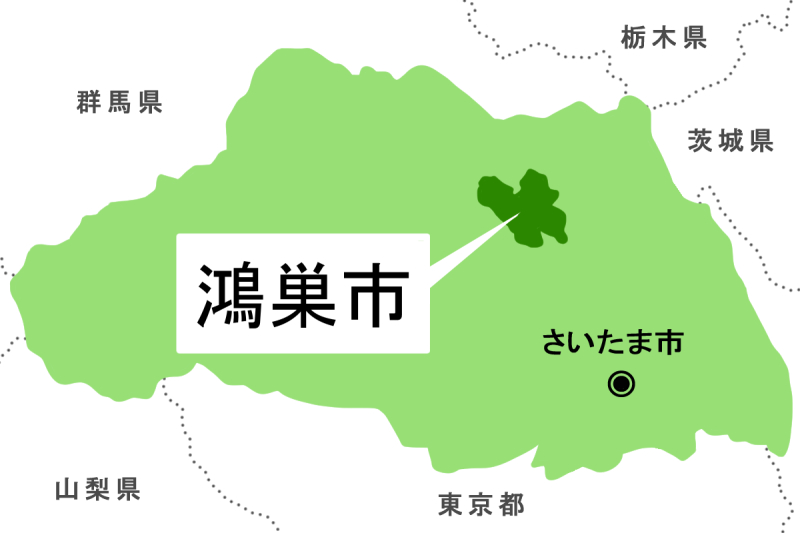

正月三が日を大正月とするのに対し、旧暦で満月に当たる14~16日を小正月と呼ぶ。かつて養蚕が盛んだった秩父地域の小正月は、繭の出来がよくなることを願って、繭玉や削り花などを飾る農家が多かった。後継者不足や生糸需要の低迷が影響し、秩父地域の養蚕農家は1930年代の約8千軒をピークに年々減少。2023年以降は、瀬能さんと秩父市の久米悠平さんの2軒のみになった。

瀬能さんは毎年1月2日に山入りし、モノツクリの素材となる「ニワトコ」や「オッカド」の木を集める。削り花は、長さ5メートルほどのニワトコの枝を使用。ハナカキと呼ばれる小さな鎌を使い、枝の表面をそぐように、くるくると薄皮を丸めながら1周させると、白い木肌が輝くキクのような花々が咲く。養蚕の神様「十六善神」にあやかり、1本の枝に花を16カ所つける。「指先に神経がいく作業なので、腱鞘炎(けんしょうえん)の注意が必要」と瀬能さんはにこやかに語る。

オッカドの枝を使った粟穂(あわぼ)・稗穂(ひえぼ)の飾り花や、あずき粥(がゆ)をかき回す際に用いる「ケーカキ棒」なども毎年製作し、秩父地域の小正月を華やかに彩ってきた。小正月飾りは毎年1月14日に正月飾りと付け替えている。削り花は近所住民らに配るほか、神社や農産物直売所などに寄贈してきた。

養蚕農家の伝統を知ってもらおうと、瀬能さんはこれまで、町中央公民館などで「削り花講座」を開催し、参加者に技術を伝えてきた。現在は講師の後継者も現れ、「心置きなく引退できる」という。養蚕業は、体力が持つ限りは続けていく。来年以降のモノツクリは自宅の分のみ製作するつもりだ。

「養蚕業を継承するのは難しいことだが、モノツクリは趣味感覚でかまわないので、多くの人に挑戦してほしい。同時に、歴代の養蚕農家の功績と思いを後世へ残してくれたら」