週に4回は食卓に…多忙な農家支えた夏の味 うどんにも冷やご飯にも合う郷土食 川島の「すったて」

■暑さしのぐ農村の知恵

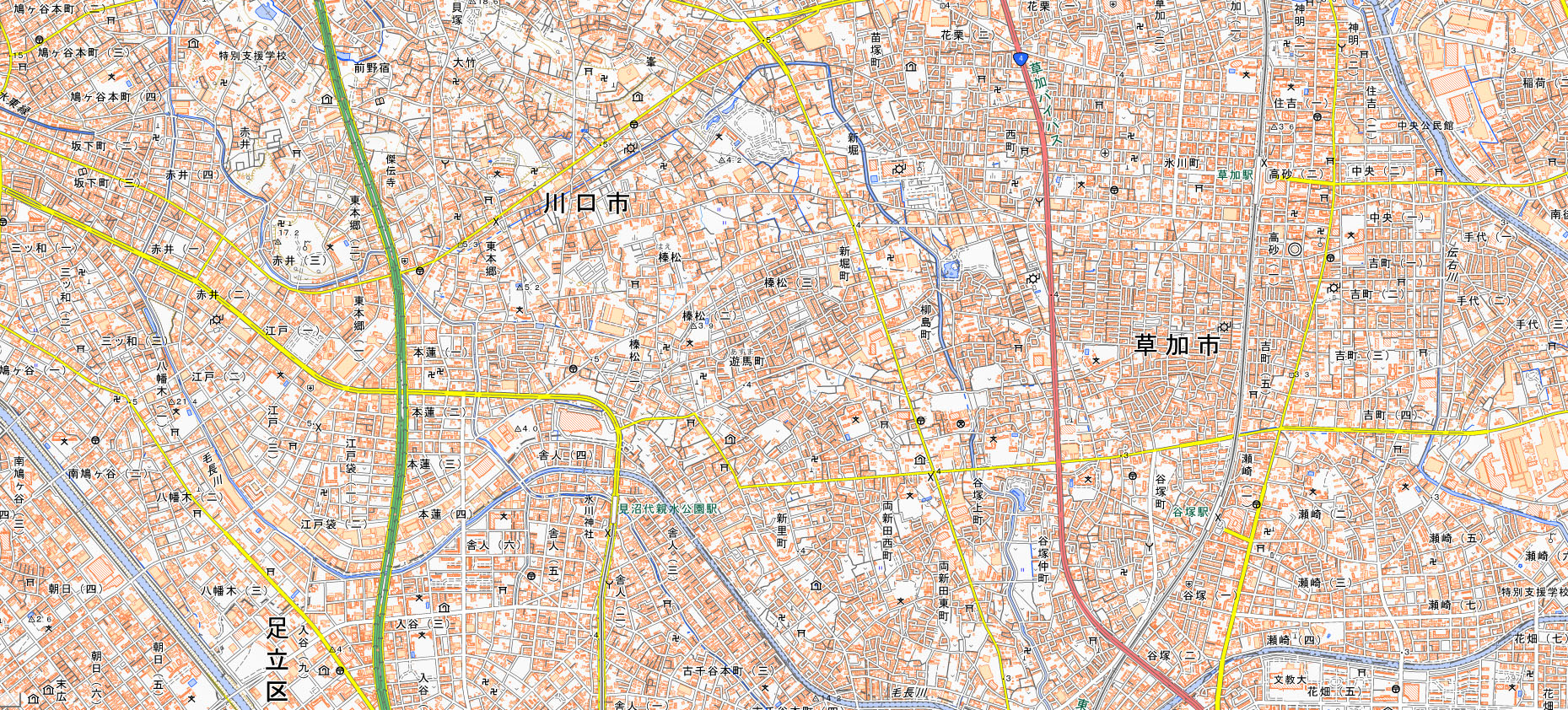

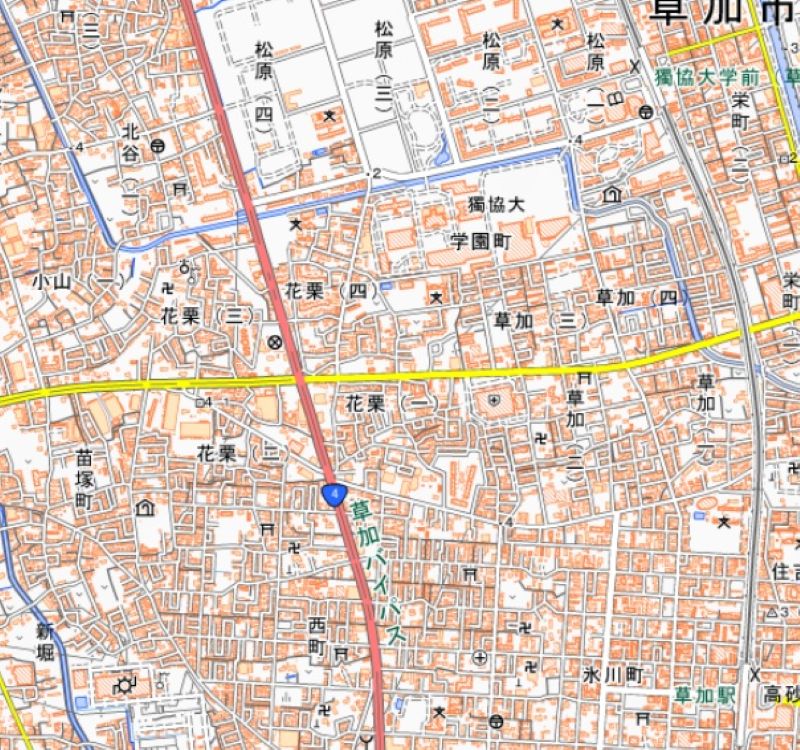

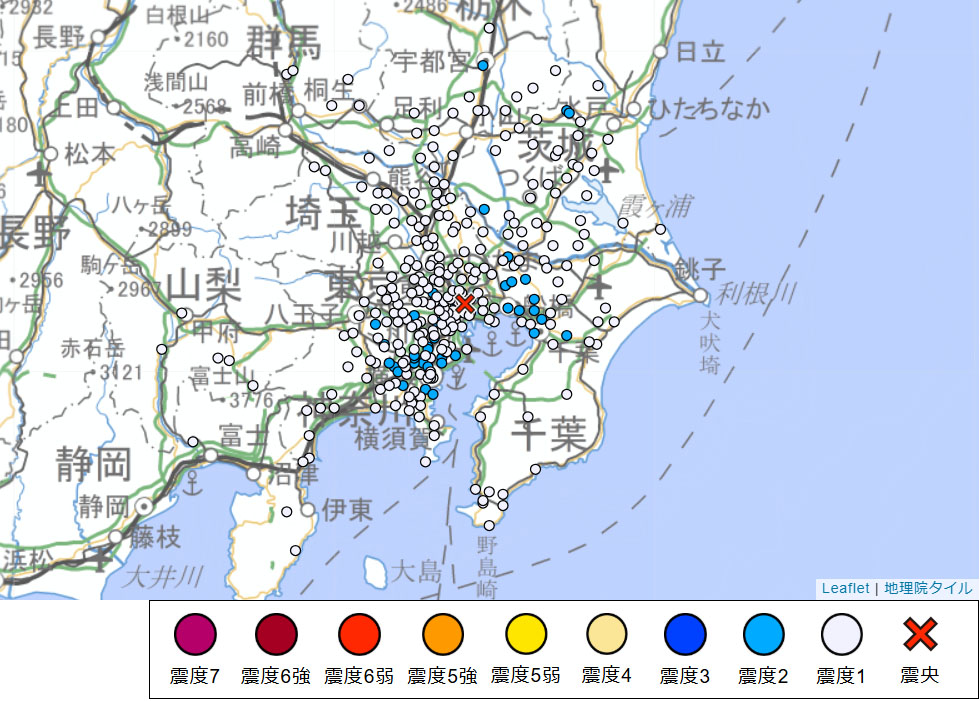

どこまでも青々と広がる水田。稲は強い日差しを全身に受け、すくすくと育つ。埼玉県川島町は江戸時代から、川越藩に献上する「お蔵米」の産地として、地域の経済と食を支えてきた。炎天下の厳しい労働の合間、農家で食べられてきた栄養たっぷりの夏の郷土料理が「すったて」だ。

7月のよく晴れた日、農家の林成幸(57)宅のキッチンで、すったて作りが始まった。薄く輪切りにして塩でもんだキュウリ、みじん切りのタマネギ、細かく刻んだミョウガ、細切りにした大葉が並ぶ。成幸が大きなすり鉢でいりゴマをすり、野菜と混ぜる。ゴマの香りが漂ってくると、母のトモ子(80)がみそを投入。よく混ざった頃に妻の亜由美(58)が水を注ぐ。仕上げにキュウリを入れて、すったてのつゆが出来上がった。

ミョウガと大葉は、食べる時に好みで薬味にするのが林家流。うどんのつけ汁にしてもいいが、冷やご飯にかけてもおいしい。成幸は「暑くなると、今でも週4日は(食卓に)出てくる。物心ついた時から、夏に食べていた」とほほ笑む。キュウリや大葉は自宅の畑で朝収穫した。トモ子は「新鮮な野菜を入れるので、この季節に食べたくなるのかも」と話す。

すったてのつゆはゴマと刻んだ夏野菜をすってみそと混ぜ、冷水で溶かすのが基本型。ただ、材料や作り方は家庭によって異なる。一部の野菜はすらなかったり、みそのほかに麺つゆやだしも使ったり、隠し味に黒蜜、砂糖を加える場合もある。

林家は町北東部の加胡で、少なくとも江戸時代の天保期から続く農家。建設業に軸足を置いた時代もあったが、長男の成幸が継いでからは、ほぼ専業農家として米と小麦の耕作面積を約45ヘクタールまで増やした。「農業は一年中忙しい。食欲が落ちる時期にさっと作り、ぱっと食べて仕事に戻れる」と成幸。夏野菜は体を冷やすものが多い。みそ味のつゆ料理だから、失われた水分と塩分も補える。農村の知恵が詰まった郷土食は、現代でも理にかなった逸品だ。

成幸は川島町商工会で、当時あった地域ブランド委員会の一員として、すったてのブランド化に携わった。活動を始めた頃、町内の飲食店のメニューになく「地元の人たちは料理として出すようなものではないと思っていた」と振り返る。今や地域を代表する料理に。「地元に根付いた伝統食。これからも受け継がれてほしい」と願う。(敬称略)

■B級グルメで再評価

すったてが川島町でいつから食べられるようになったか定かではないが、同町と周辺の農村部では古くから家庭の味として親しまれてきた。すったての名称は、野菜とゴマ、みそなどの材料を「すりたて」で食べたことに由来する。裏作で小麦栽培も広く行われ、麺のつけ汁にしても相性が良い、うどん文化が育まれた土地でもあった。

2007年に川島町商工会が地域ブランド化を始める前は、「つったて」「冷や汁」とも呼ばれ、統一した名前すらなかった。現在、会長を務めている尾崎宗良(74)の妻で、すったてに詳しい八重子(73)は「昔の農家はお昼も立って済ませるほど多忙だったと聞く。突っ立って食べるので、『つったて』とも言ったようだ」と説明する。

同商工会によると、当時在籍した職員が、義理の祖母が作ったすったてを初めて食べて感動したのがブランド化のきっかけになったという。冷やご飯にかける食べ方も一般的だったが、うどんと合わせる郷土料理として定義。10年に行われた第6回埼玉B級ご当地グルメ王決定戦で優勝し、すったては川島町を象徴する地域グルメとなった。

現在は町の「KJブランド」にも認定。町内の飲食店がメニューに加えるようになり、12店が提供している。