目指すは「地味な酒」…“土地の恵み”を日本酒に 「力士」で一世を風靡、冬の時代越えた加須の「釜屋」

創業は1748(寛延元)年。埼玉県加須市騎西の酒造会社「釜屋」は、創業家が継続して経営している県内の酒蔵で最も古い。近江商人だった初代釜屋新八から数えて現社長の小森順一(43)で13代目になる。

日本酒業界は高度経済成長とともに右肩上がりに需要が伸びた。中でも釜屋は2級酒でも質の良い酒を販売していたため、「安くてうまい」と人気に。「清酒力士はうまい酒~」。テレビやラジオでCMが流れ、代表銘柄の「力士」は一世を風靡(ふうび)。販売量は全盛期で年間2万石、一升瓶換算で200万本に達した。

しかし、平成に入ったころから日本酒は長い“冬の時代”に入る。「おやじが飲む酒」「二日酔いする」などとネガティブなイメージで語られ、需要が激減していく。さらに、流通の変化で取引先の地元の卸売業者が倒産していったのも響いた。売り上げが下降線をたどる中、他の業界で武者修行をしていた小森が家業に入る。27歳の時だった。

◇

「(自分としては)ゼロからのスタート。無我夢中だった」。まずは焼酎など日本酒以外の売り上げを増やして経営を安定化。9年前に小森の社長就任と同時に杜氏(とうじ)となった松沼宏顕と共に、日本酒の酒質の向上と多様化を進めていく。

全国新酒鑑評会で7年連続金賞を受賞、海外の酒類のコンテストでも高い評価を集める一方で、時代に合わせて幅広い商品を開発。ワイン酵母で仕込んだ純米酒「アロス」は白ワインのような味わいで、日本酒ビギナーにも味わいやすい。生酛(きもと)仕込みの純米吟醸酒はかん酒に向いており、こちらは玄人好み。一升瓶の普通酒から、四合瓶など少量の瓶での高品質や多様な酒が現代のトレンドだ。

◇

「いろいろな商品を造り過ぎた感じもある」と苦笑する小森だが、自社の中心となる1本を選ぶ上で「土地に根差しているということが大きなキーワードになる」。

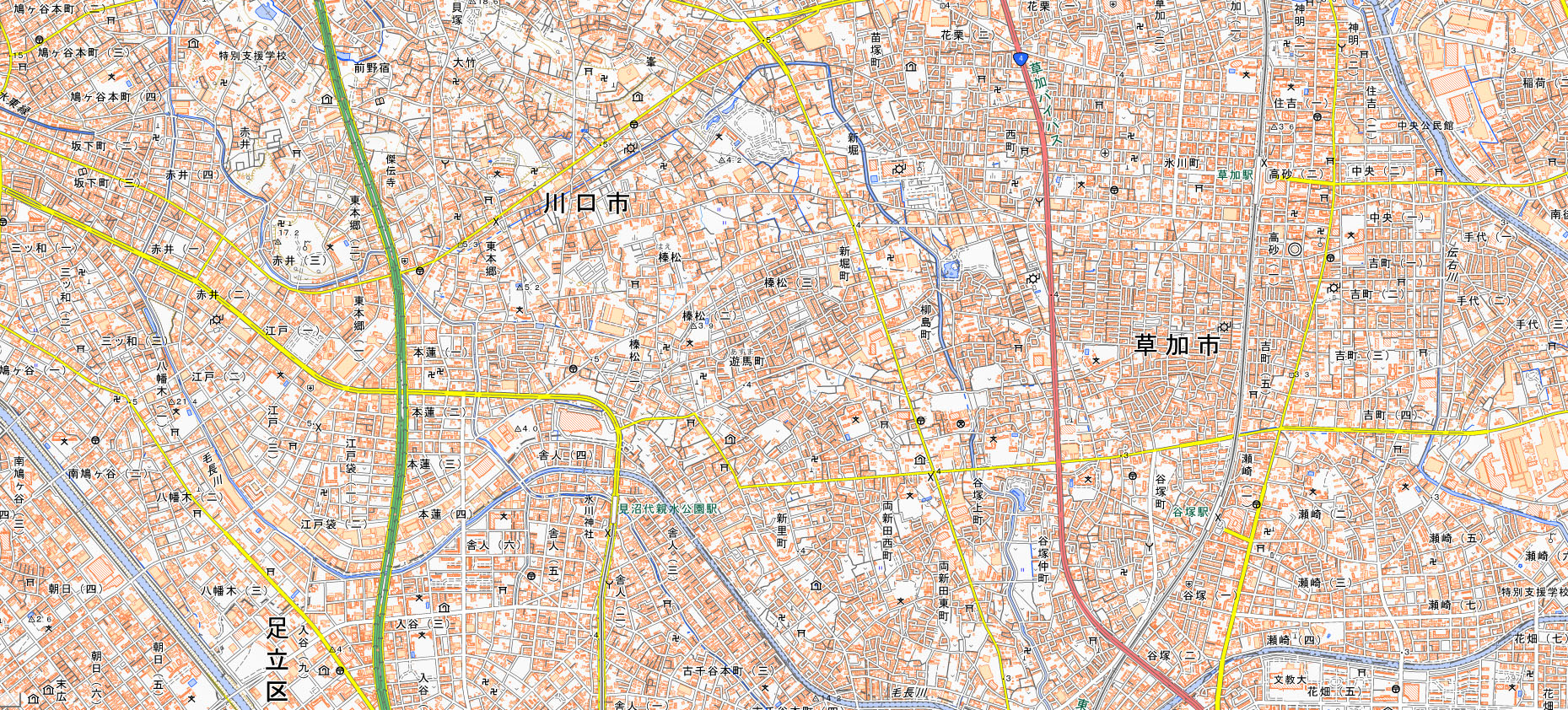

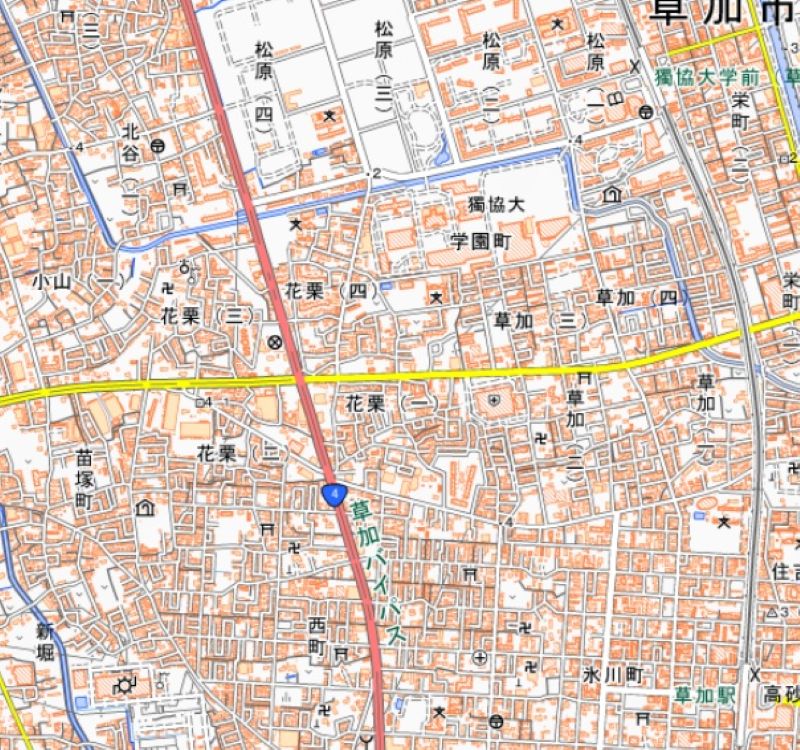

釜屋の仕込み水は利根川水系。ミネラルが多く、味わいがしっかりした酒になりやすい。使用している米は、加須市酒米生産者協議会の協力もあって、6~7割が地場産米だ。豊かな水と、県内有数の米どころ。「土地の恵みを生かした酒造りをしている」と言う。

目指しているのは「華やかな香りの酒でなく、地味な酒」。米のうまみを感じながらも、一緒に食べる食事の邪魔をしない。日々に寄り添う酒だ。なぜか埼玉の県民性にも似ているような気がする。地酒とはそんなものだ。(敬称略)

■質と多様化で生き残り

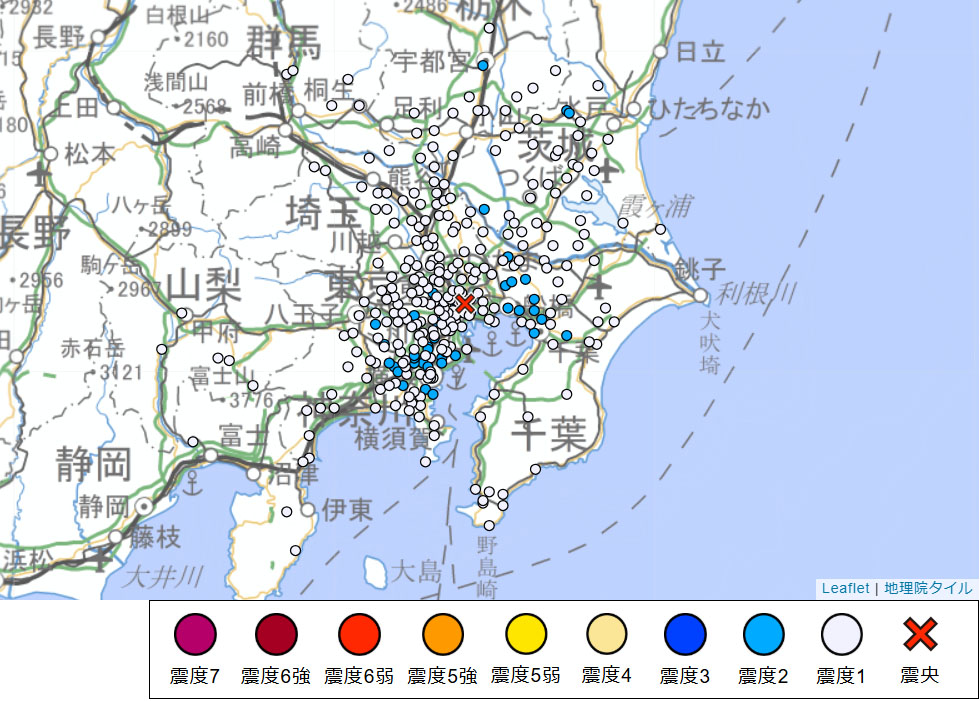

荒川や利根川など河川が多い埼玉県内では、豊かな伏流水を利用して酒造りが盛んに行われてきた。現在、県酒造組合に加入する酒造会社は32社。昨年までは34社だったが、コロナ禍の影響などで2社が休業している。

若者を中心に日本酒離れが叫ばれ、さらにコロナ禍が追い打ちをかけて、全国的に日本酒の出荷量は減少している。しかし、県内に限ってみるとコロナ禍でも堅調に推移している。日本酒造組合中央会調べの2022年4月~23年3月の出荷量を見ると、埼玉は前年比102・9%の2万1797・9キロリットル。兵庫、京都、新潟に次いで全国4位となっている。

県酒造組合によると、県内大手の酒造会社が家飲み需要などに応えて売り上げをけん引している一方で、中小の酒造会社は利益率の高い吟醸酒など高級酒に力を入れて生き残りを図っているという。依然として業界の厳しい状況は続いているが、同組合の下坂和美事務局長(64)は「各蔵で酒質の向上や、スパークリングやワイン酵母の酒など多様化を進めており、そうした努力が実を結んできている」と話す。

酒造組合では各蔵の酒を集めた大試飲会を毎年開いており、県民に埼玉の地酒をPRしている。