大調査の結果を公表、被害は832カ所に 中国や朝鮮半島から侵入か 特定外来生物クビアカツヤカミキリ「さらなる対策必要」 発生市町村は6年で4倍以上

2024/05/25/09:13

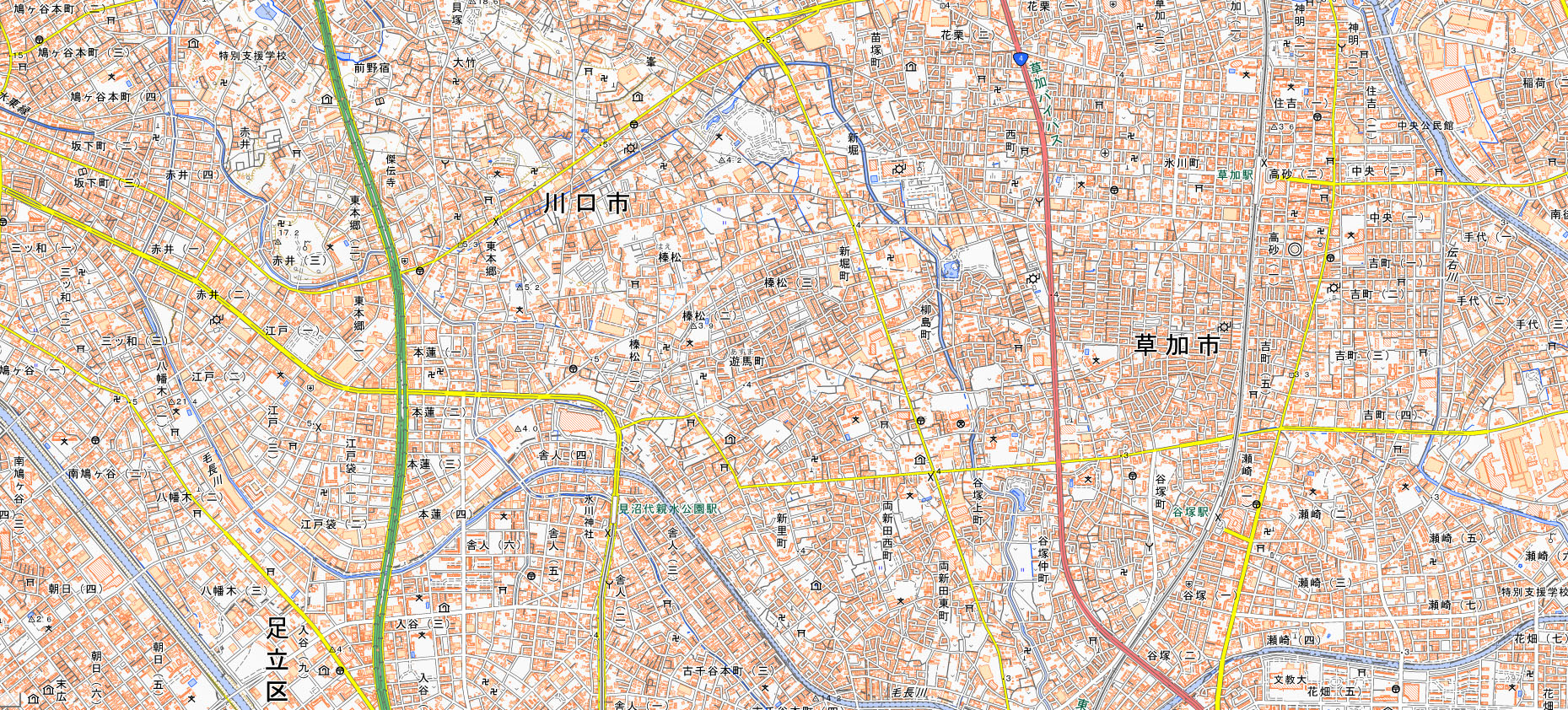

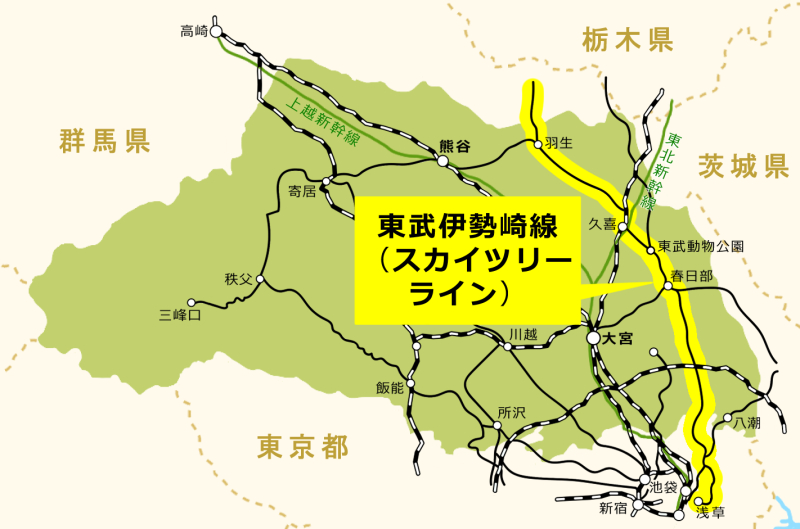

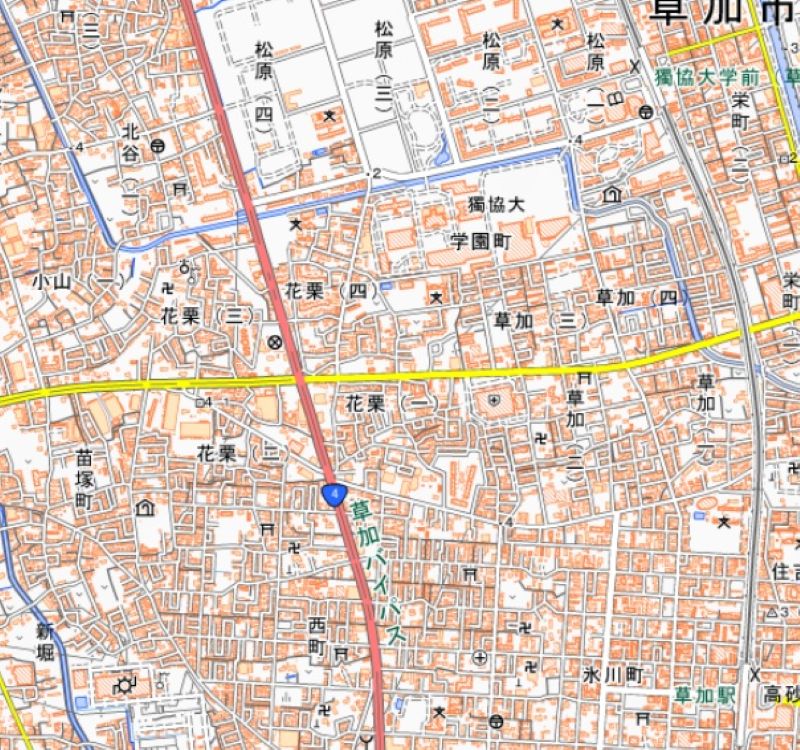

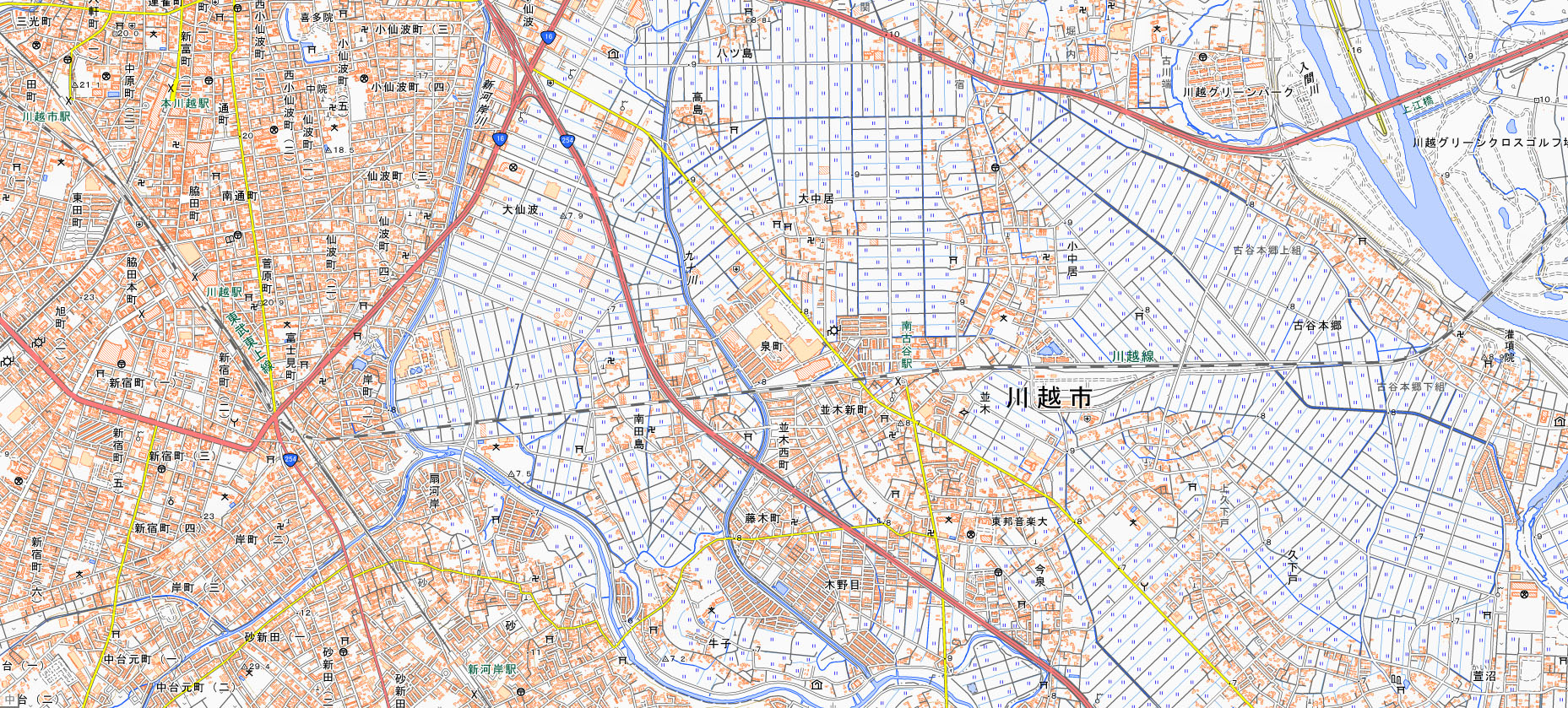

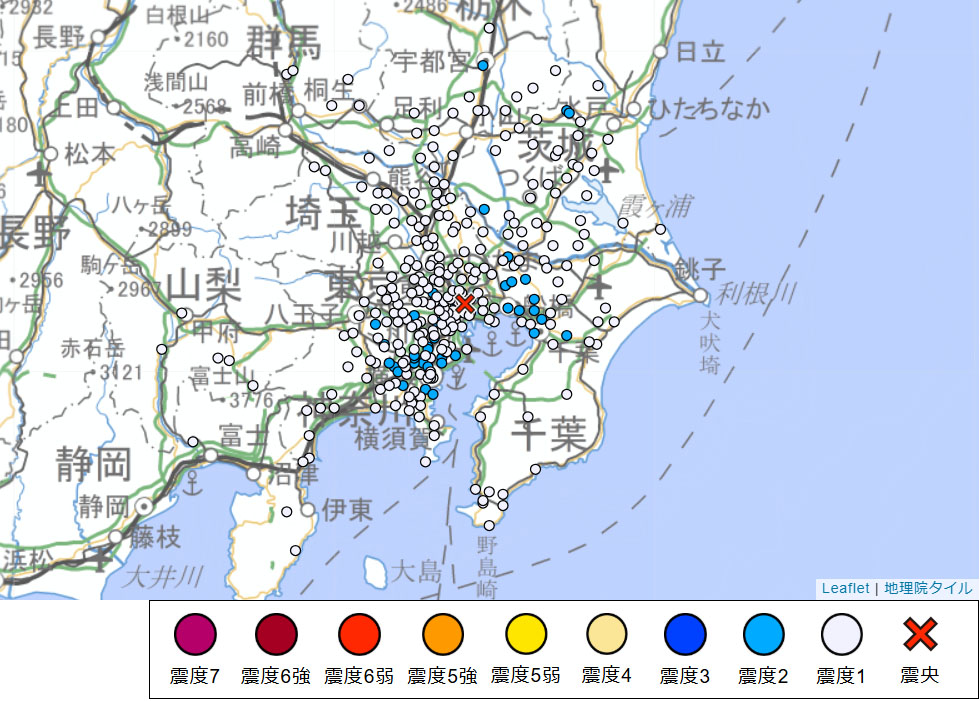

桜などの樹木の枯死を招く特定外来生物クビアカツヤカミキリの拡大に歯止めがかからない状況となっている。県環境科学国際センター(加須市)は、県民から情報提供を募る「クビアカツヤカミキリ発見大調査」の2023年度の結果を公表。人気の花見スポットがある川越市や北本市など13市町で新たに被害が報告され、県内の被害箇所数は22年度の約1・4倍の832カ所に増加した。

被害が報告された県内市町村は22年度より14カ所多い36市町。報告が多かったのは熊谷市(153カ所)や本庄市(97カ所)、草加市(90カ所)。新たに報告された市町の中で最も多かったのは嵐山町(20カ所)だった。川越市と秩父市では、幼虫が排出する「フラス」ではなく、成虫のみがそれぞれ1カ所で確認された。一方、前年度に成虫のみ1カ所で確認された滑川町では、23年度は37カ所に拡大した。