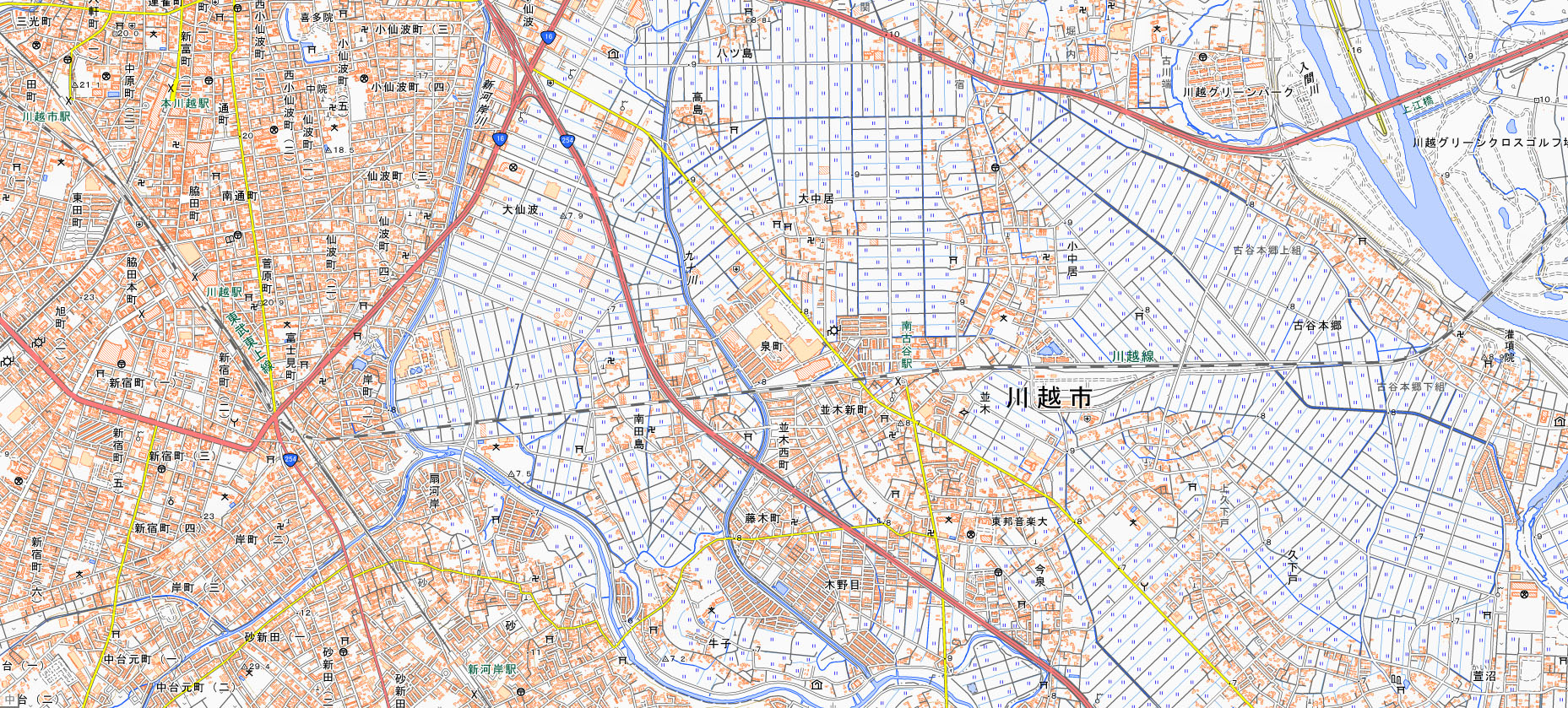

小中学校で関心集める「学びの共同体」 生徒同士が教え合い、高度な課題に挑む 教員は見守るスタイル「一人も独りになっていないところが一番」

グループ学習で生徒同士が学び合う「学びの共同体」が県内外の小中学校で関心を集めている。生徒間のつながりを尊重し、敢えて高度な課題に挑む、教員はなるべく見守る特徴的な学習スタイル。関係者は「一人も独りにしない学び、生徒同士の人間関係が良くなる」と手応えを語った。

■ぼそぼそつぶやく

「これ、どうやって解く?」「確かに確かに」―。数学の研究授業で、3年生の生徒4人が机を向き合わせて、ぼそぼそつぶやいている姿が印象的だ。取り組んでいる問題は「√2 は有理数?無理数?」。記者もよく分からず、生徒に聞くと、小声で解説を始めた。

授業を展開するのは川口市立神根中学校の田中奨悟教諭。課題は教科書に載っている応用問題で、一般的に授業で教えることはあまりないとされるもの。

「学びの共同体」では、あえて難解な問題「ジャンプ課題」に取り組む。みんなで考えることで、基礎学力の差に関係なく、生徒が主体的に課題に取り組む。

授業では、直接生徒に解き方を教えない。数分たったところで、田中教諭は悩む生徒らに対し「こう解いてみようかなっていうのが大事」と問題に取り組む姿勢を整えた。

1グループ4、5人。8グループの生徒がそれぞれ小声で問題の解き方を互いに確認し合う。田中教諭は「みんなで考えてくれるので、私はやることがない」とにんまり。解答を確認して授業を終えた。

■「学びの共同体」

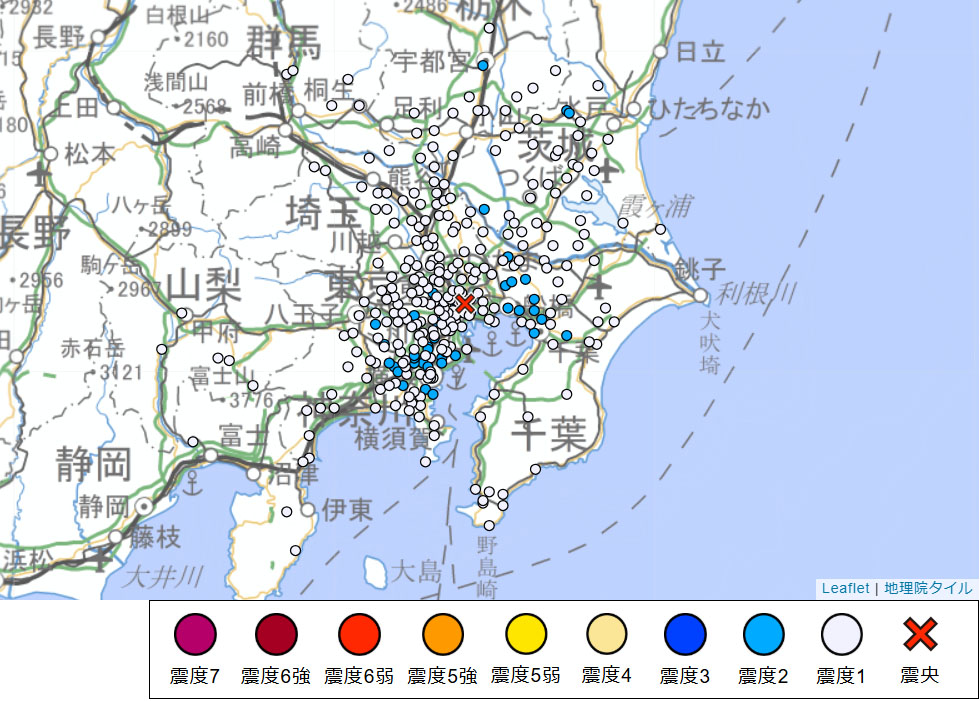

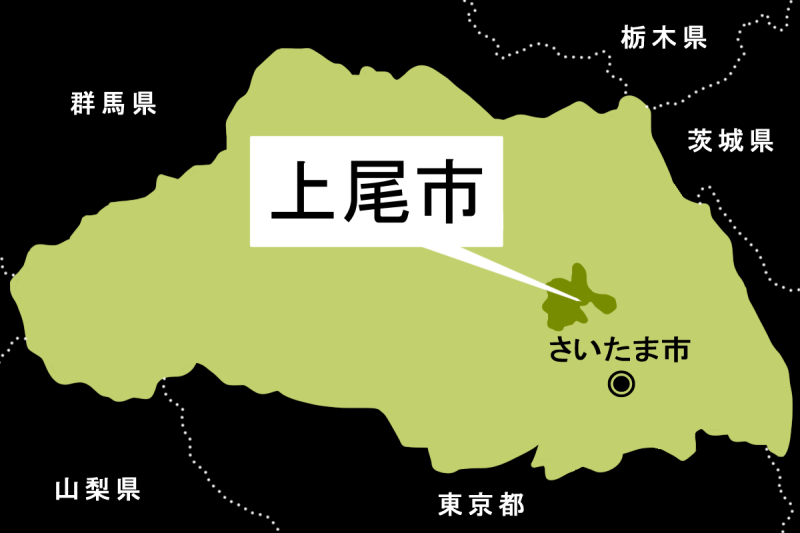

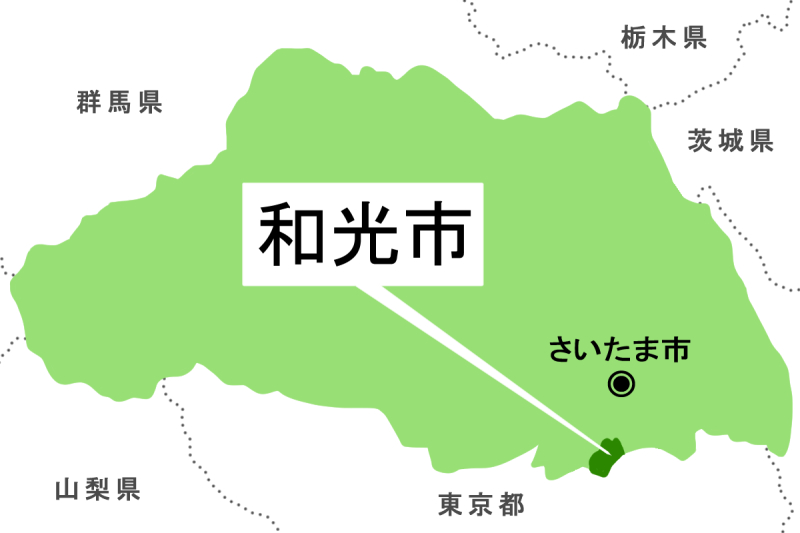

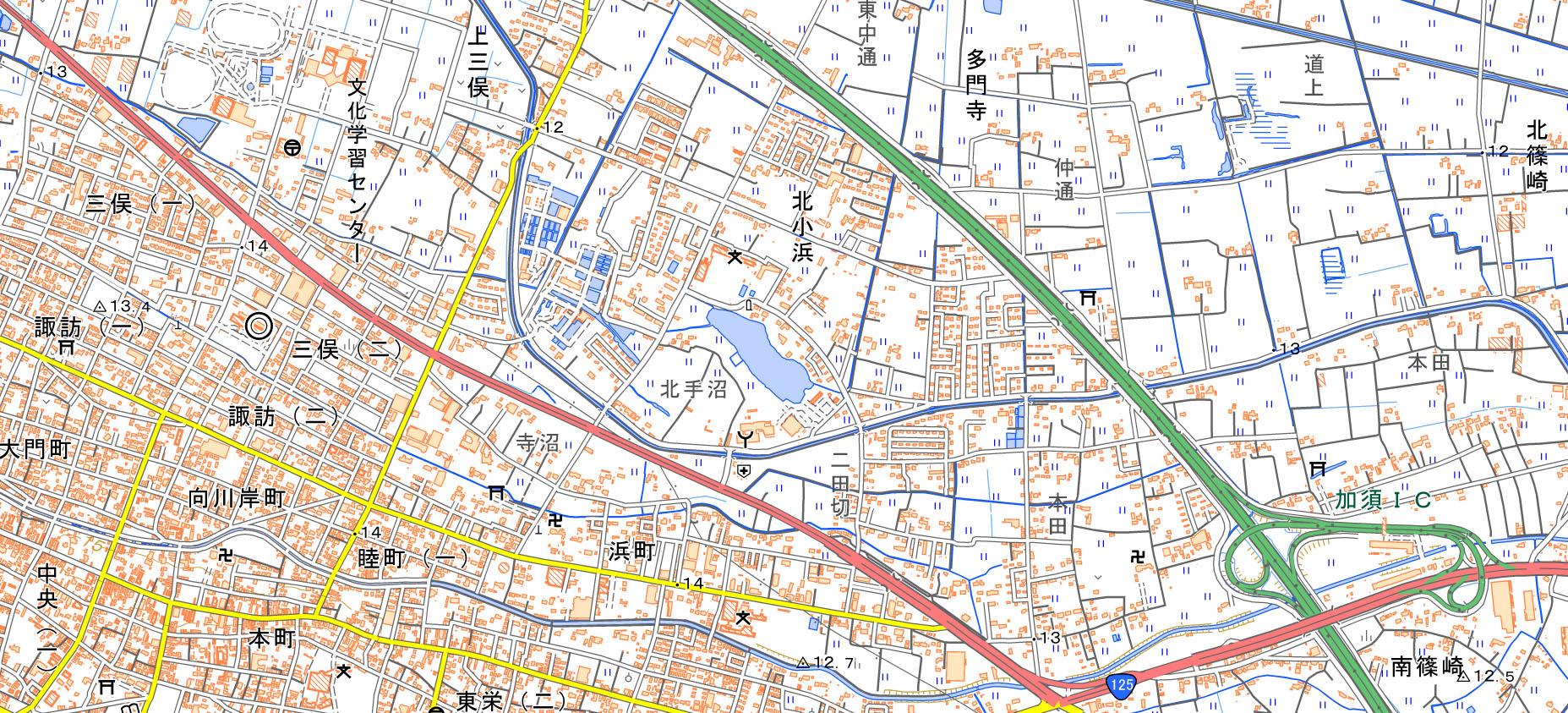

5月20日、同中で行われた授業研究会。川口市東部地域の9小中学校が3年前から取り組んでいる。少人数のグループ学習、グループ内で児童、生徒同士が教え合う学習スタイルを導入している。

県内外で「学びの共同体」を導入する学校、自治体が増加。研究会には全国から、教員や研究者らが訪れ、授業の仕方や雰囲気を見守った。

「学びの共同体」を推奨するのは佐藤学東京大学名誉教授。誰もが安心して学べる教室環境をつくること、を学力向上の要件に上げる。この日の研究会後の講演では「学びの共同体」の在り方について「(逆説的に)学力向上を目的にしない。聞き合う関係に基づく協同的学び、探求的学びを組織する」と学校、教員側の取り組み方を確認した。

神根中ではルールを設け学習に取り組む。教員側は「生徒を放置しない、生徒と生徒をつなぐ。教師からすぐ教えない。仲間に尋ねるように促す」など。生徒は「まず自分で考え、分からない点を友達に聞く。分からないときに『教えて』と聞く。聞かれた生徒は、聞いた生徒が分かるまで教える」。

■生徒、教諭に手応え

従来のグループ学習で、一部の生徒が司会を務めたり、グループ内で活発な議論を促すことはない。あくまで相互の自主的な学び合いを尊重し、私語はせず、小さな声で話すことを求める。だから教室内の至る所で、つぶやきやぼそぼそが続く。

同校3年の池田椿さん、吉沢虎之介さんは、入学時から「学びの共同体」を経験。「入学直後は緊張とかあったけど、自然と普段の生活で仲が深まった。分かってもらうように教えることでこっちが分かることが多い。先生に聞くとなると緊張するけれど、いつも話している友達に聞くことができる。授業の時間の中で聞くことができるのが良い」など感想を話した。

同校の松村一人校長は「一人も独りになっていないというところが一番うれしい。基本的には個人で課題に向かっているが、詰まったところで聞く。教え合いではなく学び合い。初めの一歩は聞くこと。生徒同士の人間関係が絶対よくなる」と手応えを感じている。