ぎょっとする埼玉グルメ“塩あんびん”ずっしりボリューム 大福だと思って食べると驚き、主力商品にしている老舗和菓子店も「おやつより総菜に近く、食事代わりに」 じつは巣鴨の定番土産“塩大福”のルーツ

甘い大福と思って頬張ると、口に広がるのはあんこのしょっぱさ。知らずに食べたら、ぎょっとする人もいるかもしれない。

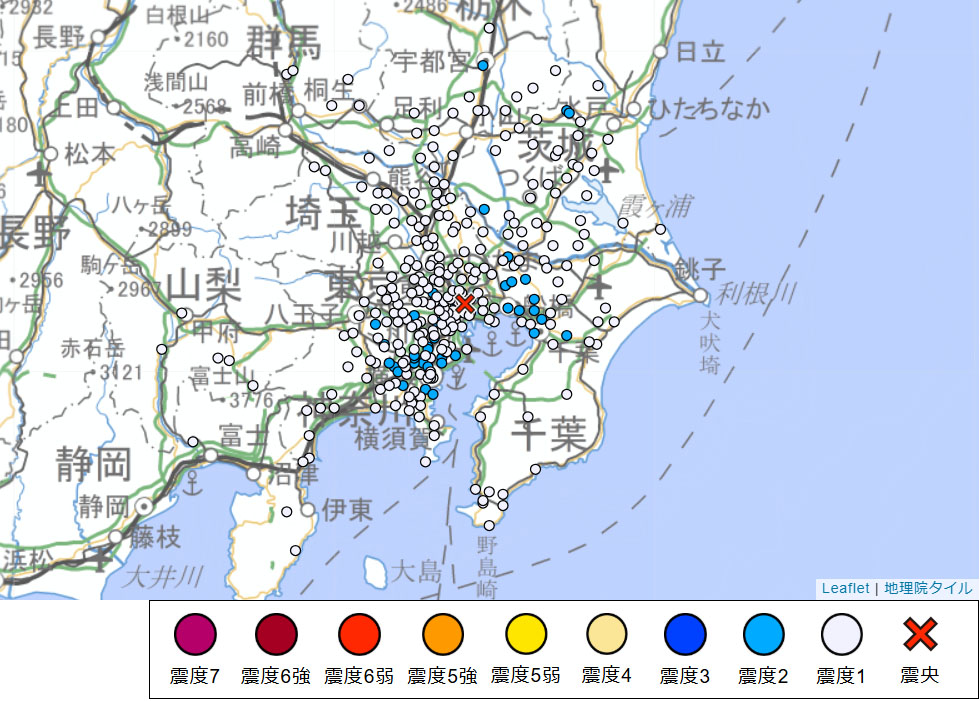

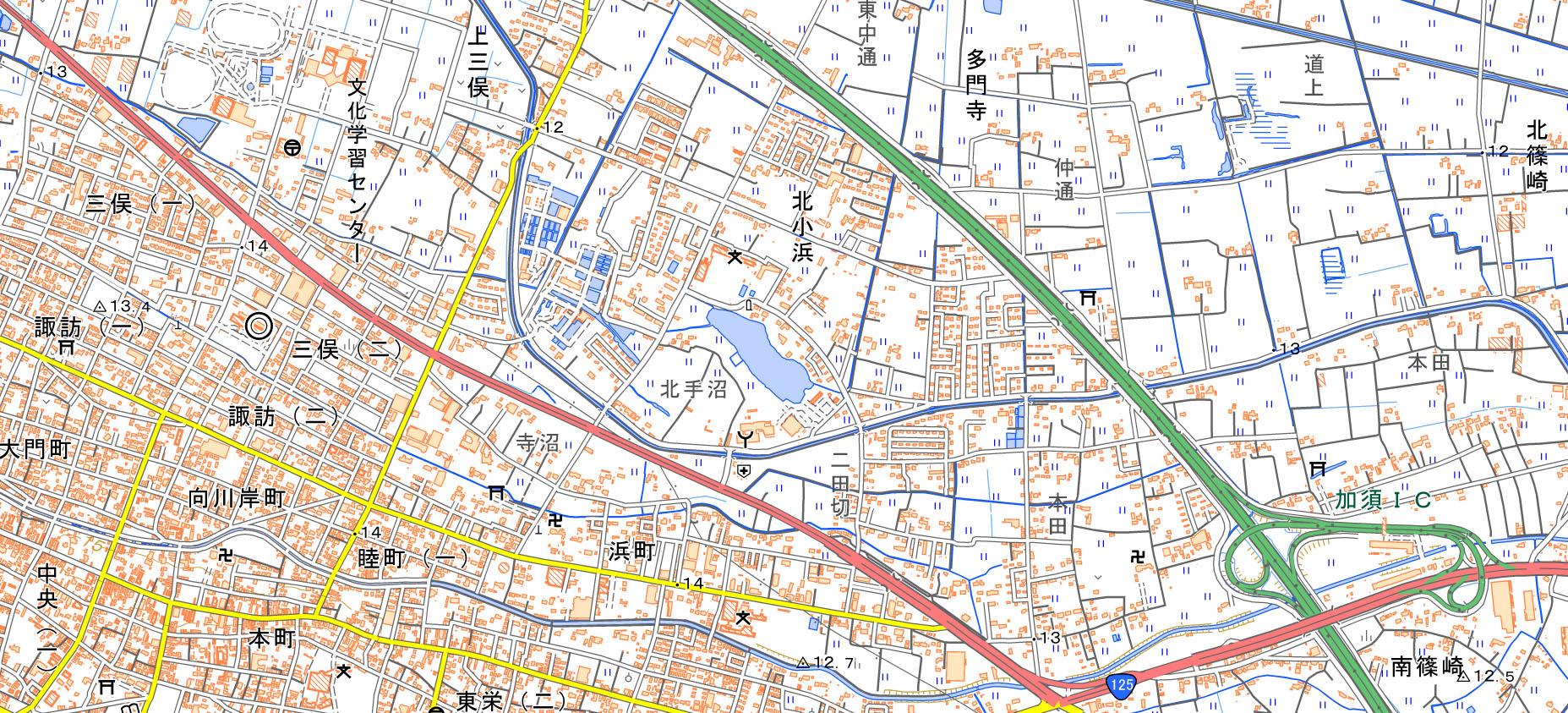

漢字で書くと塩餅。料理の味加減を意味する塩梅(あんばい)の「あん」と餅を中国読みした「びん」であんびん。塩味の小豆あんを餅で包んだ塩あんびんは、行田や加須、久喜など県北東部で親しまれてきた。

発祥は江戸時代の中期。高価な砂糖をめったに口にできなかった庶民が、代わりに塩を使ったのが始まりとされている。農家では新米の収穫や子どもの誕生日などを祝うハレの日の食べ物。4月15日と10月15日の「お日待ち」は一斉に農作業を休み、お祭りをして塩あんびんを親類に配る習わしだった。

行田市埼玉(さきたま)の金沢製菓は1858(安政5)年創業の老舗和菓子店。ただ、6代目の金沢優(まさる)(46)によると、170年近い歴史の中で塩あんびんを扱うようになったのは、まだここ50年ほど。地元客に求められて父親の忠夫(76)が作り始め、たちまち店の主力商品になった。

塩あんびんと言えば、かつては農家が自ら栽培したもち米と小豆で作るのが当たり前だったが、その頃から菓子店で買い求める商品に変わっていった。

普通の大福に比べ、ずっしりボリュームがあるのも特徴。農家の食べ物だった名残だろう。金沢製菓の塩あんびんは約130グラム。優は「『うちのはもっと大きかったよ』と言うお客さんもいるんですよ」と笑う。

客層は地元の常連と、店の隣にある前玉(さきたま)神社や埼玉(さきたま)古墳群、古代蓮の里などを訪ねてくる観光客がほぼ半々という。「しょっぱい大福」を珍しがる人たちにも好評だが、塩あんびん自体の売り上げはだんだんと減ってきている。「この辺りはお日待ちもやらなくなったし、令和に入ってから親類に配る習わしもほぼ絶えましたから」と優。

東京出身の妻、美記(42)が初めて塩あんびんを食べた時の感想は「小豆の味がしっかりしていておいしい」。塩が小豆の風味とうまみ、餅の甘みを引き出す塩あんびんの良さを言い当てていた。シンプルな味わい方のほか、砂糖や砂糖じょうゆを付けて食べるのも一般的だが、優ははちみつやメープルシロップもお気に入り。実はその食べ方も美記が教えてくれた。

「いろんな食べ方があることを知ってほしい。また、おやつというよりも総菜に近いので、食事の代わりという認識が広がれば」と優は語った。(敬称略)

■巣鴨名物のルーツに

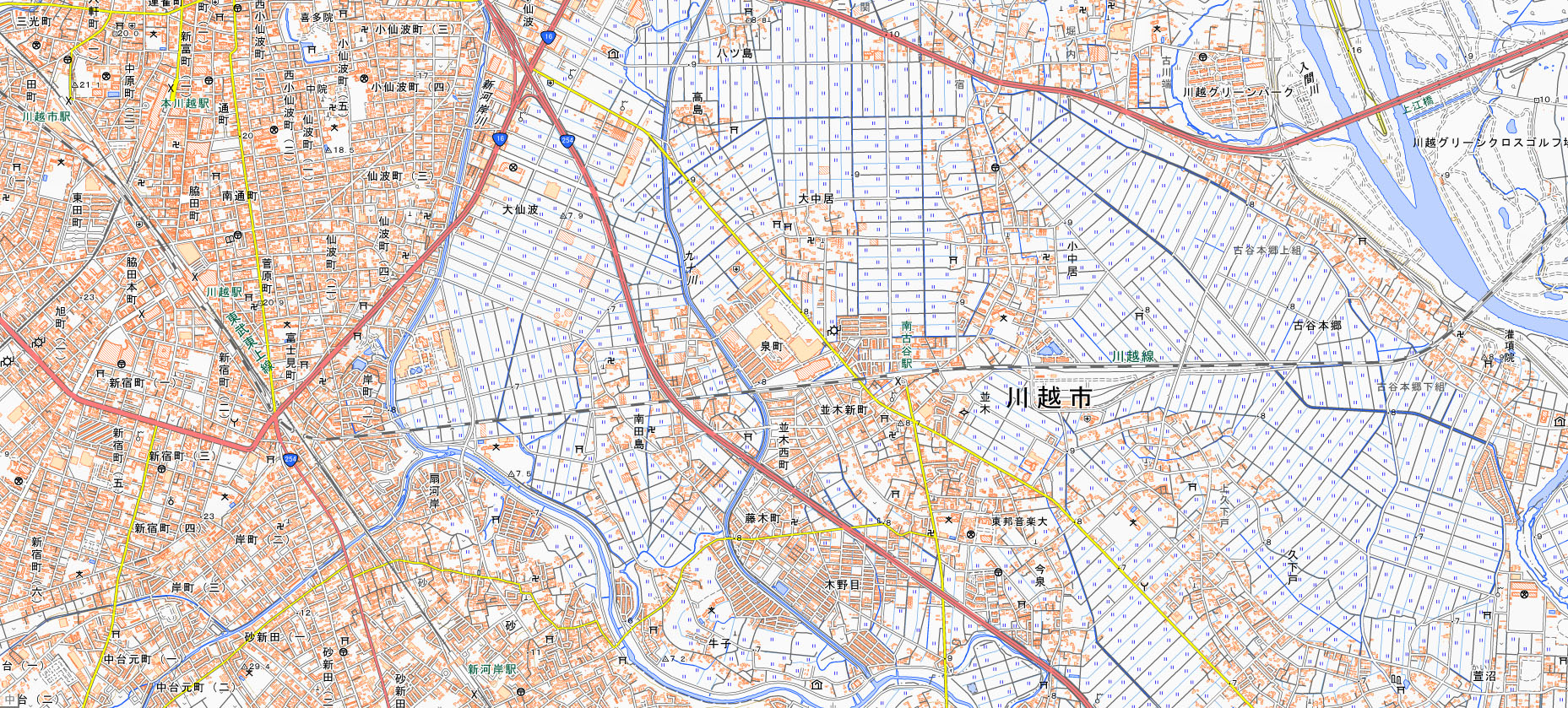

観光客で連日にぎわう東京・巣鴨の定番土産と言えば塩大福。甘味と塩味のバランスが絶妙な逸品は、実は塩あんびんがルーツだ。上尾出身の菓子職人が慣れ親しんだ味から名物を作り上げた。

巣鴨地蔵通り商店街にある和菓子店みずのは「塩大福発祥の店」。3代目の水野貴之(56)によると、初代の龍吉(りゅうきち)は上尾の農家の生まれで1920年、菓子職人を目指し12歳で上京。巣鴨駅前で独立し後に出征したが、復員し47年に現在地で店を再開した。

間もなく塩大福を発売。商品開発のヒントになったのが、龍吉の故郷に伝わる塩あんびんだった。龍吉は、娘婿で2代目の三郎と試行錯誤を重ねた。三郎が千葉の九十九里浜で製塩をしていた経験も生かされた。貴之は「砂糖と塩のバランスをどうするか。一番の課題だったと思うが、当時ははかりも今ほど発達していない。さぞかし苦労したでしょう」と推し量る。

発売当初こそ売れ行きはいまひとつだったが、やがて程良い甘さが受けて人気商品に。今、みずのの店先には塩大福を求める観光客や常連が詰めかけている。塩あんびんから塩大福を作り上げた祖父と父親には「感謝しかない」と話す貴之だが「味は毎日変化しているんですよ」。名店は日々、味の探求を怠らない。