財政再建の柱、一つは企業誘致 税収と雇用、大きな動機に 課題は産業用地の不足…市内は商品作物の産地、都市と農地の調整が重要に 19日告示、川越市長選/川越の選択(下)

直線に延びた道路の先で、大型クレーンが資材や重機を運び上げている。入間川沿いに広がる埼玉県川越市西部の増形地区。狭山市と隣接するこの一帯に2022年、川越市と県による「川越増形地区産業団地」が完成した。1区画(8ヘクタール)は食品会社が、別の1区画(4ヘクタール)には物流施設が、それぞれ建設を行っている。

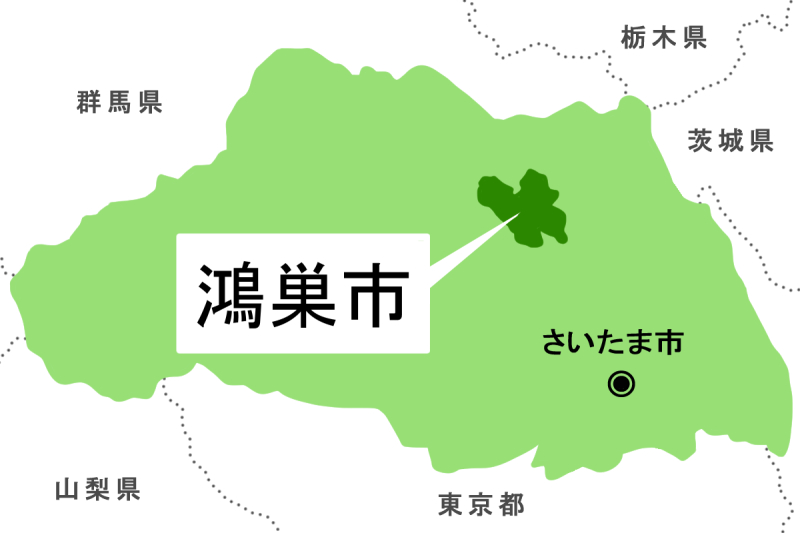

川越市内には、住宅や商業施設の建設が原則として認められていない市街化調整区域が7698ヘクタールある。一方で、土地区画整理や再開発を進めることができる市街化区域は3218ヘクタール。割合にしておおむね7対3に分かれる。

市域は北部に水田を、南部には武蔵野台地を利用した畑作地帯を、それぞれ多く擁する。同じ首都圏域に位置する隣接市域に比べ、市街化調整区域の比率「7」はやや高いとされる。川越が、商品作物の一大産地として歩んできた歴史が背景にあるといわれる。

■税収と雇用

税収を確保し、雇用を創出させる―。自治体による企業誘致の大きな動機付けとなるのが、こうした視点だ。

「企業誘致への危機意識は持っている」。川越市は企業誘致を進めるため、本年度から産業振興課内に企業立地推進室を立ち上げた。川越に立地する際の魅力として、首都圏の中央に位置していることや、複数の大学があり人材確保に貢献できるなどの点をアピールする。

24年10月に改定された市都市計画マスタープランでは、圏央鶴ケ島インターチェンジ(IC)周辺や石田本郷などの地区を土地利用の「推進箇所」や「検討箇所」に位置付けている。

ただ現状の川越市で産業分野に土地を利用するには、高いハードルがある。

市内の市街化調整区域は、農業振興地域と多く重なる。同地域内では農地が半分余りを占めている。農地を巡っては国の「食料安全保障の確保」が併存する。食料自給率が38%(カロリー換算)の日本で、政府は「2030年度までに45%」とすることを目標にしている。

農地のキープは国家的な課題だ。市の担当者は「今後まとまった産業用地を生み出すには都市と農地のバランスを取り、調整を図っていくことが重要」と説き、「いかに農政サイドとの調整ができるかどうかだ」と話す。

■トップセールス

24年10月。川越商工会議所の役員が市役所を訪れ、25年度の「市施策に対する要望」を川合善明市長に提出した。中小企業事業者への支援などに加え、企業誘致の推進や「市街化調整区域における企業誘致が可能となる条例の制定」が記載された。

商議所は「川越市内では企業のニーズに十分応えることができる産業用地が不足している。市内の企業は、市内で適切な用地が見つからない場合、市外に転出してしまう可能性もある」と指摘。「雇用や税収が失われることにつながる」との見方を示す。

税収という果実を得られるまでには、どの程度の年月が必要なのか。同課は「着手から20年かかっているケースもあり、やってみないと分からない面がある」と推測する。

川合市長は、企業誘致について「財政再建の一つの柱にするのは正解だと思う」と述べた上で、「山林などの土地が少ない川越で産業用地の創出は難しい。そのハードルをどう乗り越えるかを考えなければならない」と語る。

ある関係者はこう言う。「首長がトップセールスで企業誘致を行うなら、進み方は変わってくるのではないか」