内視鏡修理、高い技術 さいたま市の閑静な住宅街にある「富士フイルムメディカル大宮ベース」 月に数千本が運ばれる ユーザーと連携し故障の抑制へ

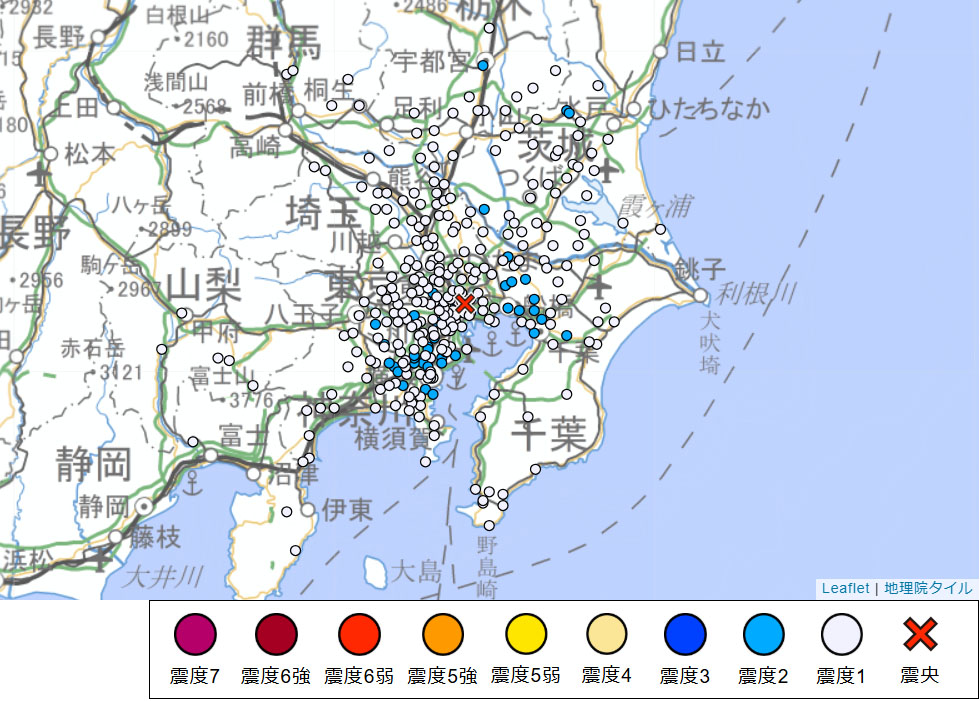

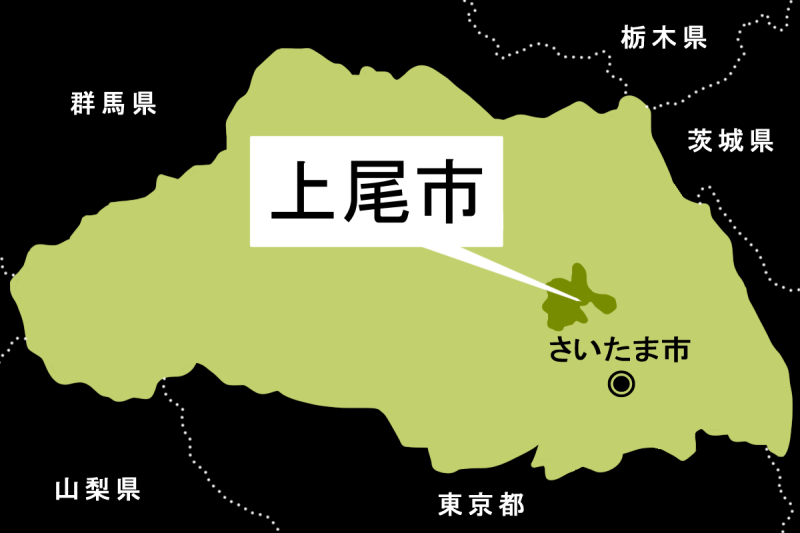

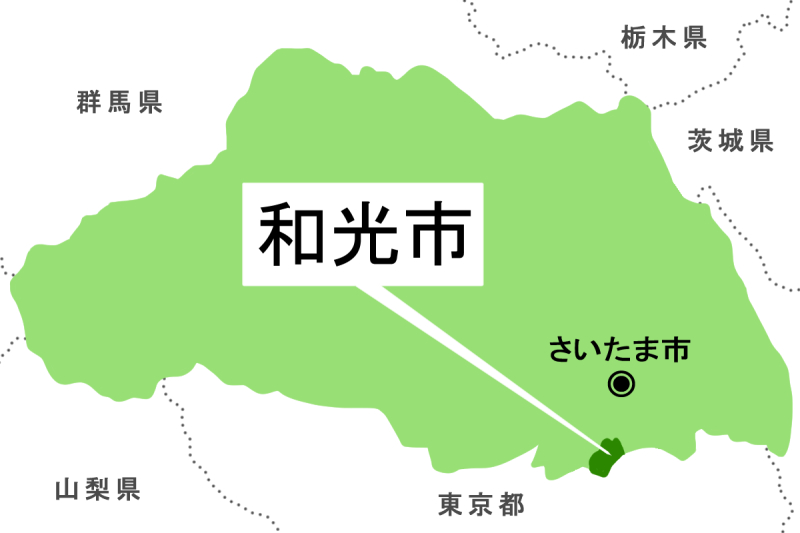

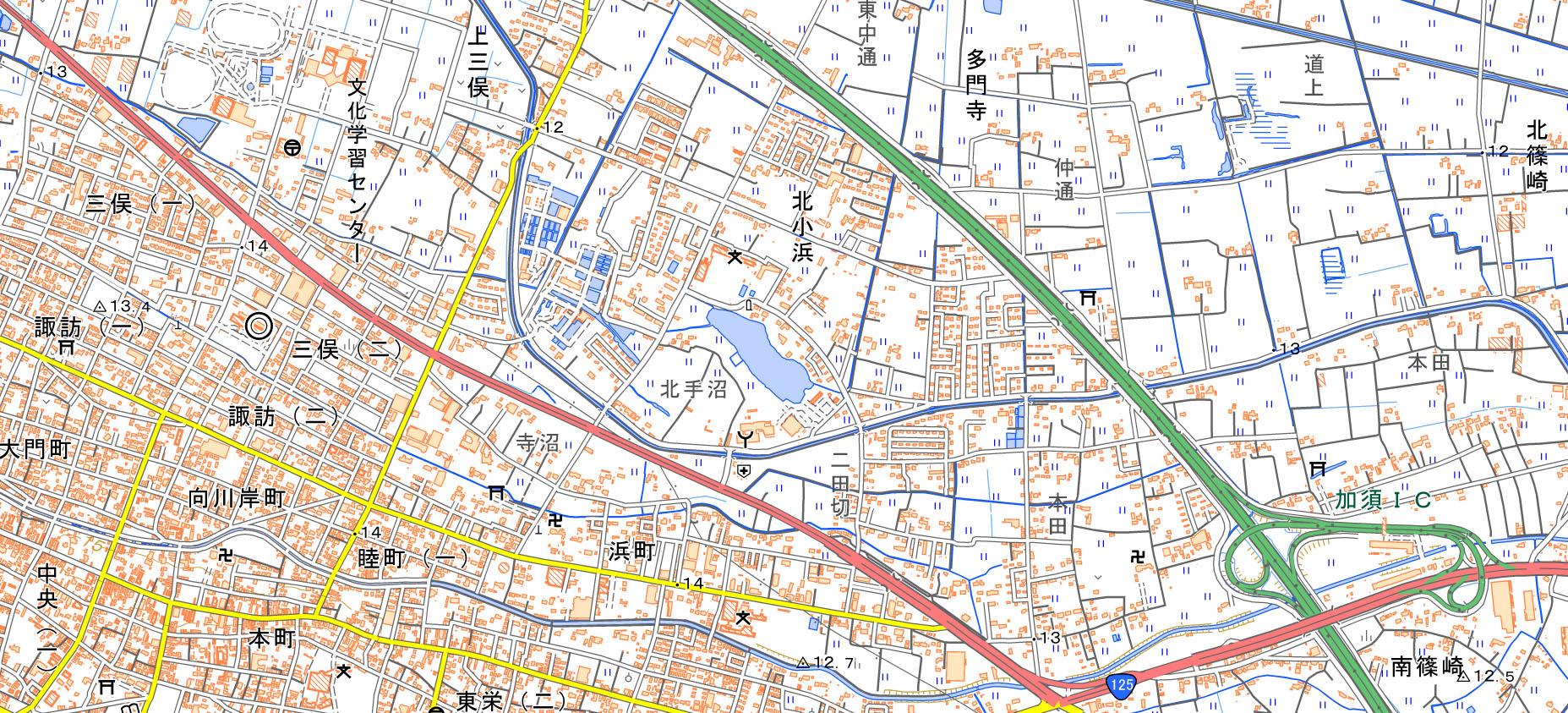

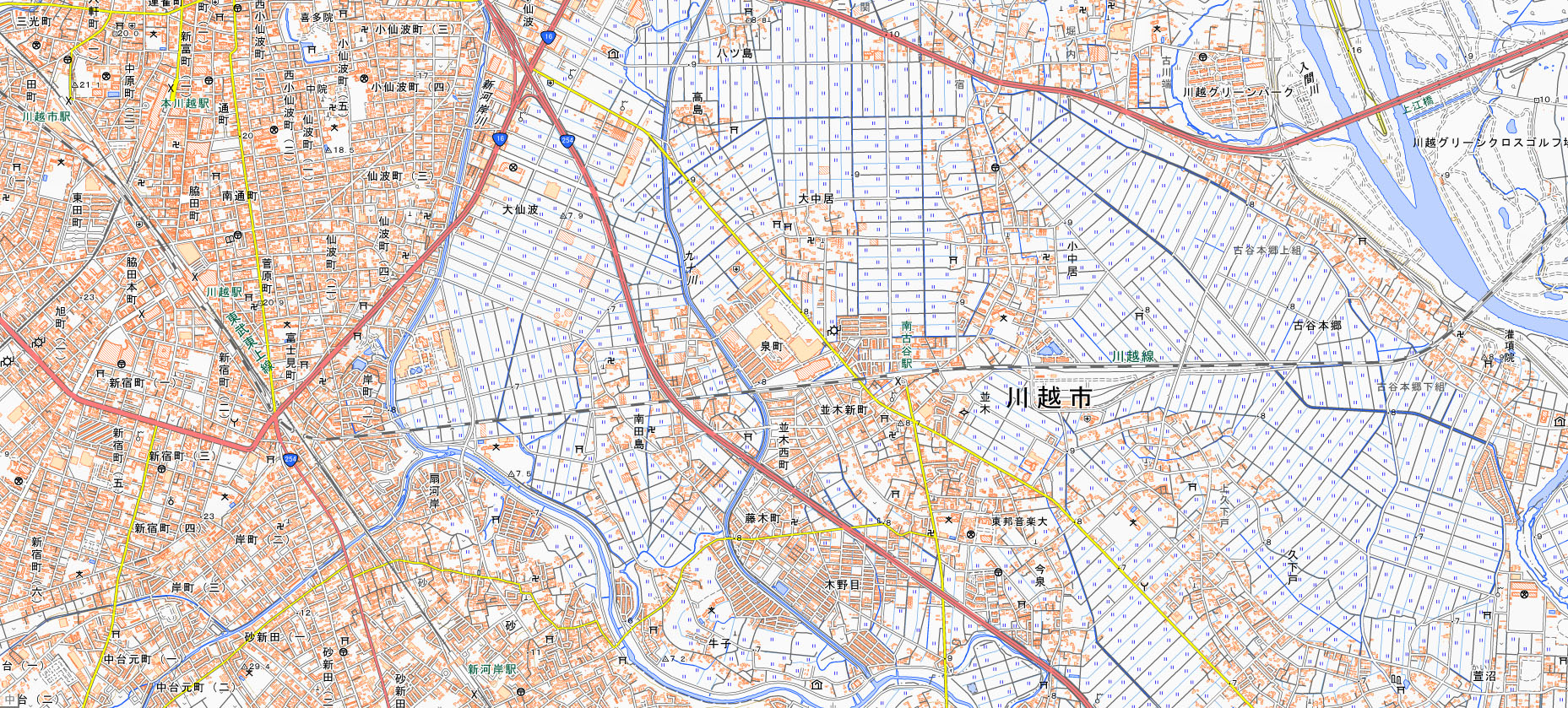

全国各地の医療現場へ貸し出される胃カメラや大腸カメラと呼ばれる内視鏡は、メンテナンスが欠かせない。さいたま市北区の閑静な住宅街にある富士フイルムメディカル内視鏡リペア&イノベーションセンターERIC大宮Base(ベース)には、月に数千本の内視鏡がメンテナンスのために運ばれてくる。

■大宮は拠点

旧大宮市時代、富士写真光機(フジノン)として内視鏡製造をスタートした。鼻から挿入する胃カメラを医師と連携して企画・開発し、世に出したことで知られる。2008年から順次統合され、内視鏡の開発拠点は、神奈川県の小田原に移転した。22年12月、国内内視鏡の修理拠点となって再出発したのが大宮ベース。リペア(修理、復旧)し、イノベーション(技術革新)するBase(基地)として、重要な役割を担う。

内視鏡は、医師が患者の体内に挿入したスコープを操作しながら体内の様子を観察し、その場で診断や処置をするシステム。特に医療用の軟性内視鏡は、高度な光学、製造技術が必要で、世界市場を国内メーカーが独占している。

■検査項目は100

病院やクリニックで検査に使用された内視鏡は、100項目近い検査基準に照らし合わせ、不具合や故障につながる予兆を見つけていく。内視鏡機器は検査ごとに洗浄、消毒が不可欠。その際に目に見えない小さな傷や穴などが発生してしまうことも多いという。そこで自動気密テスターを用いて空気の漏れを検出し穴が開いていないかを確認。さらに手作業でスコープの細部の漏れを探す。故障箇所があった場合は、顕微鏡を使って緻密な修理をしていく。技術者の一人は「(内視鏡は)精密機器なので、製品の機能を熟知していないと修理できない」と話す。

全てのスコープにRFIDと呼ばれる、電波を用いて情報を自動認識するICタグが付けられているため、どの工程にどの機材があるか一目瞭然。部品もRFIDによって効率良く在庫管理ができる。各工程への部品搬送もロボットやドローンが活躍。作業の進捗(しんちょく)状況や修理の優先度、納期などは中央モニターに表示され、作業者全員で共有する。

■販売台数は増加傾向

内視鏡の販売台数は年々増加。大宮ベースには医師、看護師をはじめとした医療関係者、技術者などが国内外から年間1700人も見学に訪れる。ミリ単位の作業を担う技術者は20~60代までの約30人で、それぞれが緻密で繊細な作業に取り組んでいる。外山和成センター長は「メーカーだけでなく、ユーザーである医療関係者に製品の機能を理解してもらうことが故障の抑制につながる。ユーザーと連携して良いものを作り、保守し続けていきたい」と話している。

問い合わせは、富士フイルムメディカル内視鏡リペア&イノベーションセンターERIC大宮Base(電話048・668・5903)へ。