「根本的な解決には至っていない」…引き続き下水の制限要請 埼玉・八潮の道路陥没 ポンプ車で排水作業を開始

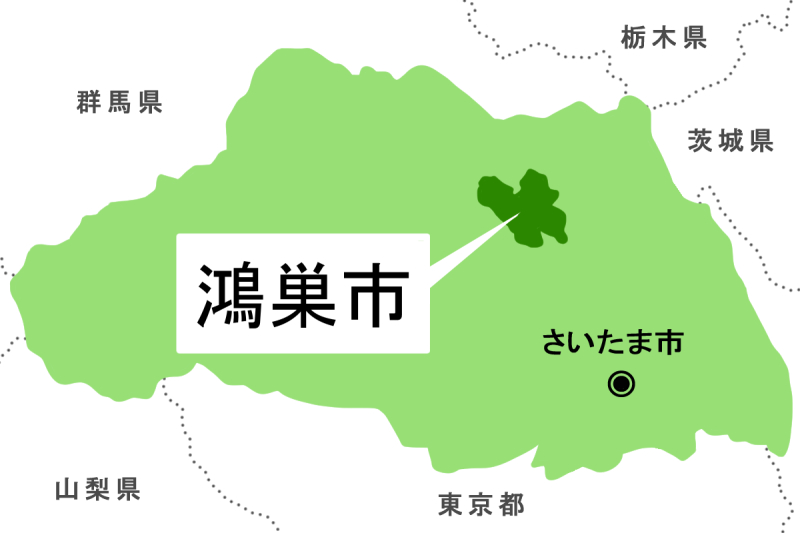

八潮市の県道交差点で道路が陥没しトラックが転落した事故で、県は2日、危機管理防災センター(さいたま市浦和区)で危機対策会議を開催し、対応方針などを議論した。

北田健夫下水道事業管理者によると、陥没現場周辺では1日夕方から2日午前0時ごろにかけて下水の水位が上昇したが、その後、2日午前11時まで水位は1時間当たり10~20センチずつ減少。最大約1・7メートル水位が下がった。現在は作業条件が改善し、スロープの強化やがれきの撤去、地盤改良などが進められている。

会議では国土交通省関東地方整備局の担当者が、今後の支援として(1)陥没箇所の水位低下を行うため、排水ポンプ車による排水作業を2日より開始した(2)舗装などが陥没部分にせり出した崩落の危険性が高い箇所の撤去作業を2日夜から実施―する予定であると説明した。

排水作業は陥没現場上流のマンホールから行う。ただ、下流の水位が陥没現場周辺と比較して低下していることから、下水管の下流部分に何らかの障害物が存在する可能性もあり、県では対策の検討を国交省や消防などと進めている。

会議で大野元裕知事は「12市町120万県民、事業者のご協力のおかげで、昨夜懸念された下水の流入水位は下がっているものの、根本的な解決には至っていない。引き続き洗濯や風呂の頻度を下げていただくなど、可能な範囲でご協力をお願いする」と述べた。

県は同日、八潮市の県八潮新都市建設事務所で、専門家らを集め、「復旧工法検討委員会」を開いた。

流域下水道管の破損が原因とされる道路陥没の復旧工法について、専門家が検討していく。委員のメンバーは東京都立大学都市環境学部砂金伸治教授、国交省国土技術政策総合研究所安田将広下水道研究室長、工事に関わる鹿島建設、大成建設それぞれの関東支店長らで構成する。