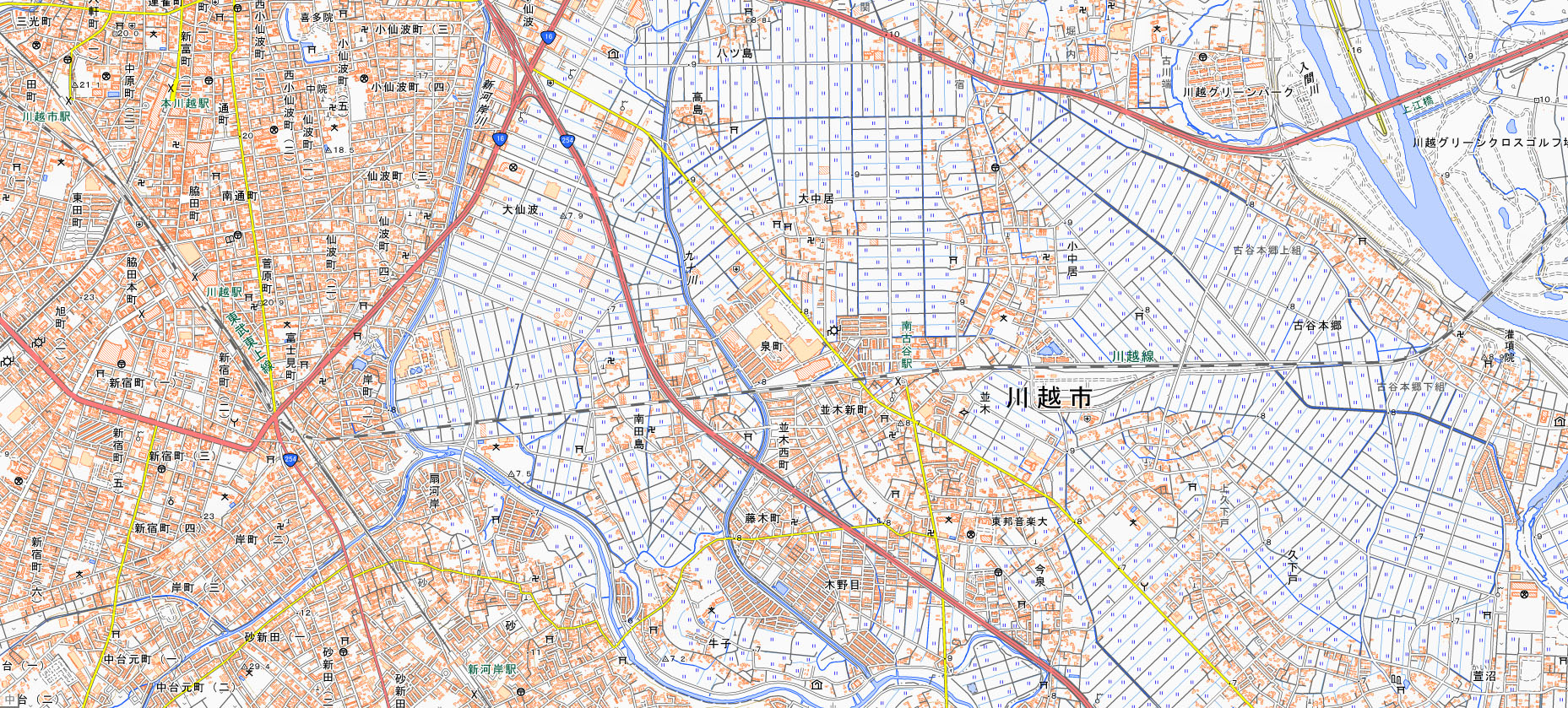

道路陥没…緊急輸送の幹線道路、ずっと通行止め ガスや通信も打撃 腐食の恐れが高い下水道管、全国に計3400キロメートル広がる 人口減で収入低下、職員も不足状態 AI導入のほかに解決策は

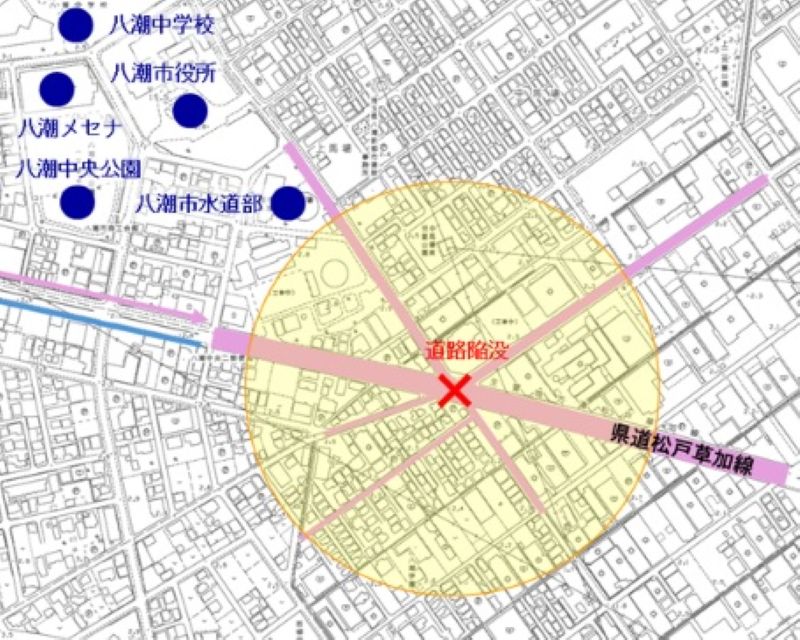

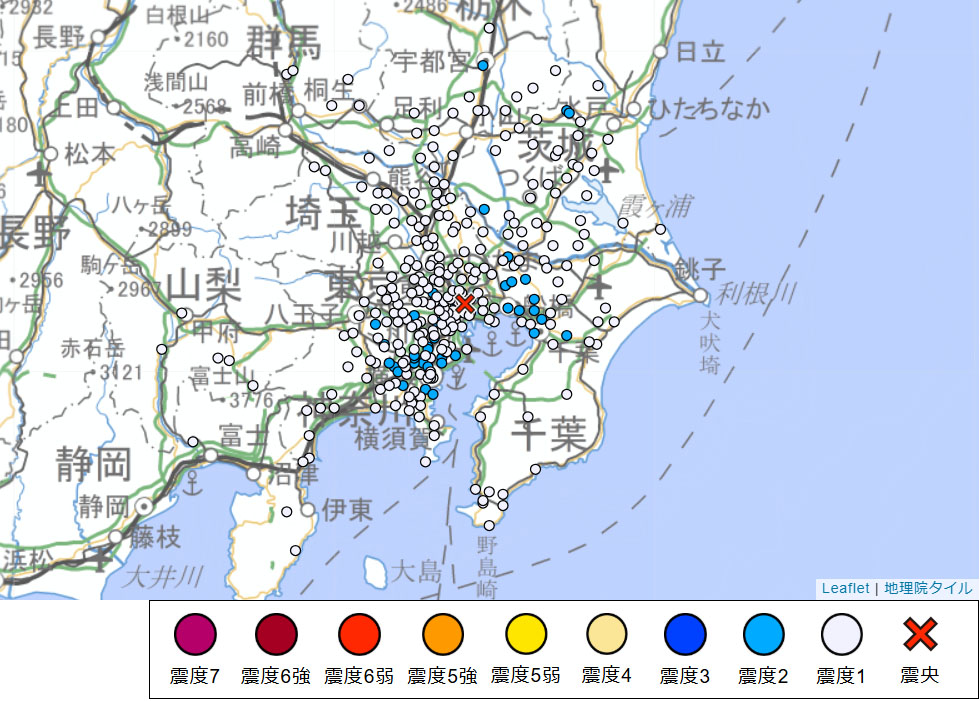

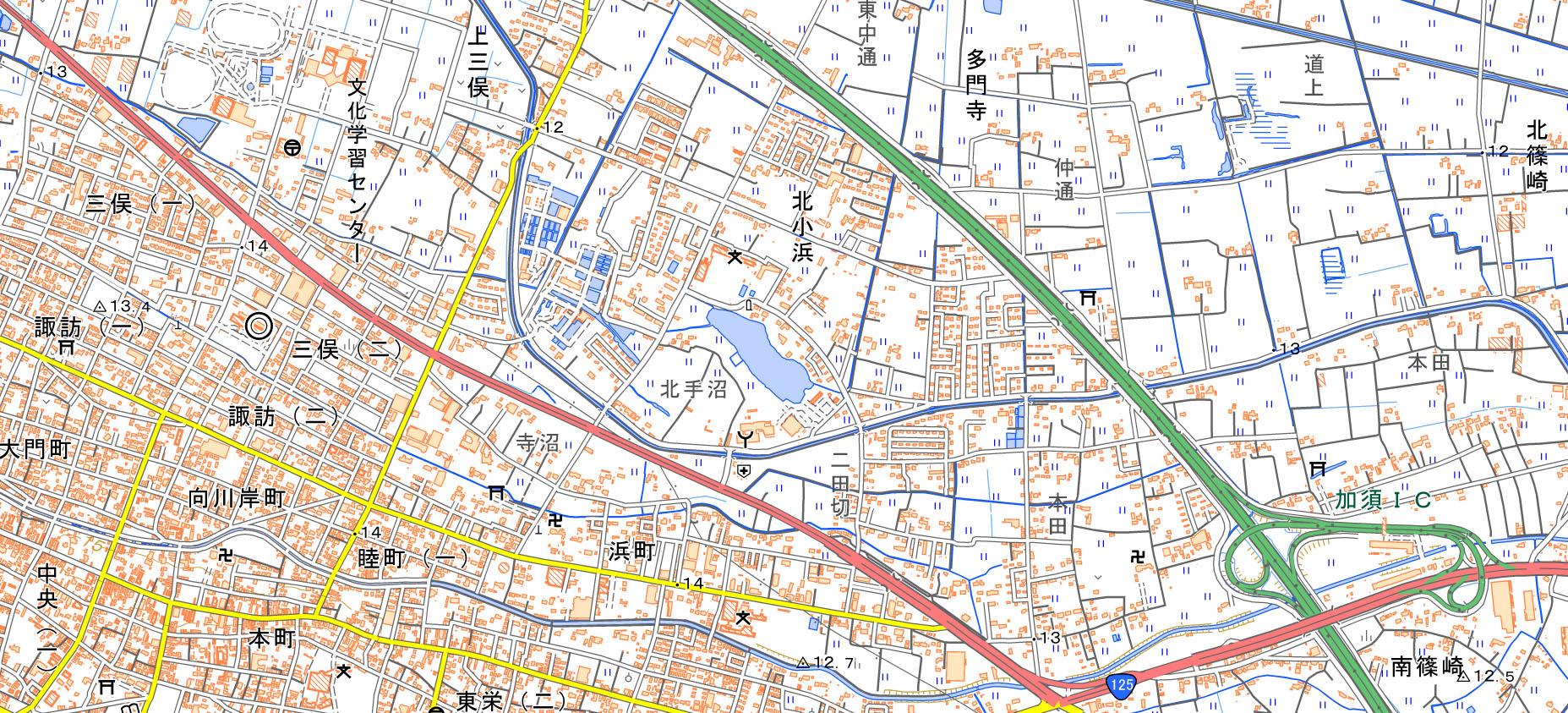

八潮市の県道で発生した陥没事故は4日で1週間を迎えた。現場では新たなスロープの造成などが行われ、トラックの男性運転手の救出を急いでいる。

■点検頻度を上げる必要あり

国の2023年度の「下水道管路メンテナンス年報」によると、高低差があるなど腐食の恐れの高い下水道管は全国で計約3400キロメートル。インフラ事業について国や自治体に助言を行うEYジャパン(東京都千代田区)の福田健一郎さんは「今後、特に大口径のものや今回のようにインパクトが大きいものについて、点検頻度を上げる必要がある」と指摘する。

ただ、人口減少に伴う下水道の使用料収入の低下や、自治体の下水道職員の不足などの課題は多い。福田さんは過去の劣化や事故のデータの人工知能(AI)による分析や、ロボットやドローンなどの新しい技術の導入による点検の省人化とともに、官民連携で取り組む「民間資金活用による社会資本整備(PFI)」を提案する。「上水道の事例だが、大阪市では昨年、8年間にわたる水道管更新工事を民間に一括で委託した。これまで行政が一つ一つ設計や発注を積み重ねていたが、民間に裁量を与えることでペースアップが期待できる」と言う。

事故を受けて、災害時には緊急輸送道路となる幹線道路が通行止めとなっているほか、ガスや通信サービスなど生活インフラに大きな影響が出た。また、埼玉県は塩素消毒で応急処理を行った汚水を中川に放流している。福田さんは「下水道インフラは水質を保全する機能を持つ公衆衛生の要。今回、近隣地域での下水道の使用制限が行われ、相当支障が及ぶことが改めて分かった」と話し、「排水の行き場がない状況で下水を制限せずに流すと、公衆衛生や河川水質への悪影響が懸念される」と、可能な範囲で市民の下水利用自粛協力の重要性を強調した。