「日本の下水道では一番大きい事故」復旧に数年必要か 運転手の男性の救助後の復旧 長い区間で下水道管が損傷の場合「2~3年かかる可能性」 埼玉県の復旧工法検討委

2025/02/08/10:01

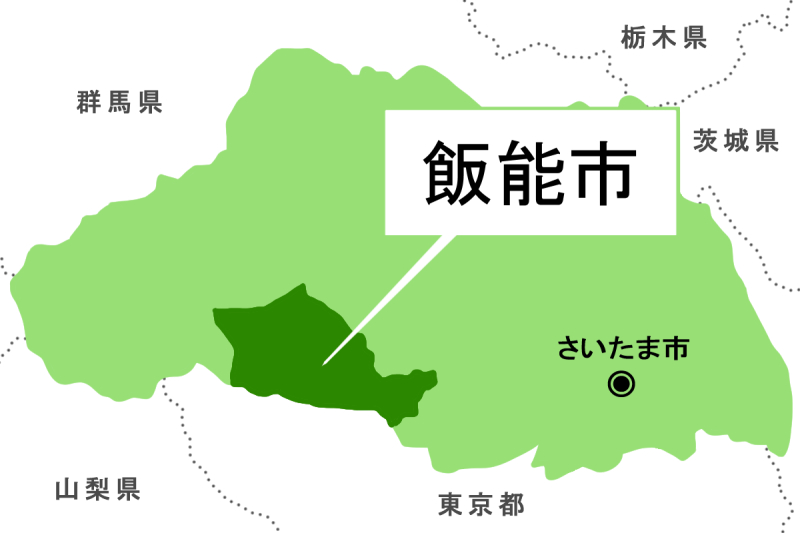

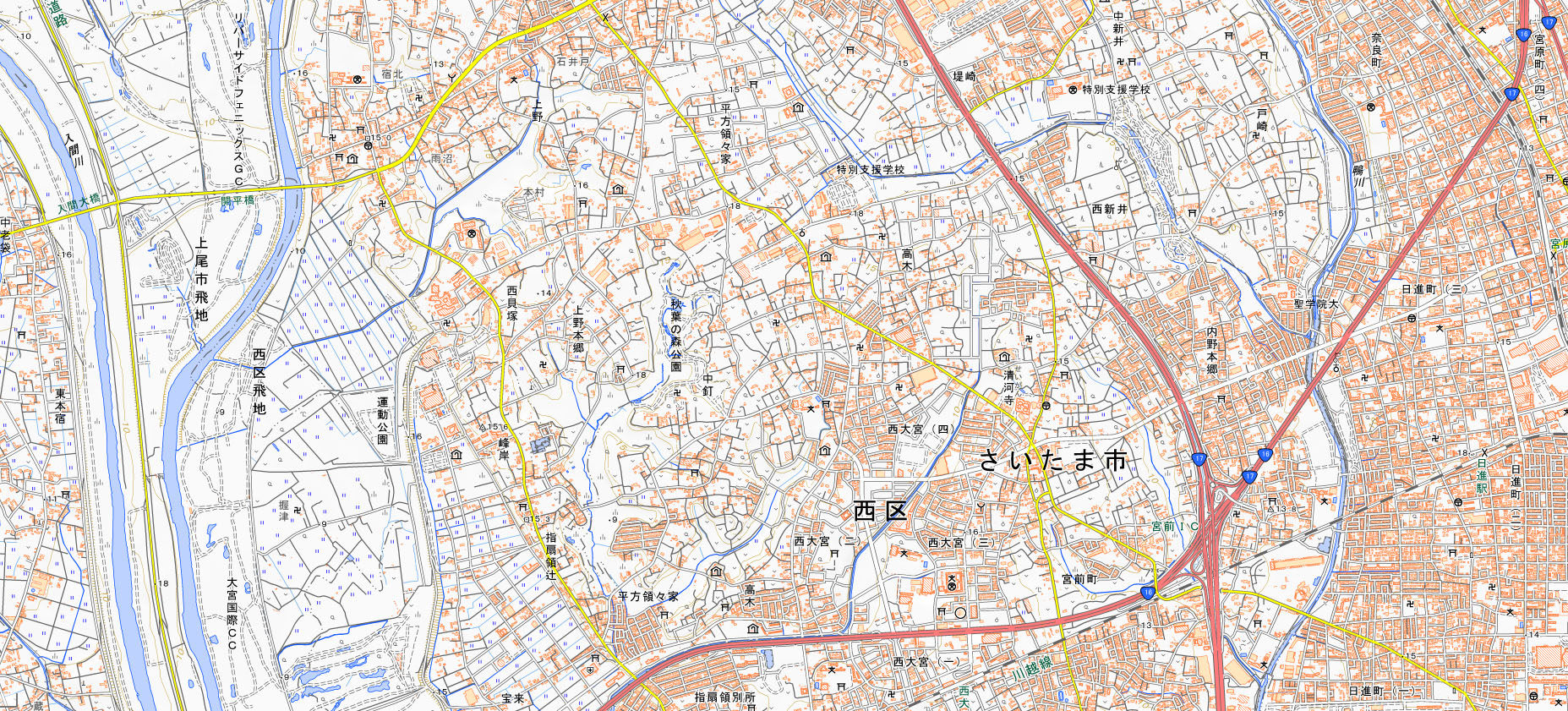

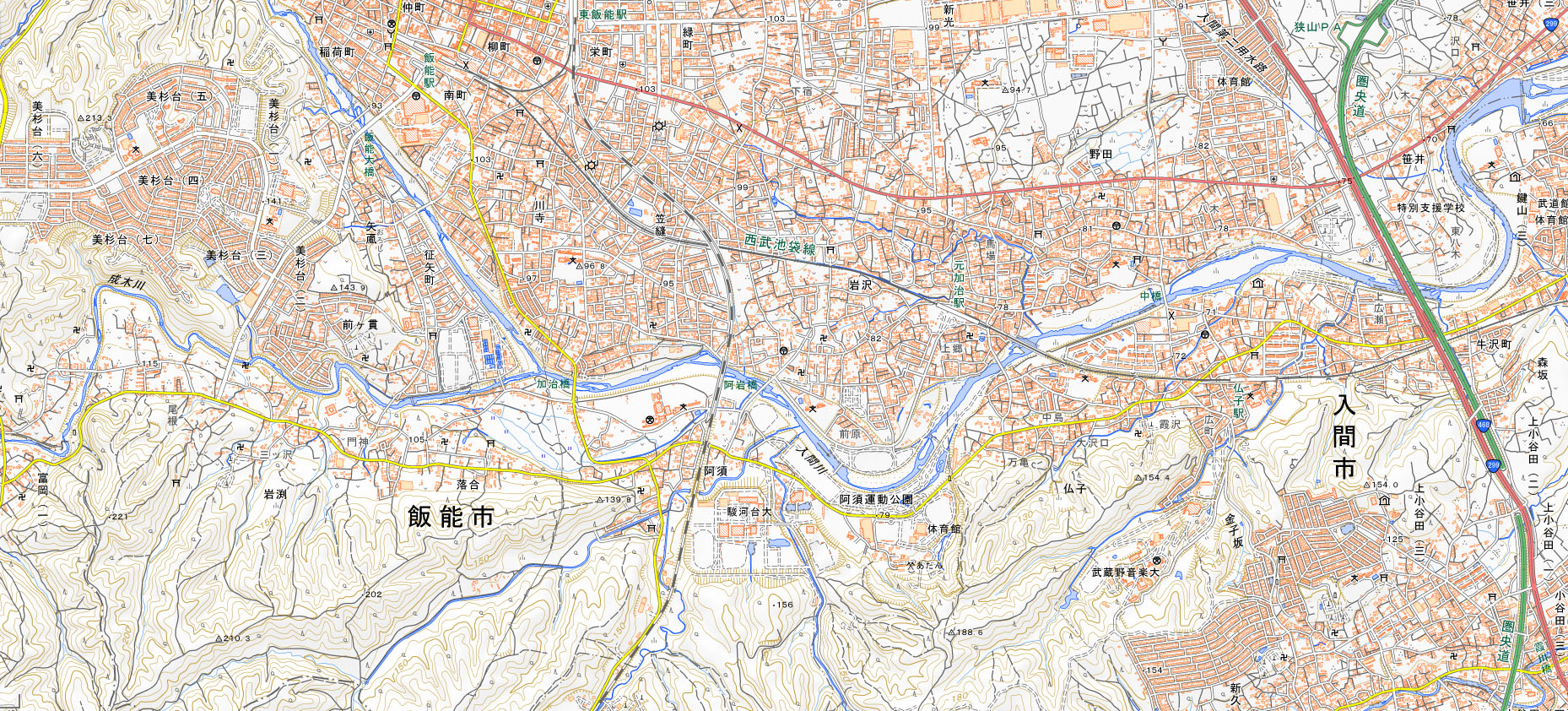

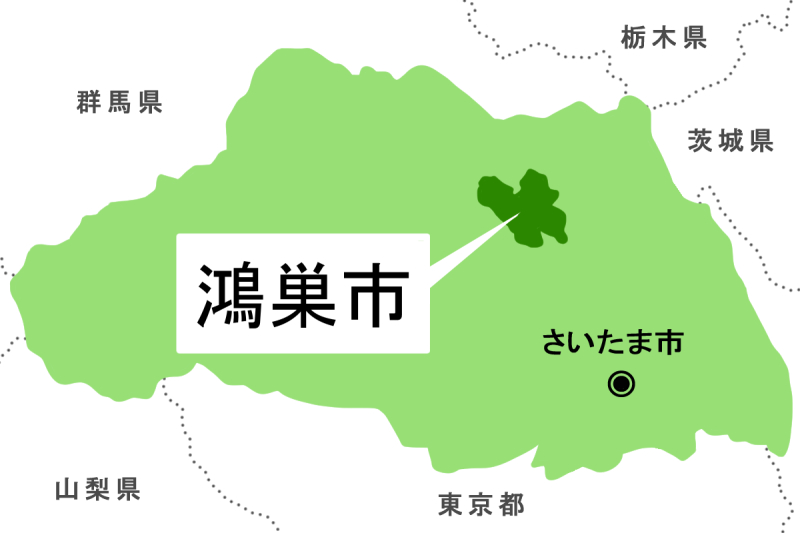

八潮市の県道陥没事故を巡り、県は復旧工法検討委員会を立ち上げ、転落したトラック運転手を救助した後の復旧に関する検討を始めた。委員長を務める日本大学生産工学部の森田弘昭教授(下水道工学)は完全復旧までに「長い区間で下水道管が損傷している場合、2~3年かかる可能性がある」との見方を示した。

同委員会は救助活動が完了後、がれきを除去した上で外側の状態を確認し、ドローンを使い下水道管内部の損傷状態を把握する予定という。現場を視察した森田教授は「日本の下水道では一番大きい事故。穴の深さや広さ、臭いから威圧感を受けた」と話し、「長時間かけてできた、陥没穴ではないか」と推察した。

下水道管の損傷が一部分にとどまる場合、下水道管の上部の交換や、雨水管やガス管の復旧、道路の舗装など1~2カ月で完了する可能性がある。一方、下水道管の腐食が広範囲に及ぶ場合、長い区間の管を取り換える必要があり、作業が数年に及ぶとみられる。

森田教授は事故が発生した要因について「付近(の地下)に特殊マンホールと呼ばれる空間があり、下水がかき回され硫化水素が出やすかった。また、地下10メートルと深かったため、すり鉢状の穴が拡大したのだろう」と分析。再発防止に向け、ドローンを使い下水道管内部を確認するなど、点検を拡充する必要性を強調した。