【シネマの花道(8)】「不在」から受け止める痛み 「リアル・ペイン」「関心領域」

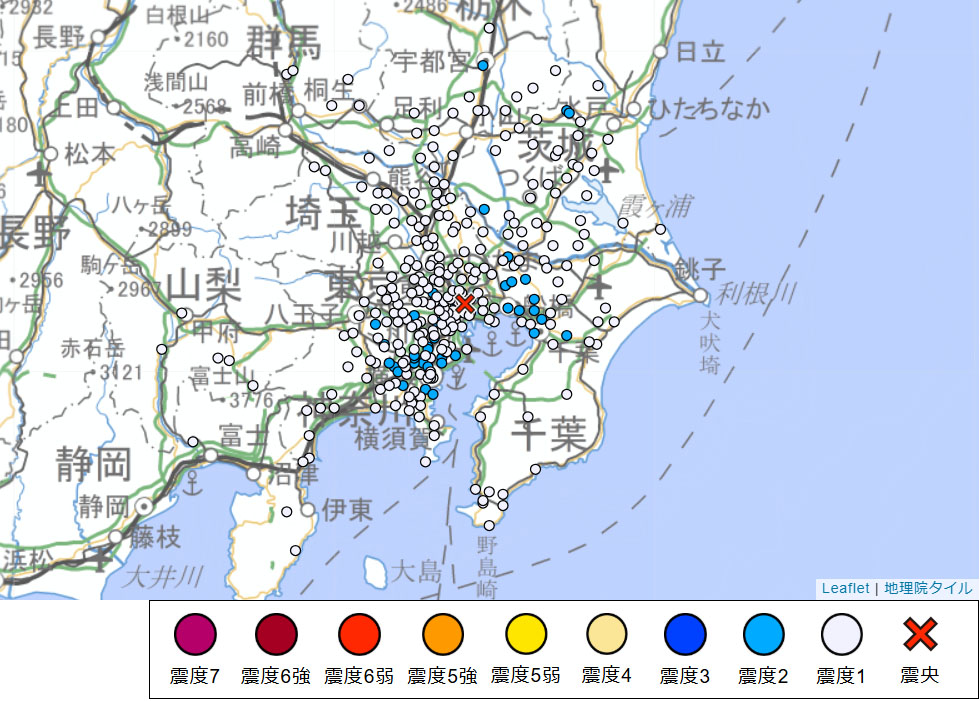

今年は第2次世界大戦の終結から80年。各地で周年のイベントや式典が催されており、アウシュビッツ強制収容所が解放された日に当たる1月27日には、ポーランド南部オシフィエンチムの収容所跡で追悼式典が開かれた。ドイツのシュタインマイヤー大統領は「私たちドイツ人は忘れない。記憶にも、責任にも終わりはない」と声明で強調したが、生存者の高齢化が進み、各地で紛争と分断は続く。

いかに記憶をつないでいくか。ナチス・ドイツによるユダヤ人大量虐殺(ホロコースト)を描いた映画は今も数多く作られており、さまざまな角度から人類史の惨劇を観客に提示する。「リアル・ペイン 心の旅」はその中でも一風変わったロードムービーとなっている。

米国に住むデビッド(ジェシー・アイゼンバーグ)とベンジー(キーラン・カルキン)はいとこ同士。兄弟同然に育った2人が、数年ぶりに顔を合わせる。ポーランド移民の祖母の遺言で、ポーランドのホロコースト遺跡を巡るツアーに参加し、祖母が暮らした家を訪れる予定だ。

ネット広告の仕事をしているデビッドと無職のベンジーは、性格も正反対。真面目一徹のデビッドに対し、ベンジーは陽気で自由奔放。ポーランド人蜂起の銅像前でツアー客を強引に巻き込んでポーズ写真を撮るなど、「面倒くさくて好きになれないが社交性が少しだけうらやましい友人」を絵に描いたよう。いるいる、そんなやつ。

そんなベンジーだが、感情の起伏が激しく繊細さも併せ持つ。かつてユダヤ人が列車に詰め込まれて運ばれた収容所への道のりを快適な1等車でたどっていることに激怒し、古いユダヤ人墓地の歴史を教科書的に説明するガイドに「ここに眠るのは人間だ」と憤慨する。遠い昔の犠牲者たちが現場に残した「記憶」に耐えられない繊細さが、ベンジーにはある。

ベンジーに振り回されながらスクリューボールコメディーのように旅の物語は進むが、ツアーのハイライトとなるマイダネク(ルブリン強制収容所)は一転して重い。それまで軽快に交わされていた言葉は失われ、一行はガス室、焼却炉と、悲劇の痕跡が残るがらんとした空間を巡る。

ホロコーストの惨劇を直接描いているわけではない。だが、その「不在」が今を生きる人に痛みを感じさせる。ベンジーもデビッドも、ほかのツアー客もわれわれ観客も、心のどこかに古傷や悩みを抱えており、それが時を超えて共鳴し合う。痛みを分かち合うというのは、そういうことかもしれない。監督・脚本も務めたアイゼンバーグの、重厚さと軽妙さ、歴史と現在を違和感なく融合させた演出が見事。

アウシュビッツを題材にした映画で記憶に新しいのは、ジョナサン・グレイザー監督の「関心領域」だ。だが描かれるのは、ナチスの冷酷な残虐行為やユダヤ人の悲劇的運命そのものではなく、ある一家の平凡な日常。ホロコーストを逆の視点から捉え、カンヌ国際映画祭グランプリと米アカデミー賞国際長編映画賞を受賞した。

冒頭からしばらく真っ暗な画面が続き、不協和音が聞こえてくる。不穏な思いを抱かせるのに十分な数分間の後、画面は川辺でピクニックに興じる一家の姿を映し出す。アウシュビッツ収容所のルドルフ・ヘス所長の家族である。

彼らは収容所と壁一枚を隔てた邸宅に住んでいる。広々とした屋敷は瀟洒で、緑あふれる庭にはプールもある。ガーデニングが趣味の妻、楽しげにはしゃぐ子どもたち。ありふれた上流階級の平和な日々がつづられるが、壁の向こうの煙突からは煙がたなびき、時折悲鳴のような声が聞こえてくる。収容所の内部が写ることはなく、中で何が行われているかを一家が気にすることはない。

人類史上まれに見る虐殺現場の隣にいても、それが見えなければ無関心でいられる。カメラはごく普通の暮らしを送るヘス一家を客観的に映しながら、それを見ている観客にも「あなたたちも同じではないのか」と問いかけている。収容所と邸宅も、過去と現在も、地続きである。

あらゆることはつながっていて、自分も無関係ではないと意識するかどうかは当人次第だということを、この2本の映画は「見せないことで見せる」という手法で伝えている。(加藤義久・共同通信記者)

かとう・よしひさ 文化部で映画や文芸の担当をしました。毎年多くのナチス関連映画がつくられています。誰もが知る題材だけに、どのような視点で描くかが作り手の腕の見せどころかもしれません。日本でも世代を超えて観客に響く戦争や原爆の映画をつくり続けてほしいものです。