古里離れても米作り一貫 原発事故で福島から避難 山田さん父子 風土異なる埼玉で再起 「震災がなければ、家族がバラバラにならなかったかも」

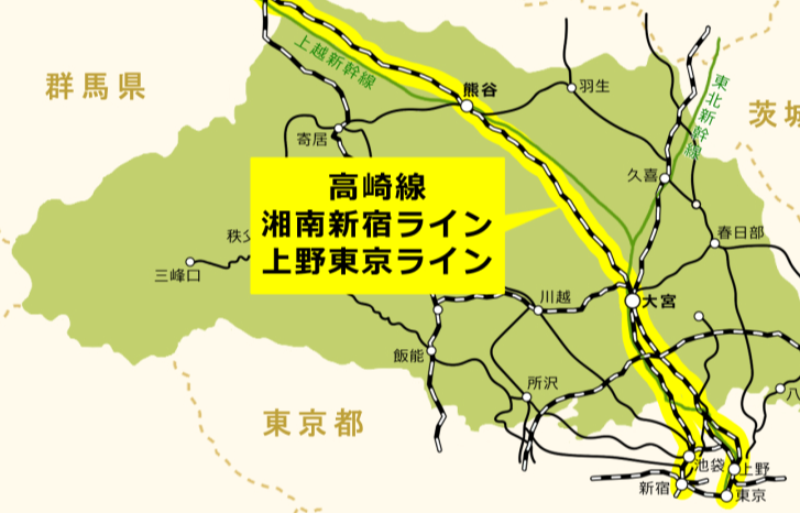

東日本大震災に伴う東京電力福島第1原発事故で古里を追われても、遠く離れた埼玉の地で代々営んできた農業を続ける父子がいる。福島県双葉町から羽生市に避難している山田和男さん(69)と、さいたま市岩槻区に住む長男和彦さん(30)だ。震災の発生から11日で14年。一変した生活にあって、米作りは唯一貫いたよりどころだった。

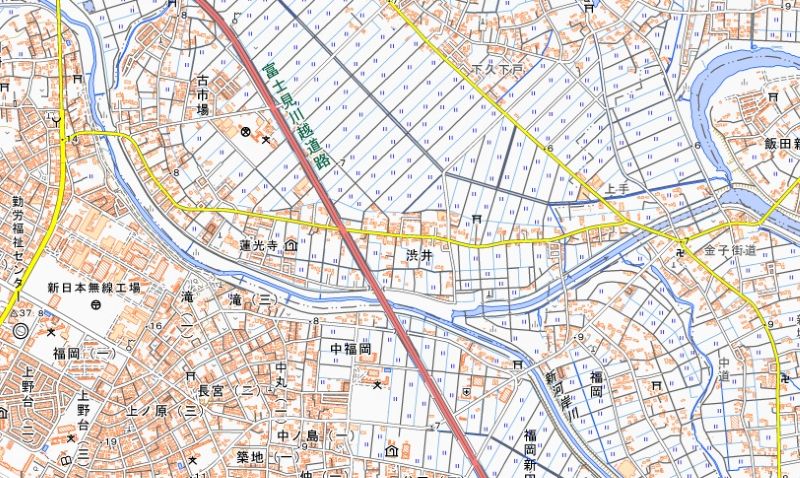

3月初旬の水田は、静かだ。黄土色に干上がった土地がどこまでも広がり、乾いた季節風が北に望む利根川の堤防を越えて容赦なく吹き付ける。羽生市内の田んぼに水が張られ、田植えが行われるのは4月下旬ごろ。「今さら会社勤めはできねぇし、自分がやれるのは農家だけだよ」。つぶやく和男さんの瞳は、憂いのベールをまとっているかのようだ。父子は現在、同市のほか幸手市や加須市で計約15ヘクタールの水田を耕作する。

■事故を逃れ埼玉へ

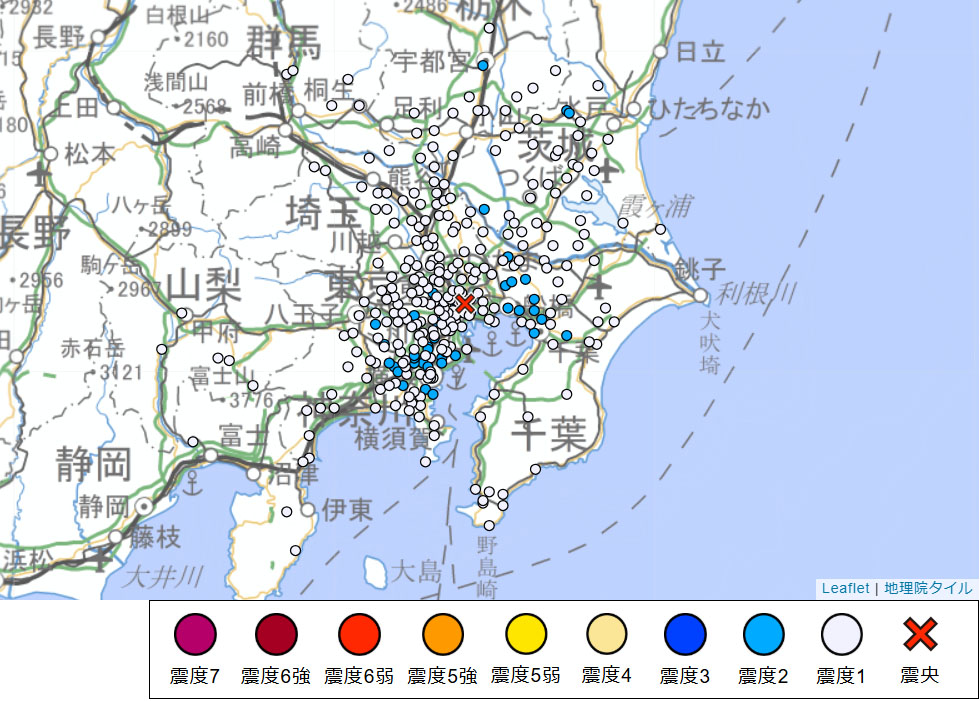

山田家は少なくとも、双葉町で江戸時代から続く農家だったという。自宅は福島第1原発の西4キロほどの山田地区。今も帰還困難区域に指定されているエリアだ。和男さんは一時期、花の栽培も行ったことがあったが、震災発生時は約25ヘクタールの水田を作付けする専業の米農家だった。

2011年3月11日当時、和男さんは妻好子さん(65)、次女香織さん(31)、和彦さんとの4人暮らし。長女照美さん(33)は、東京都内で学生生活を送っていた。地震が襲った時、4人は江戸期に建てた自宅に居たが、和男さんは「2メートルぐらい動いているような半端じゃない横揺れだった」と振り返る。建物はゆがんだものの全員無事で、津波も到達せずに済んだ。

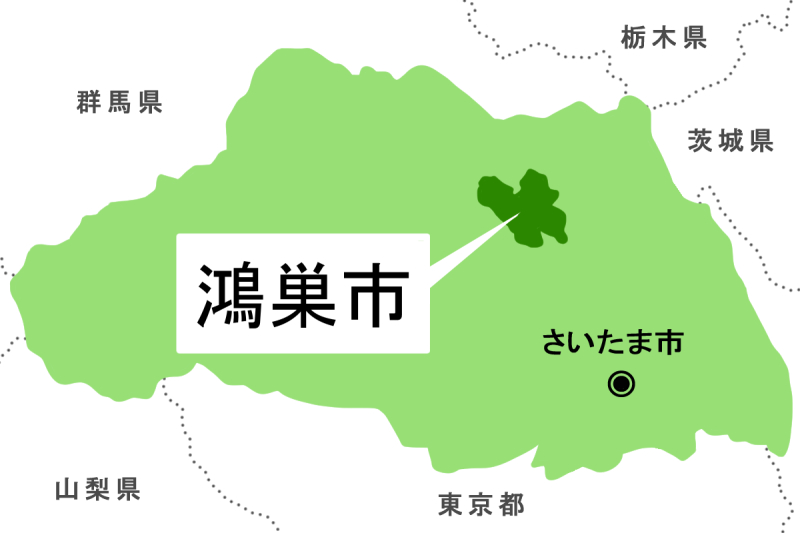

ところが翌12日朝、1号機の圧力上昇を受け、政府は原発から半径10キロ圏内の住民に避難を指示。防災行政無線で事態を知った一家は、車2台に分乗して同県田村市の親類宅に向かった。だが、そこも安全ではなくなると、14日に神奈川県寒川町に住む和男さんの姉宅へ移動。その後、町民が役場機能ごと避難した加須市の旧県立騎西高校で2週間ほど過ごすなどし、4月中旬には鴻巣市内の県営住宅に入居することができた。

「3食弁当の生活には耐えられなかった。子どもたちの学校のこともあったし」と和男さん。高校3年生となった香織さん、同2年生に進級した和彦さんは、県内の県立高校への編入が決まった。

■家族がバラバラに

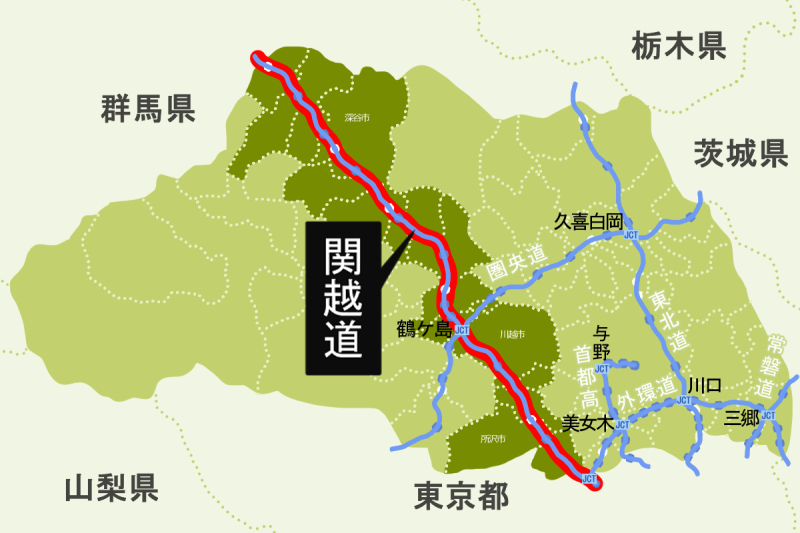

和男さんは、県営住宅近くの生花店でアルバイトを始める。だが、「俺のいる場所じゃないな、と感じてしまったんだ。学校を出てから、一日も勤め人をしたことがなかったからねぇ」と、避難先で再び就農を模索。当時、放棄地が増えていた羽生市内で耕作者を募集していると知り、約1年後の12年春から2ヘクタールの水田で米作りを再開した。家族は上尾市に引っ越し、和男さん単身で羽生市に移住。13年からは、現在も暮らしている空き家に転居する。

気候風土の異なる土地での再起。和男さんは「埼玉は暑い。特に夏の暑さは、双葉とは全く違う」と戸惑った。それでも、古里で取り組んできたのと同様、農薬や化学肥料をなるべく使用しない栽培にこだわる。現在、照美さんは東京都内、香織さんは神奈川県内に居て、好子さんも上尾市で生活。和男さんは「震災がなければ、家族がバラバラにならなかったかもしれないねぇ」と寂しそうだ。

双葉町の自宅は、片付けがほとんどできておらず、着の身着のまま避難した頃の状態で放置されているという。東京電力に対する賠償請求も、まだ完了していない。

■一人息子が後継ぐ

それでも、心強い後継ぎ候補が名乗り出た。農業はしないと言っていた一人息子の和彦さんが、23年から本格的に携わり始めたのだ。編入した高校の同級生と卒業後に結婚し、3人の子どもに恵まれた和彦さんは、会社員を辞めて就農。「男は自分だけだから、一緒にやろうと思うようになった」と言う。和男さんは「俺だけだったら、そろそろ耕作面積を減らしていこうと考えていた」と喜ぶ。

同年4月、和男さんが社長、和彦さんが取締役となって株式会社の「山田農園」を設立。24年には、和男さんが借りる空き家を購入した。

故郷の農家仲間のうち、避難先で営農を続けているのは10人ほどしかいない。多くが高齢となって引退したり、亡くなったりした。和男さんは双葉町の農業委員に就任し、毎月町で開かれる委員会に出席している。「再び耕作が許可されるかもしれない将来のため、営農を再開できた地域の例も参考にしたい」と、残された者の役割を自覚する。和彦さんは「町で暮らしたことのない妻や子どもたちは、戻れるようになっても双葉に行くことは反対するだろう。でも、自分は町の知り合いや農地を生かして何かできたらと思う」と展望した。