埼玉でシラスウナギの生産成功 人工海水を用いて国内初 武州ガスの水産研究所 ウナギの食文化を守ろうと地域貢献の一環として2022年から養殖に着手 将来的には、県内で完結する安定的な完全養殖を 課題は

2025/04/11/10:43

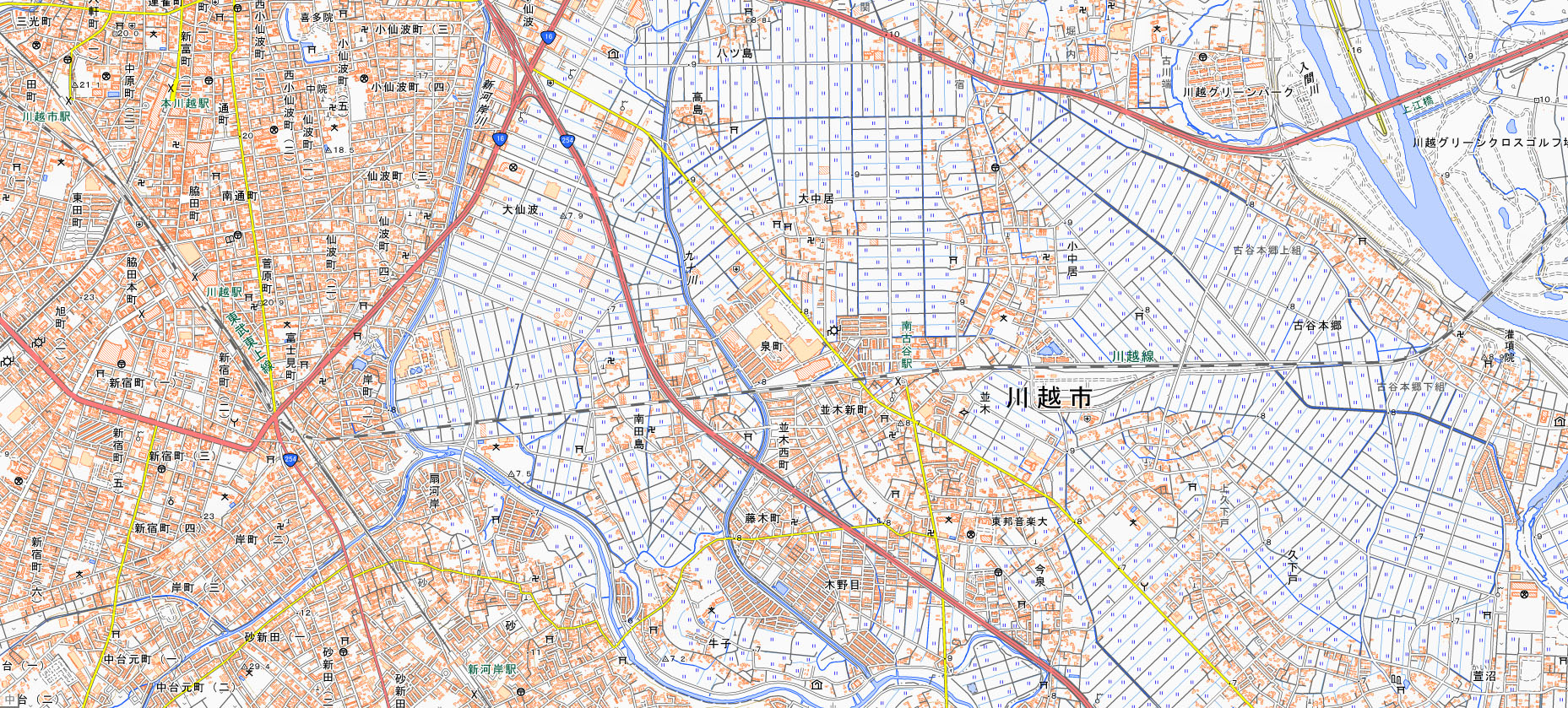

武州ガス(本社・川越市)は、東松山市にある同社の水産研究所で、ふ化間もない仔魚(しぎょ)「レプトセファルス」からウナギの稚魚「シラスウナギ」への変態に成功した。人工海水を用いたシラスウナギの生産は国内初。将来的には、県内で完結する安定的な完全養殖を実現し、新たな名産にすることを目指す。

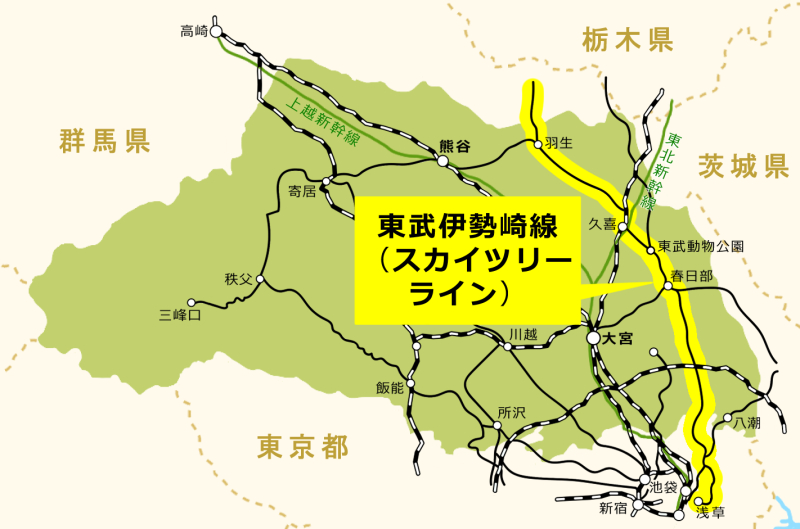

同社は、本社のある川越に根付くウナギの食文化を守ろうと、地域貢献の一環として2022年8月から養殖に着手。人の手で生産したシラスウナギから成長したウナギを親として次の世代を作出する完全養殖を目指し、24年から国立水産研究・教育機構と共同研究契約を結んだ。

ウナギの成長過程では、卵からふ化し、外部の餌を食べるようになった「レプトセファルス」から、シラスウナギへの変態が一番難しく、完全養殖の壁となっている。レプトセファルスからシラスウナギへの変態には海水が必要で、国立水産研究・教育機構が開発してきたシステムでは自然海水を利用することを前提としている。

同機構の担当者は、「人工海水を用いた変態の事例は武州ガスが初めて。コストの課題はあるが、自然海水を取得できない内陸地でも生産可能になれば、生産エリアの拡大が期待できる」と説明した。

新事業ユニット長付新事業企画チームマネージャーの大河原宏真さんは、「ガスでお世話になっている皆さまに、食文化でも恩返しするための新事業」と話す。養殖が地産地消につながると強調した上で、「武州うなぎは商標登録しており、今後味にも特色を出していきたい。完全養殖に向けた励みになるので、今販売している一般養殖のウナギも食べていただきたい」と呼びかけた。