瀬戸際の地域医療 優先すべき方策は「インフラ整備」か「広域病院建設」か 秩父市長選の争点【上】

任期満了に伴う秩父市長選は13日に告示される。立候補を表明しているのは、再選を目指す現職の北堀篤氏(74)と、市議で新人の清野和彦氏(41)で、現新一騎打ちの公算が大きい。山間地域を中心に少子高齢化が進み、さまざまな地域課題が山積する中、両氏は「地域医療体制の確保」を喫緊の課題に挙げている。市民の安心・安全な医療提供を実践するため、優先すべき方策は「インフラ整備」か「広域病院建設」か。選挙戦はそれぞれの主張に注目が集まる。

■2次救急、2病院で維持

秩父地域7病院で構成する秩父医療圏は、医療提供体制の課題と医療従事者の不足が深刻化している。

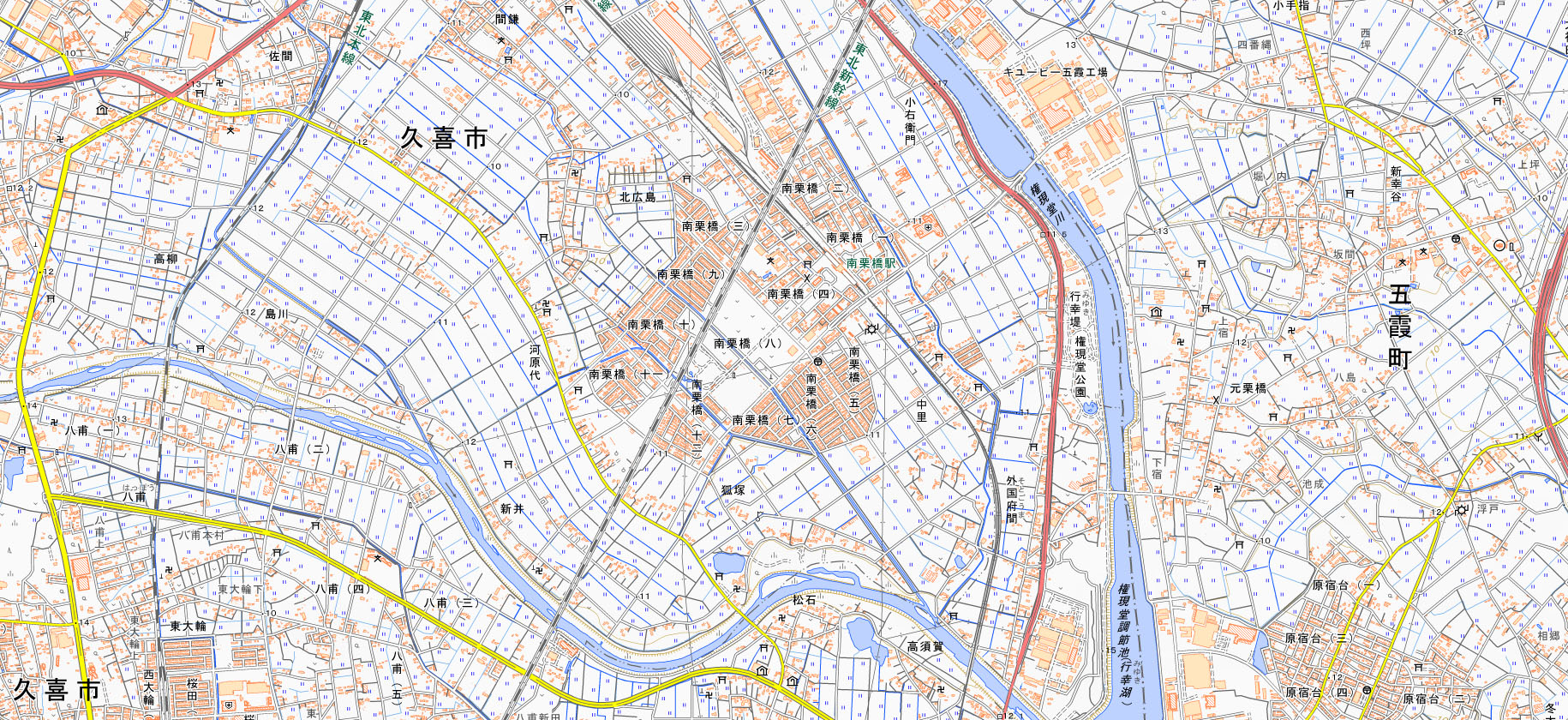

市によると、秩父医療圏は既存病床数が基準病床数を超える「病床過剰地域」に該当するが、高度急性期病床や回復期病床は今後不足する見込み。入院患者は県北部や西部、川越比企医療圏を中心に1日400人ほど流出しており、秩父医療圏内の入院需要は今年以降、減少することが推測されている。

市内にある秩父病院は、慢性的な医師不足により、夜間の重症患者を曜日交代で受け入れる「2次救急輪番制」を離脱した。4月からは市立病院と、皆野町にある皆野病院の2病院で輪番制を維持している。秩父医療圏は今後、限られた資源で医療需要に対応するため、各医療機関の機能の明確化、分化、連携が求められている。

市は現在、老朽化が進む市立病院の建て替え計画を進めている。3月に公表した「市立病院建設基本構想」によると、新病院の整備は4月以降に基本計画を策定し、2027年度から設計、工事発注、施工を進め、31年度末ごろの開院を予定している。建設候補地は基本計画の段階で協議、決定する方針。

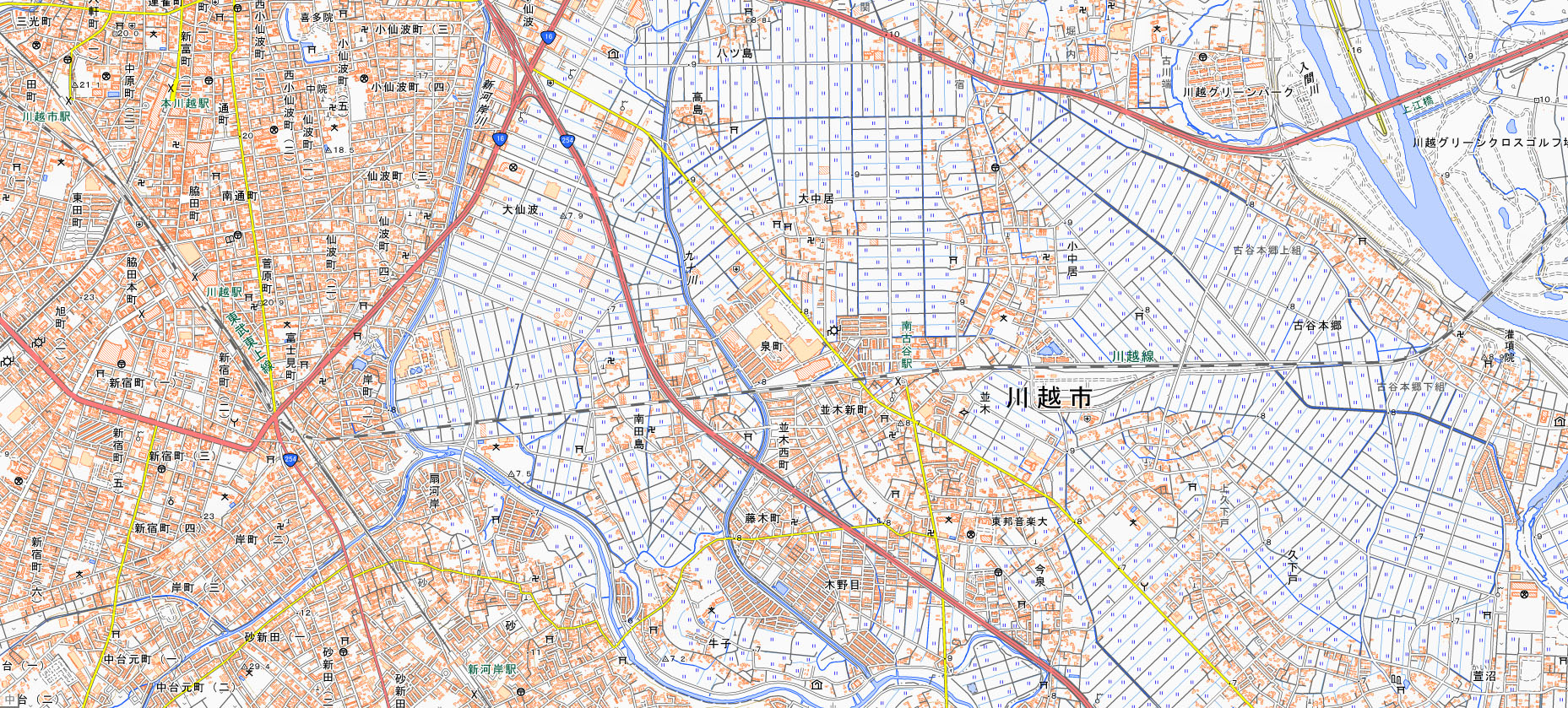

北堀氏は「地方の病院には高度医療を求めるものの限界があり、夜間救急が2病院になることで、全ての患者を受け入れる体制がより厳しくなる」と説明。県西部の埼玉医科大学病院や小川赤十字病院などへの緊急搬送にかかる時間短縮を図るため、秩父地域と関越自動車道嵐山小川インターチェンジを結ぶ「定峰峠トンネル」の早期事業化を重点施策に挙げている。

清野氏は「地域内の医療法人や医師会、薬剤師会などとさらなる連携強化を図り、地域の中で救急医療が受けられる環境を守っていく」と強調。市単独ではない、広域病院の建設を進め、ヘリポートの完備やバスターミナル併設などで、秩父地域どこからでもたどり着ける、医療・福祉・保険などを組み合わせた施設づくりを政策に掲げる。

市街地から10キロ以上離れた山間地で暮らす80代女性は「市内の病院は、夜間に緊急手術をできる体制が整ってないことは以前から知っているが、市立病院に行くのにも1時間かかってしまうので、市外の病院に連れていかれるのは不安」と話す。

市内の医療機関で働く男性医師は「現時点で秩父地域の医療従事者が不足しているので、郡市内で広域化を進めても医師不足解消にはつながらない。地域外の医師に就いてもらうための環境づくりが必要」と指摘した。