活性化の鍵は若者 地域参画へ環境整備必要 「若者にとっては、関わりのない別世界のように感じた」 秩父市長選の争点【下】

任期満了に伴う埼玉県の秩父市長選は13日に告示される。立候補を表明しているのは、再選を目指す現職の北堀篤氏(74)と、市議で新人の清野和彦氏(41)で、現新一騎打ちの公算が大きい。山間地域を中心に少子高齢化が進み、さまざまな地域課題が山積する中、両氏は「地域医療体制の確保」を喫緊の課題に挙げている。市民の安心・安全な医療提供を実践するため、優先すべき方策は「インフラ整備」か「広域病院建設」か。選挙戦はそれぞれの主張に注目が集まる。

「街頭演説を聞く若者の姿は、ほとんど見かけない。高齢層の方が選挙に関心が高いので、若者の投票率が上がることで、候補者は若者向けの政策を充実させるようになり、市の将来も変わってくるのではないか」と、秩父市の60代女性は話す。

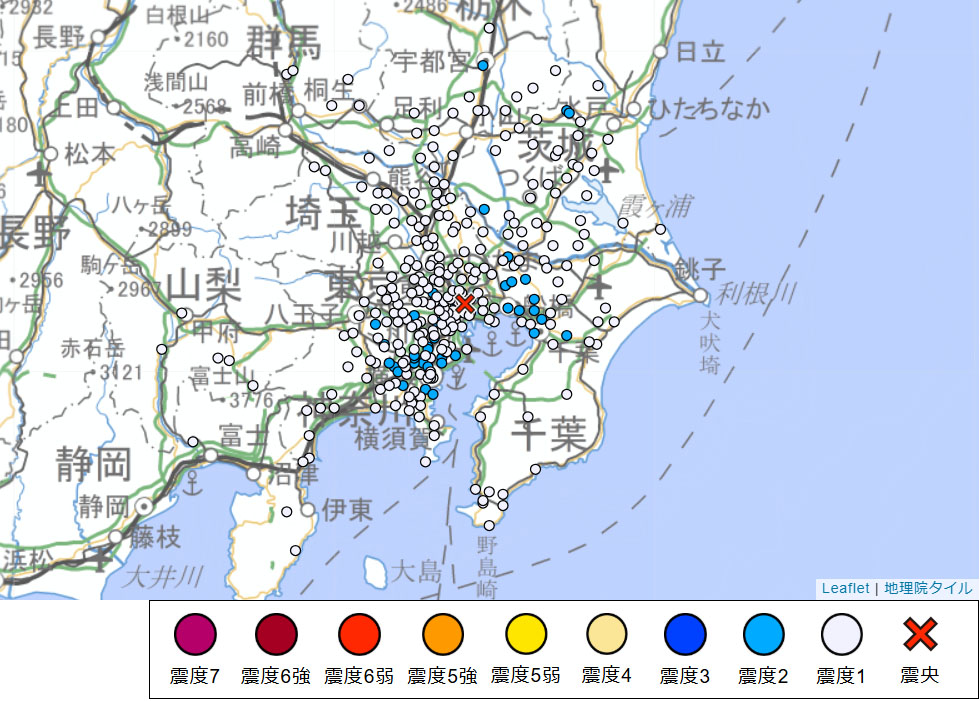

同市選管によると、2021年4月の前回市長選の年代別投票率は、18~19歳=約35%、20代=30%、30代=39%、40代=46%、50代=53%、60代=61%、70代=63%、80歳以上=44%で、20代が最も低く、70代が高い。22年4月の市議選、24年10月の衆院小選挙区選でも20代が最も低く、70代が特に高かった。

若者たちに選挙に関心を持ってもらおうと、市は、成人式での啓発パンフレット配布や、実際の選挙で使用している投票箱と記載台を中学校などに貸し出し、模擬選挙を体験してもらう取り組みを進めているが、若年層の投票率は依然、低水準が続いている。

同市出身の20代男子大学生は「前回の市長選は何となく投票したが、若者にとっては、関わりのない別世界のように感じた」と打ち明ける。市内の児童数は年々減少し、子どもの頃に親しんだ街並みや自然環境の変化は肌で感じている。男子大学生は「何かしらの形で地域貢献したいという気持ちはあるが、選挙の話になると、『どっち派』という見方をされてしまい、自分たちが関わってはいけない雰囲気が出てしまっている」と語った。

同市から都内の大学に通う男性(22)は現在、就職活動中だが、「地元企業への就職は望んでいない。子どもの頃から、秩父には魅力的な企業が少ないという印象が強かった」と話す。男性は在学中に地元仲間と協力し、地域活性化イベントの企画を同市内で進めてきたが、「資金面や会場提供に関して、気軽に相談できる市の窓口がなく、開催まで多くの壁にぶつかった」と言い、若者が地域参画しやすい環境づくりを市政に求めている。

市によると、市内の18~21歳の人口は昨年4月時点で2043人(市内全人口の3・5%)、29年には1700人台、34年には1500人台に減少する見込み。高校を卒業し、進学や就職をする若者たちの市内定着に向けた施策は、「消滅可能性自治体」脱却の鍵になっている。

市長選に出馬を表明している新人で市議の清野和彦氏(41)は、地元高校、大学生の声を市政に反映させるための公募制の「若者議会」や、各地域の特性に応じて討論のテーマを変える「タウンミーティング」事業の実施などを政策の一つに掲げている。

現職の北堀篤氏(74)は、県議時代から温めてきたという、理化学研究所(和光市)発NPOと先端技術推進プロジェクトを進め、企業誘致や市内企業との共同研究、事業化を図り、若者の雇用機会の創出を目指す。