「売れやしない」今や看板商品に…無骨な「昔のまんま」の味、守り抜く 加須・子亀の「冷汁うどん」

とろりと漬け汁をまとったうどんを一気にすする。鼻に抜けるゴマとみその香り。口の粘膜に吸い付くような麺をかみしめれば確かな弾力が歯を押し返してくる。

加須市のうどん店、子亀の看板商品「冷汁(ひやじる)うどん」。漬け汁はゴマとみそを冷水で溶き、砂糖を少し。だしは加えない。「この辺の昔ながらの作り方です。『だし入れないの』と聞かれたりするけど、うちは昔のまんま」と語る店主の岡戸知幸(55)。祖父が開き、父親が人気を確立した店を継いで15年になる。

良質な小麦が取れる加須市で、うどんは生活に深く根付いた食文化だ。農家で打つうどんは日々の食事にも、客をもてなすごちそうにもなり、一般家庭も冠婚葬祭の締めに振る舞う。子亀の前身は酒屋だが、店で酒を飲む客に祖父の正作が打ったうどんを出したのが始まりだった。

冷汁うどんも元は夏の農家の食事だ。すり鉢にゴマとみそ、井戸水を注ぎ、シソやキュウリ、ミョウガなど夏野菜を刻んで放り込む。忙しい農作業の合間に食べるから、だしを取る暇はない。冷たいうどんののど越しが、野良仕事で火照った体に心地よい。

地元に受け継がれた味を各店で販売してはどうか。正作は、うどん店の組合でそう提案したが「どこの家だって作る。売れやしないよ」と誰も乗らなかった。結局、単独で売り出すと店の一番人気に。「子亀といえば冷汁うどん」と言われるまでになった。

おけに盛られた子亀のうどんは長い。箸で手繰った腕を上に伸ばし切っても麺の先はまだおけの中。「初心者が打つうどんは短く切れてしまうけど、良くできたうどんはコシがあって長いんです」。「ちょっと食べづらい」と言う人もいるが、長いうどんは熟練した技の証しなのだ。

うどんブームもあり、加須うどんの名は県外にも広がった。岡戸はイベントや雑誌・テレビの取材などPR役を一手に引き受ける。70代が多い「加須手打うどん会」ではまだ若手。「若い人が行ってきやっせ」と何から何まで任されてしまった、と笑う。

とはいえ岡戸も50代半ば。平日120食、休日は倍の量を打つのはこたえる。スタッフの人手不足も慢性化。そこへ後継者問題が加わる現状は個人営業の飲食店なら共通の課題。「うどんのまち加須」の名店も例外ではない。

だからこそ、味を守る努力は惜しまない。「いくらきつくたって、そこは頑張るしかないですから」。視線の先には日々、心血を注いでうどんを打つ厨房(ちゅうぼう)があった。

(敬称略)

◇

伝統の料理から現代のご当地グルメまで、埼玉の人たちが日頃から味わっている“食”には、その背景に風土や歴史、郷土愛がある。味わい豊かな埼玉の“食遺産”を紹介する。

■古文書に300年の歴史

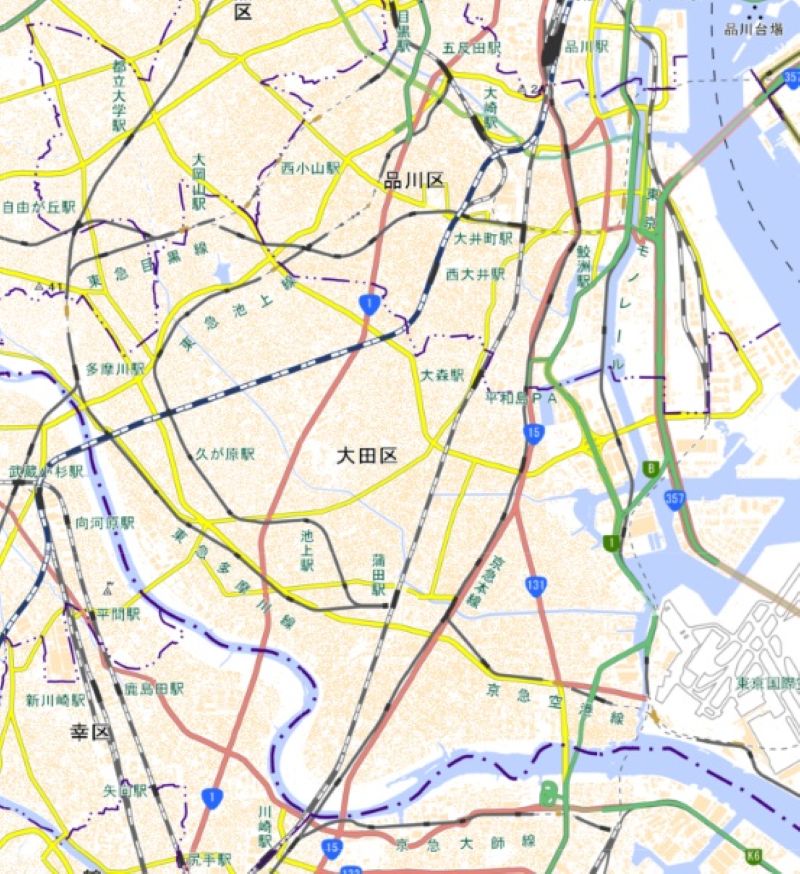

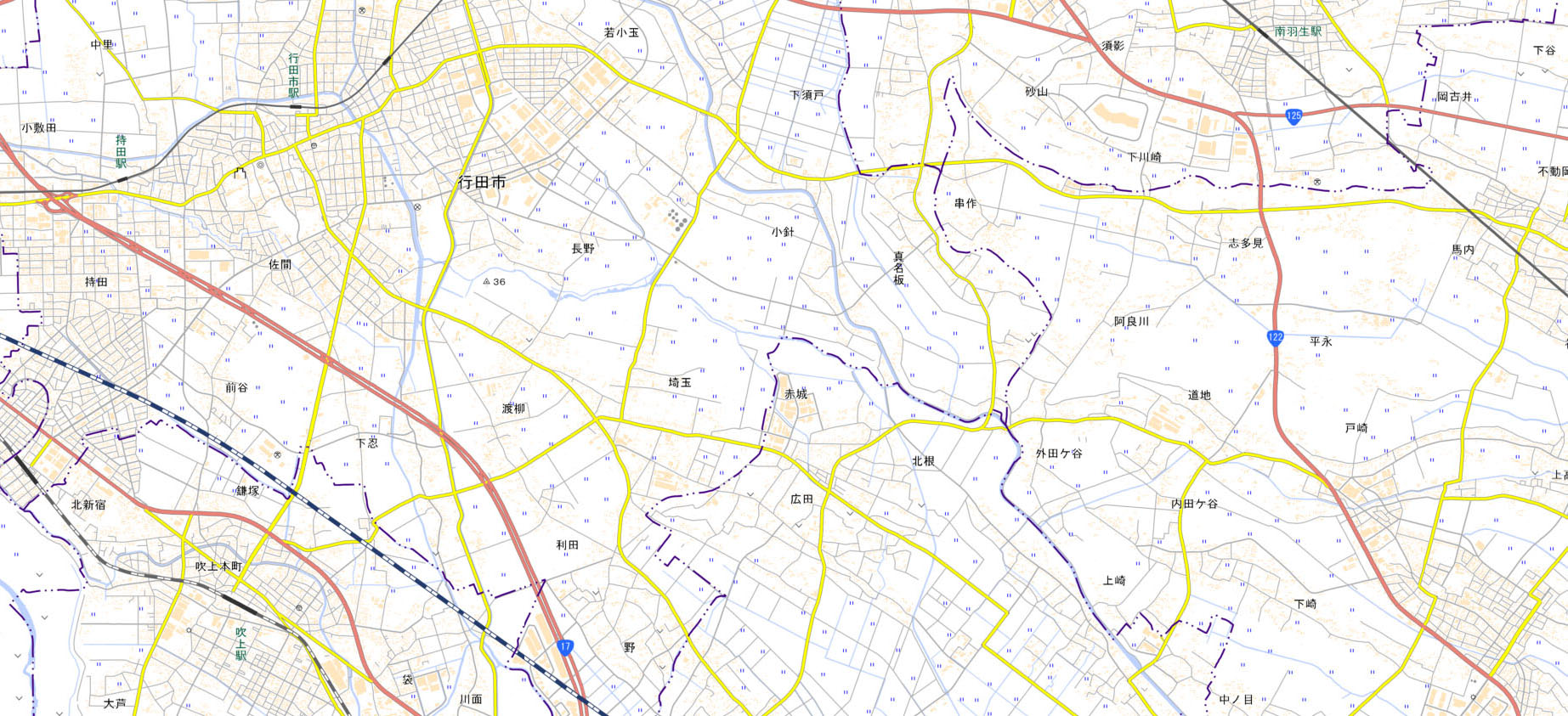

「うどんのまち加須」の歴史は古い。江戸時代の初め、加須市周辺は畑地が多く、小麦が多く生産されていたことから、うどんを打って食べる習慣が広まったとされる。

「お不動さま」として親しまれる市内の古刹(こさつ)、不動ケ岡不動尊總願(そうがん)寺には、同寺から加須名物の「饂飩(うどん)粉」を贈られた館林城主松平清武のお礼状が残されている。当時、總願寺は江戸の永代寺での出開帳を願い出て、松平清武の支援を受けていた。

松平清武の生没年や總願寺との関係を詳細に分析すると加須うどんの歴史は300年以上と考えられるという。お礼状には「6月25日」の日付が書かれており、市はこの日を「加須市うどんの日」に制定。市内のうどん店によるキャンペーンやイベントを実施したり、学校給食でうどんを提供したりしている。

加須市商工会によると、市内には約40店のうどん店があり、けんちん味噌(みそ)うどん(久下屋脩兵衛)、なす南蛮うどん(よしもと)、マーボーうどん(吉野屋)など個性豊かな味を提供している。

1990年7月発足の「加須手打うどん会」は21店が加盟。同会が20周年記念で市民からレシピを募集した肉味噌うどんは、甘辛い肉みそと温泉卵をトッピングした汁なしスタイルで人気だ。