少年暴行死…甘い少年法に怒った監督「調べたら過酷だった」、映画描く バッシングで反省困難になる理由

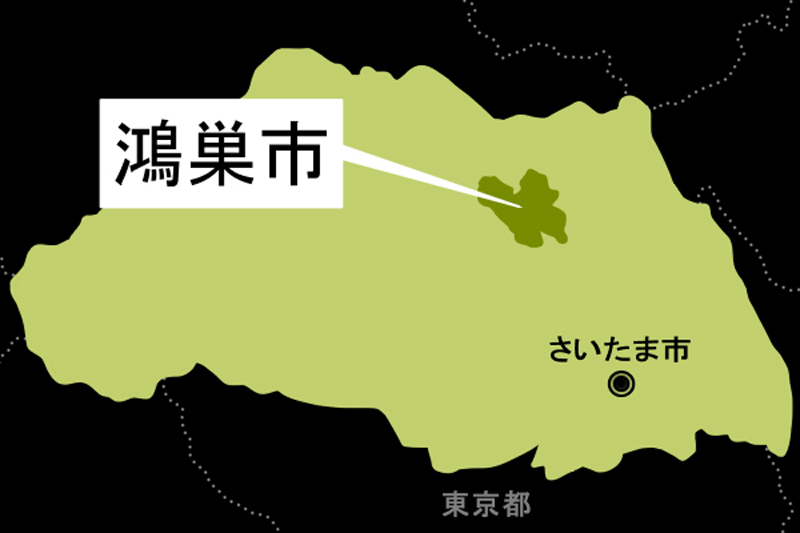

2016年8月に東松山市の都幾川河川敷で16歳の少年が少年5人に暴行され、死亡した事件から4年を迎えるのを前に、事件とリンクする映画「許された子どもたち」の公開が17日から、MOVIX川口、三郷でも始まった。映画は加害者側の視点から少年犯罪と加害者家族を取り巻く過酷な社会を描く。1993年の山形マット死事件に着想を得て、2015年の川崎市中1殺害事件、翌年の東松山事件の発生を経て、「今こそ撮りたい」と突き動かされたという内藤瑛亮監督(37)に話を聞いた。

―撮影の経緯や込めた思いは。

殺人を犯し司法で許されたら、どうなるかという疑問から始まった。少年法は甘いと怒りを抱いていたが、調べるうちにそうではないと気付いた。刑務所では淡々と刑務作業をすれば刑期が終わるが、少年院では矯正教育を受け反省を求められ、出所後の再犯率も刑務所より低い。家庭裁判所で細かな事実認定も行われる。更生には事実に直面させ、認めさせていくことが重要だ。

―子どもの環境の変化は。

川崎と東松山の事件を受けて事件現場を体育館から河川敷に変えた。昔は体育館や校庭で遊べたが、今は管理が厳しくなり、河川敷が遊び場となった。会員制交流サイト(SNS)も現代的なポイントだ。製作中に開催したワークショップで、ある子が「(無料通話アプリの)LINE(ライン)のやりとりを基にいじめられることがあるので本音を書かない」と話していた。コロナ禍の休校中でも子どもたちはSNSで関わり続け、ストレスを断ち切れない。プロレスラーの木村花さんの事件のように誰かを標的にして、バッシングすることは子ども社会でも起こり得ると思う。

―主人公は親子関係が良いが、なぜ非行に走ったのか。

現代の加害者家族には明確な不幸があまりないという。映画で母親は息子の無実を盲信するが、逆に罪を犯した息子は受け入れないので、息子は抑圧を感じていたのではないか。一方、しつけは母親の仕事という押し付け、思い込みは根強く、母親は子どもをいい子にしなければというプレッシャーがあったと思う。

―東松山の事件からの影響は。

少年グループの力関係を参考にした。東松山や川崎の事件ではリーダー格の少年がリーダーらしさを示さなければというプレッシャーを受け、暴力的になったと思う。また、男子が抱える暴力性も感じた。女児よりも男児の方が怒りを表現する語彙(ごい)が豊富だという。自分の悲しみや苦しみに気付けないと、思いやりも抱けない。怒り以外の感情を加害者に気付かせることから贖罪(しょくざい)が始まるのではないか。

―加熱する報道やネット上のバッシングに思うことは。

加害少年役と母親役の俳優たちは追い詰められる部分を演じ、被害者のことが思い浮かばなくなったと話していた。周囲からの攻撃が激しいと身を守ることにしか意識が働かず、犯した罪を考えなくなる。処罰感情をあおる報道やバッシングは第三者の自己満足にすぎず、加害者の贖罪にも被害者の救済にもつながらない。贖罪の道は厳しく、加害者は被害者や遺族の複雑な気持ちや拒絶を理解し謝罪し続ける必要がある。人間は犯した罪を忘れ平穏に生きていくこともできてしまうが、逆に反省の意思を持つことは難しい。社会は贖罪の芽をたたきつぶすのではなく、育てていかないといけない。

―私たち一人一人はどう行動すべきか。

まずは加害者視点に立つことだ。バッシングは「自分は安全」という意識の表れだが、いじめは1対多数の行為で、被害者よりも加害者側になる可能性の方が高い。自分の加害性に気付くことは難しく、軽い気持ちで無自覚に人を傷つけてしまうことがある。「あなたも加害者になり得る」と教育で子どもに教え、大人も自覚しないといけないと思う。