「会計あっていますか」と驚く客も 安くてうまい庶民の味 新鮮な豚のモツをお酒と楽しむ 秩父ホルモン焼き 独自の文化として定着

今月中旬の午後6時過ぎ、秩父市上宮地町の「ホルモン焼 丹賀」の店内は、来店客がしちりんでホルモンを焼く香ばしい匂いに包まれていた。秩父地方でホルモンといえば、豚のモツ(内臓)のこと。新鮮なホルモンを焼き、しょうゆベースのたれに付けて食べる。お酒やご飯との相性は抜群だ。

肉はシロ(腸)やカシラ(頭)などが1皿500円ほど。地元の男性3人組は「気軽に来られるので、月に2、3回は来る」。市内の女性(41)も「秩父で焼き肉といえばホルモン。ちょっとした集まりがあればすぐにホルモンという話になる」と語る。

秩父の人たちはそれぞれなじみのホルモン店があって、さまざまな店に行くことは少ないという。「安くてうまい」地元の味。ホルモン焼きは秩父のソウルフードなのだ。

丹賀は店主の長島孝之(50)の両親が1986年に開業した。長島は専門学校卒業後に会社員となったが、長男だったこともあって5年前に店を継ぐことを決意。しかし、その半年後にコロナ禍が始まった。店は休業を余儀なくされるなど、大打撃を受けて「サラリーマンを続けていれば良かった」と後悔した。

しかし、コロナが落ち着くと徐々に客足が戻ってきた。やはり店を支えてくれたのは、長らく店に通ってくれる常連客たちだったという。最近はさまざまなメディアで秩父が紹介され、観光客の姿も目に付くように。お酒を飲みながら食べて客単価は1人当たり約3千円。「東京だったらこんな値段で食べられない。会計は合っていますか」と驚く観光客もいるという。

丹賀は昔ながらの店で、店内にはエアコンを設置していない。夏場は来店客が汗をかきながらホルモンをつついている。長島は「秩父のホルモンはソウルフードで、あえてこういう環境を求めてくる人も多い」と伝統のスタイルを守っていくつもりだ。

同市上町で材木店を営む友愛商事は、小鹿野町の食肉加工会社「肉の宝屋」と連携し、2018年から冷凍食品の「秩父の材木屋ホルモン」を販売している。展示即売会で50年以上振る舞っていたホルモンが評判を呼び、商品化したという。小数量限定で、1袋650グラム入りで1200円(店頭販売価格)。

社長の幸島(さしま)潔(58)は大学進学で秩父を離れて、ホルモンが独自の文化だと衝撃を受けたという。現在では観光客もホルモンを味わうようになってきて、「ホルモンが食文化として定着した」と話した。(敬称略)

■戦後広まり、40店舗に

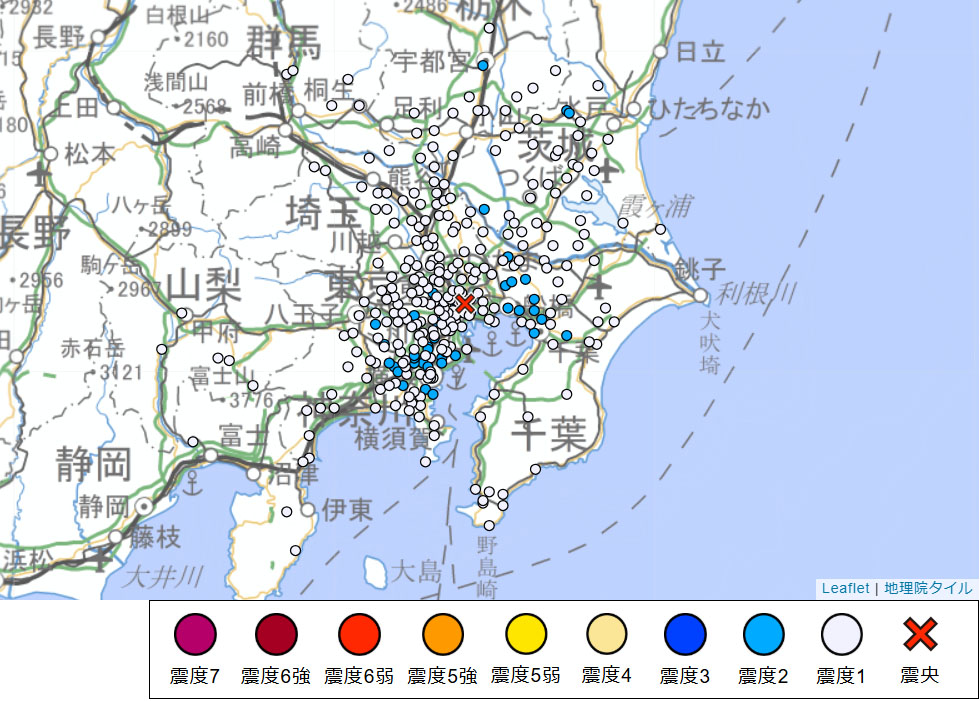

ホルモン焼きとは豚や牛のモツ(内臓)などを焼いた料理だが、秩父地方では豚のモツを使う。秩父地方で最初にホルモン焼きを始めたのは、秩父市の国道140号押掘橋交差点近くにあった「押掘(おっぽり)ホール」とされる。1959年に故・福元直信さんという大阪出身の在日韓国人が始めたという。当時は、と畜場が市内にあって新鮮な肉が手に入りやすかった。また、ダムやセメント会社などで体力を要する仕事に従事する労働者も多く、「スタミナが付く」とホルモン焼きが人気を集めたたと考えられる。

肉の種類はカシラ(頭)やシロ(腸)、タン(舌)、ハツ(心臓)、レバー(肝臓)など。大阪はたれに漬け込んだ肉を焼くが、秩父では生肉(シロはボイルしたもの)を焼き、たれを付けて食べる。秩父地方には約40店舗のホルモン焼き店があり、子どもからお年寄りまで人気が高い。

各テーブルでしちりんやロースターで焼き、客が多い時は肉を焼く煙で店内が白くかすむことも。においが服や荷物に付かないように、店で用意したビニール袋に脱いだ服などを入れたり、席上に排煙用のダクトを設置したりしている店もある。

しちりんを持っている家庭もあり、休日に自宅でホルモン焼きを楽しむこともある。