創刊80年 郷土の歴史とともに

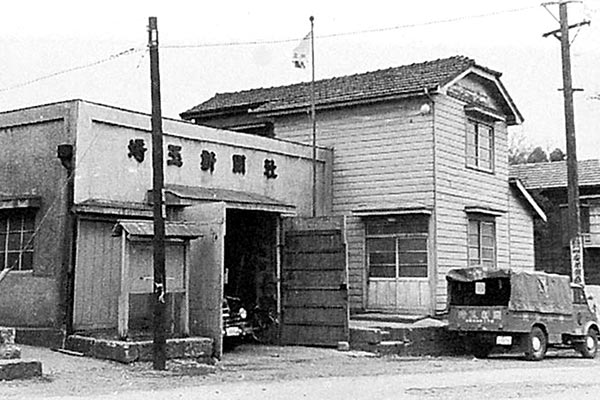

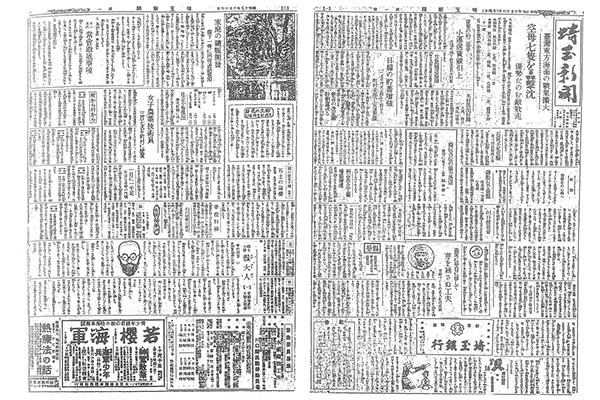

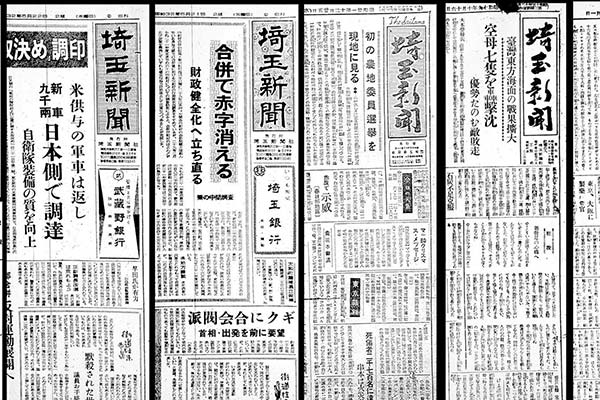

埼玉県唯一の県紙として約2万9000もの紙齢を数えてきた『埼玉新聞』は2024年10月16日をもって、創刊80周年を迎えた。埼玉県の新聞史を振り返る時、明治─大正─昭和という文字通り激動の時代にあって、地域紙の発行継続は困難を極めた。戦時統制下の「一県一紙体制」など紆余曲折を経て、前身となる社団法人埼玉新聞社が県内から広く出資を求めて発足。

創刊80年 郷土の歴史とともに

埼玉県唯一の県紙として約2万9000もの紙齢を数えてきた『埼玉新聞』は2024年10月16日をもって、創刊80周年を迎えた。埼玉県の新聞史を振り返る時、明治─大正─昭和という文字通り激動の時代にあって、地域紙の発行継続は困難を極めた。戦時統制下の「一県一紙体制」など紆余曲折を経て、前身となる社団法人埼玉新聞社が県内から広く出資を求めて発足。

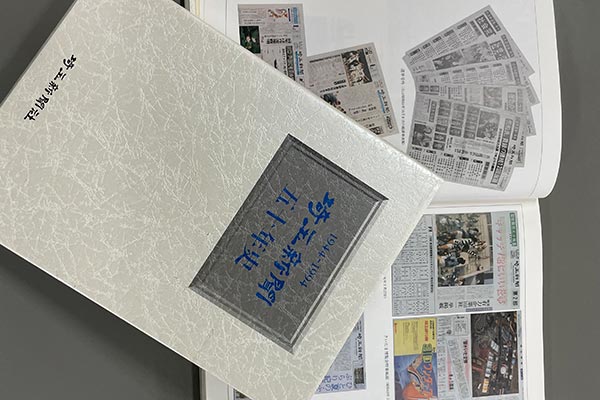

激動の30年を振り返る社史

「県民とともに くらしに役立つ」情報を長年発信してきた本紙は1994年、創刊50周年記念事業の一つとして『埼玉新聞 五十年史』を刊行した。そのなかで〈あくまでも地域ニュースにこだわり、県民のためになる新聞づくりを目指してきた。これからも次の区切りとなる100周年に向け県紙としての役割と責務を果たしていく〉と高らかにうたっている。それから早30年の歳月が流れた。

中央紙の販売攻勢「地域密着」報道で対抗

『埼玉新聞』の題字を守る社歴は苦難と波乱に満ち満ちている。そもそも戦前から中央紙が地方版(県版)を拡充し、全国的に規模を拡大していった新聞業界の歴史がある。前述した「一県一紙体制」は、政府が戦時における言論統制を企図したものであったが、統合後の各県紙の経営基盤を強固にするという副産物をもたらした。

「新聞人」竹井博友の経営参画

社団法人として発足した埼玉新聞だったが、昭和20年代後半には経営的に行き詰まり、埼玉県政界・財界の重鎮から「株式会社への改組」が進言されていた。1955年、全国の新聞社・通信社・放送各社で組織する社団法人日本新聞協会の協力も仰ぎ、県内の経営者から埼玉新聞社への出資を募った。

昭和から平成へ 竹井博友の「引責」辞任

1989年1月7日朝、昭和天皇が崩御され、元号が「平成」に変わった。翌2月には「天才」漫画家の手塚治虫が亡くなり、佐賀県の吉野ヶ里遺跡で発掘された大規模環濠集落が話題になった。埼玉県内では前年から行方不明だった三郷市の女子高生が東京の不良少年グループに拉致・監禁・暴行のうえ、コンクリート詰めされるという凄惨な事件が3月に発覚、『週刊文春』が加害少年を実名報道するなど少年法に関して問題提起がなされた。さらに竹下登政権によって4月1日から消費税3%が導入された。

押し寄せる技術革新の波

丸山晃新社長の下、紙面充実へこの時期、1970年代に始まったコンピューターで新聞を作るという技術革新の波は中央紙から地方紙にまで徐々に押し寄せていた。手作業で鋳造活字を拾っていた時代は遠くなった。編集局では1993年に記者ワープロを導入したのを皮切りに、原稿用紙と鉛筆離れが進んでゆく。

「脱オーナー経営」を宣言

「2003年7月には、11年間続いた土屋義彦知事(全国知事会長=当時)が政治資金問題で引責辞任に追い込まれ、翌8月末には上田清司新知事が誕生する。地元紙として連日、中央紙に負けられない紙面作りを展開していた同時期、社内では別の懸案事項に直面していた。

「三つの経営課題」掲げる 「虚偽」報道をお詫び

オーナー家がなくなり、社長の丸山は矢継ぎ早に改革を断行していった。2004年4月に読者増委員会を設置し、7月からオール20ページ、10月から4面カラー化を柱とする計画を打ち出した。さらに年末には「三つの経営課題」として「①印刷の外注化②新社屋移転③新組版システムの導入」を提示し、社内議論を深めていった。

新本社 さいたま市北区吉野町へ移転

本紙「新題字」にリニューアル2007年1月30日の臨時株主総会で、本社の移転先として、さいたま市北区吉野町を選定したことが報告された。

「タウン記者」制度を導入 好評得た『らき☆すた』

企画増収増益と経費削減の両立は喫緊の課題であった。2009年に入ると丸山社長は、60 歳以上の読者を「コア読者」と想定する紙面制作をはじめ、広告原稿の内製化など「1億円増収プラン」達成の指示を出した。さらに「地域密着」を標榜する本紙として初めての試みとなる「タウン記者」制度を導入し、市民の目線から身近なニュース、話題を報じてもらうために3人を採用した。

東日本大震災 被災者に寄り添う

2010年6月25日の株主総会で、専務取締役の小川秀樹が代表取締役社長に昇格した。当時48歳の小川は政経部長や業務局長などを歴任し、取締役事業開発局長時代には指定管理者制度参入に道筋を付けるなど、10年間にわたった丸山体制を支えてきた。県政など行政担当記者の経験が長かった小川は紙面改革の一つとして、さいたま政令市と川口、熊谷、川越、春日部の中核4市等の「市長動静」欄を拡充することを打ち出し、現在では県紙としての欠かせない売り物に育っている。

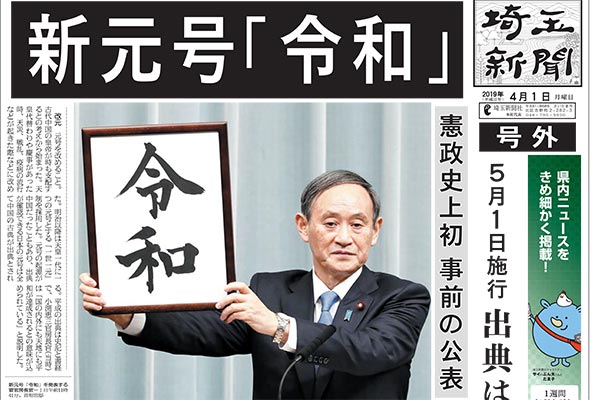

「令和」新時代 「新型コロナ」報道に注力

「令和」新時代 「新型コロナ」報道に注力2019年5月1日、皇太子徳仁親王が新しい天皇陛下に即位され、元号は平成から「令和」に切り替わった。生前退位は江戸時代の光格天皇以来202年ぶりで、譲位された陛下(明仁さま)は上皇に、美智子さまは上皇后になられた。当時の菅義偉官房長官が発表した新元号については、本紙も即応体制で臨み、号外紙面を発行した。

スローガンは「愛する、つなぐ、輝かす」

『埼玉新聞』の宣伝コピーを振り返ると、これまで「県民のくらしに役立つ」「地域を元気に」といった類いのものであったが、社長在任5年を超えた関根がうたうスローガンはひと味違っている。いわく「愛する、つなぐ、輝かす」である。その心は、郷土埼玉と県民を「愛し」、人と人、人と社会を「つなぎ」、登場人物を紙面で「輝かす」ことに力を尽くす――。自身も率先したエピソードがある。

読者、支援者への感謝

埼玉新聞は2024年10月16日に創刊80周年を迎えました。読者や支援者の皆様に感謝を申し上げます。創刊当時の精神「県民の公共機関として国や県に協力しつつ、暴走しない」という理念は今も受け継がれています。過去の変革や自然災害、個人情報保護法への対応、本社移転など多くの試練を乗り越え、今後も次世代へ伝統を守りつつ成長を続ける決意を新たにしています。

報道を通じて地域社会への貢献

埼玉新聞社は創業80年を迎え、地域に根ざした報道を通じて埼玉の発展を支えてきました。政治、経済、文化、スポーツなど多様な分野で取材活動を行い、県民に信頼される報道機関としての役割を果たしています。時代の変化に対応しつつも、地域社会への貢献という基本理念を貫き、今後も埼玉県の未来を共に築いていくことを目指しています。

試練を乗り越えて

埼玉県唯一の県紙『埼玉新聞』は2024年10月16日に創刊80周年を迎えました。地域紙の発行は明治、大正、昭和の激動期に困難を極め、戦時統制下の「一県一紙体制」を経て、埼玉新聞社が設立されました。1944年10月16日、タブロイド判2ページの第7期『埼玉新聞』第1号が発行され、以来数多くの試練を乗り越えながら発行を続けています。

埼玉新聞社の出来事

埼玉新聞は1944年の創刊以来、地域に根ざした報道を続け、多くの節目を迎えました。最近では、ホームページやスマートフォンでの情報発信、震災への義援金活動、企業キャラクターの誕生など、多様な取り組みを通じて進化を遂げています。2024年には80周年を迎え、地域との絆を深めつつ、次の時代へ向けた挑戦を続ける決意を新たにしています。

郷土・埼玉と県民に愛を捧げることを

キャッチフレーズに込めました。